記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

年齢とともに、太ったり体力の衰えを感じたりすると、誰もが運動をしようと思い立つものです。たしかに運動をすれば体が引き締まり、体力も大幅に改善されます。

しかし、運動が効果的なのは肉体面だけではありません。じつはさまざまな研究により、運動によって脳機能にもよい影響を受けることがわかっているのです。

脳トレとして運動をおこなうとどういったメリットがあるのか、今回はオススメの脳トレなども紹介しつつ、脳トレと運動の関係をわかりやすく分析していきます。

目次

脳トレ運動で得られる効果とは?

まずは運動を脳トレの観点からみた場合の、メリットを3点紹介します。

- 脳への血流がよくなり認知機能がアップする

- 若々しい見た目や体力をキープできる

- 気分が前向きになり生活に自信がつく

それでは、ひとつずつみていきましょう。

脳への血流がよくなり認知機能がアップする

運動をすると全身の血流がよくなるのは、みなさんもご存知のとおりです。とくに下半身を積極的に動かすと、第二の脳とよばれるふくらはぎのポンプ作用が活性化して、下半身の血液が効率よく上半身に戻っていきます。

そうなれば、当然脳へ供給される血液量も増加するので、脳は血液中の酸素とブドウ糖をしっかりと受け取れるわけです。

なんといっても、全血液の約20%は脳へ供給されます。脳は、運ばれてきた血液に含まれる酸素とブドウ糖を大量に消費して、脳を動かしているのです。

そう考えると、脳への血流が改善されれば、なんらかのよい影響があると考えるのが自然でしょう。脳への血流増加が認知症を改善してくれるとは断言できないにしても、運動による脳トレを積極的におこなう価値は十分にあると思います。

若々しい見た目や体力をキープできる

運動を習慣化すると、体が引き締まり、見た目も若返ります。見た目が若返れば生活にもハリが生まれ、ますます脳は活性化していくでしょう。

正直なところ昭和の時代は、60歳をすぎるとお年寄りというイメージが、根強くありました。しかし現代の高齢者には、そのころのイメージとはまったく異なる若々しさを維持している人がたくさんいます。

実際に、国立長寿医療研究センター研究所のデータ※を調べてみると、高齢者の健康水準が確実に上向いているのが一目瞭然です。

このデータは歩行速度と握力だけですが、「歩行速度は歩ける期間の長さ」「握力は筋力の指標」を表しているので、ほかの身体機能も同様に若返っているのは容易に想像がつきます。

脳だけでなく体全体の若返りを期待できるのが、運動脳トレのよいところです。1回30分、週に2〜3回の軽い有酸素運動を、ぜひ習慣化していきましょう。

※参考:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター No.49 日本の高齢者の若返り

気分が前向きになり生活に自信がつく

運動による脳トレで脳と体の機能が向上すると、精神的に自信が出てきます。人間誰しも、年齢を重ねるごとに記憶力が悪くなり、体の動きもどんどん悪くなってくるものです。

しかし、運動脳トレで記憶力や筋力の衰えを最小限に食い止められれば、若い頃とそれほど変わらない自由な生活を維持できるでしょう。そうすれば、老いていく自分を嘆き、必要のない自己否定をしなくても済みます。

しかも、日常生活に困らない健康な肉体がある限り、家族や友人とすごす大切な時間も維持できます。高齢者の多くは、下半身の衰えによって外出の頻度が減り、人と会う時間も激減するそうです。

いつまでも若々しく、家族や友人と楽しくすごすためにも、運動による脳トレにチャレンジする価値は十分にあると思いますよ。

オススメの脳トレ運動12選

脳トレに運動を取り入れるなら、高齢者でも無理なくできるレベルの運動を選ばなければいけません。今回は、比較的難易度の低い運動脳トレを12個紹介します。12個すべてやる必要はないので、取り組みやすそうなものから自由に挑戦してみてください。

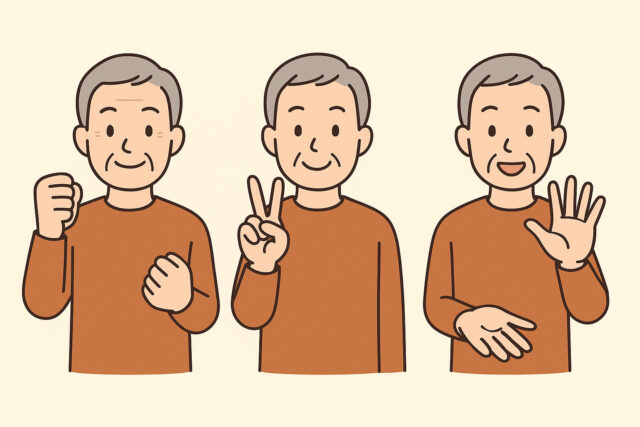

指先を刺激する「グーチョキパー運動」

はじめて脳トレに運動を取り入れるなら、グーチョキパー運動をオススメします。グーチョキパー運動といっても、とくにむずかしい動きはなく、リズムに合わせて左右の手をグーチョキパーの形に変化させていくだけです。

言葉にすると、非常に簡単そうですよね。でも「左グー:右チョキ」次に「左チョキ:右パー」といったように、左右それぞれグーチョキパーの順番をずらすと、とたんに難易度がアップします。

おそらく最初は、つられてしまい、スムーズにできないでしょう。でも、それでいいのです。逆にうまくいかないほうが、「どうやればうまくいくかな……」と脳が考え出すので、脳トレの効果はより高くなります。

慣れてきたら、手と一緒に足踏みをしたり口でカウントを取ったりするのも、オススメです。難易度が上がるぶん、さらに効果的な脳トレにグレードアップします。

脳と手を同時に使う「指回し運動」

指回し運動は、両手の指をそれぞれ順番に回すだけの、ごくシンプルな運動です。指先には運動系や感覚系の神経が多数通っており、ただ指先を回すだけでも、脳の運動野ほかさまざまな部位へよい刺激を与えてくれます。

やり方は簡単で、親指から小指まで一本ずつゆっくり回していくだけです。厳密な方法が決まっているわけではないので、自由に動かしてもらって構いません。慣れてきたら両手の指を同時に回したり、左右で逆方向に動かすなど、複雑な動きを取り入れてみましょう。

私たちは、普段無意識に指を動かしています。だから、あらためて意図的に指を動かそうとすると、思うように動かずにびっくりするはずです。

でも、定期的に指回し運動をすれば、少しずつ動きが滑らかになってきます。指の動きがよくなれば、脳の活性化だけでなく着替えや料理といった手作業がグンと楽になりますよ。

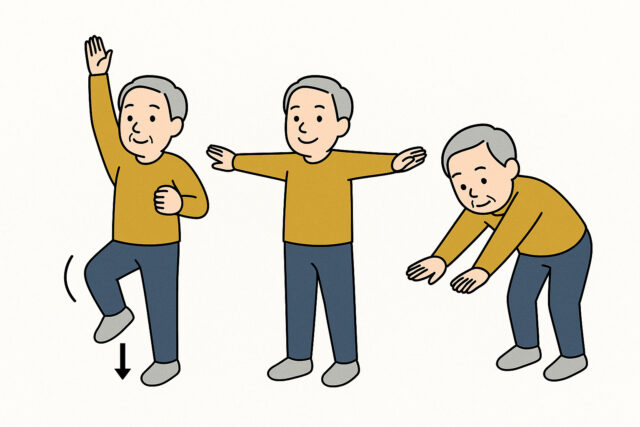

有酸素効果もある「その場足踏み」

下半身を中心に動かすなら、その場で足踏みをするのもいいですね。前述のとおり、下半身を積極的に動かすと、全身の血流がよくなります。本当は30分〜1時間くらいウォーキングしたいところですが、脳トレとしては室内で足踏みするだけでも十分です。

その場足踏みのポイントとしては、以下の3点があげられます。

■ できれば太ももを水平の位置まで上げる

■ 背筋は伸ばして腕もしっかりと振る

■ 目安は1回3〜5分、1日3セット

高く太ももを持ち上げるといいましたが、膝が悪い人などは椅子に座って、軽く足踏みをするだけでも大丈夫です。回数も自分ができるだけ、1分でも2分でも構いません。ムリをするとすぐイヤになってしまうので、自分のペースでじっくりと取り組んでください。

転倒予防にも役立つ「片足立ち」

片足立ちは、脳機能を効率よく鍛えてくれるオススメの脳トレ運動です。片足立ちの間、倒れないように、脳(主に小脳)は全身のバランスを保とうとします。小脳には大きくふたつの働きがあり、小脳の働きが衰えると体のバランスを長時間維持するのが困難です。

- 平衡器官の情報を基に、姿勢を保つための筋力バランスを調整

- 大脳の指示通りに運動がおこなわれているかチェック

上記の働きが正常に機能しているかどうかは、片足立ちの時間である程度予測できます。一般的に、20〜30秒がひとつの目安といわれていて、それ以下の場合は脳機能が低下している可能性が高いです。

片足立ちがしっかりできるようになると、転倒リスクが大幅に軽減します。転倒して骨折をすると、そのまま寝たきりになってしまう高齢者が多いので、ぜひ今のうちから鍛えておきましょう。

具体的な片足立ちのやり方については、文部科学省の新体力テスト実施要項で確認できます。

全身を動かす定番「ラジオ体操」

グーチョキパー運動やその場足踏みを楽々クリアできるなら、ぜひラジオ体操に挑戦してみてください。ラジオ体操は、有酸素運動とストレッチを同時におこなえる、非常によく考えられた体操です。

取り組みかたによってはかなりハードな運動にも成り得るので、真剣にみっちりとラジオ体操をしたら、おそらく10代の若者でも汗びっしょりになると思います。もちろん、脳トレが目的の高齢者は、自分のできるペースで取り組んでもらって構いません。

なお少し古いデータ(2013年)にはなりますが、ラジオ体操を習慣的におこなっている人を対象とした健康調査※があります。

そのデータによると、ラジオ体操に取り組んでいる人は一般的な同世代と比べて、体内年齢・血管年齢・骨密度・体力年齢など、ほとんどの項目で数値が良好であるとわかりました。

ラジオ体操なら、音源もすぐに手に入るし、室内でも簡単にできます。毎日でなくてもいいので、まずは週に3日くらい、ラジオ体操に取り組んでみてはいかがでしょうか。

左右の違う動きで脳を刺激「非対称運動」

左右非対称運動とは、右手と左手、または手と足で異なる動きを同時におこなう脳トレです。たとえば、右手で丸を描きながら左手で三角を描く、右足で足踏みしながら左手で腕を上下させるなど、左右別々に動かす運動ならやり方はなんでも構いません。

脳の神経は延髄で交差していて、左半身は右脳、右半身は左脳から指令が届けられる仕組みになっています。左右を同時に動かすには、左右の脳を同時に使う必要があるため、そのバランスを取るのがむずかしいのです。

でも、安心してください。ほかの脳トレと同様に、慣れてくれば動きは少しずつスムーズになってきます。左右非対称運動は、なんといっても道具も場所もいらず、自宅でいつでも気軽にできるのが魅力です。まずは焦らずに、簡単な組み合わせからチャレンジしてみてください。

◆手足の非対称動作のメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます

笑いながらできる「ジェスチャーゲーム」

ジェスチャーゲームは、体を使ってお題を表現して、相手に当ててもらう遊びです。遊びといっても、ジェスチャーゲームは非常に優れた脳トレ運動でもあります。

言葉なしで相手に伝えるためには、優れた発想力や表現力が必要です。答える側も観察力や想像力をフル活用するので、やる側と答える側、どちらも楽しく脳トレができます。

すぐに正解できるかどうかは、問題ではありません。反対に、少しくらい的外れな回答の方が、盛り上がります。なんといっても、脳トレは楽しいのが一番です。高齢者同士でおこなえば、自然と笑顔や会話も増え、認知機能だけでなく社会性の維持にも役立ちます。

体と頭を同時に使いながら、人とのコミュニケーションまで楽しめる、まさに理想的な脳トレといえるのではないでしょうか。

仲間と楽しめる「風船バレー」

風船バレーは、文字通り、軽い風船を使っておこなうバレーボールです。普通のバレーボールだと、ボールが当たると痛いし、突き指や転倒の危険性があります。

その点、風船ボールは軽くてボールの落下スピードも遅いため、高齢者でも安心して楽しめるのが魅力です。

また、軽い風船は風やわずかなタッチでも軌道が変わるので、予測力や判断力、集中力などが鍛えられます。さらに、バランスを取りながら風船に手を伸ばす動作は、体幹の安定性にもよい影響をもたらしてくれるでしょう。

ひとりでおこなってもいいし、複数人でラリー形式にすれば、会話や笑いが生まれてよいコミュニケーションにもなります。ぶつかってもケガの心配がなく、狭いスペースでもできるので、デイサービスのアクティビティとしてもオススメです。

口周りを鍛えて誤嚥予防「口腔体操」

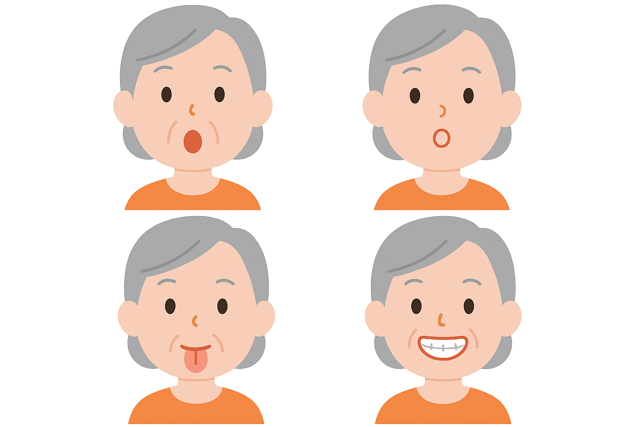

口や舌、顔の筋肉を動かす口腔体操は、筋肉の衰えが顕著な高齢者にぴったりな脳トレ運動です。食べ物をうまく飲み込めない「嚥下(えんげ)障害」や、滑舌の低下、表情の乏しさを防ぐ効果があるだけでなく、脳の活性化にも役立ちます。

いろいろな体操がありますが、今回は「パタカラ体操」をご紹介します。パタカラ体操とは、上図のように、「パ・タ・カ・ラ」と声に出して、口と舌周りの筋肉を鍛える運動です。

こういった運動で、口と舌周りの筋肉が正常に機能するようになると、誤嚥(飲食物が誤って器官に入ってしまう状態)のリスクが大幅に軽減します。

ほかにも、噛む力を鍛える「あいうべ体操」や、唾液の分泌を促す「唾液腺マッサージ」など、さまざまな口腔体操があります。下記サイトを参考に、いろいろと試してみてください。

※参考: オーラルフレイル対策のための口腔体操

瞬発力と判断力を養う「じゃんけん後出しゲーム」

じゃんけん後出しゲームでは、相手がグーならパー、パーならチョキというように、相手に勝てる手を瞬時に出さなければなりません。言葉にすると簡単ですが、なにを出していいか焦ってしまい、実際にやってみると意外にむずかしいものです。

時間的制限があるので、反射神経、情報処理能力、集中力などが磨かれて、認知症予防に効果があるといわれています。

通常の後出しジャンケンに慣れてきたら、「相手に負ける」「両手でおこなう」といった別バージョンにも挑戦してみてください。「じゃんけんは勝つためにやる」「じゃんけんは片手でやる」という固定観念があるため、難易度はかなりアップします。

でも、難易度が高くなれば、それだけ脳トレ効果も高くなります。「あー、間違えた!」「クリアしたぞ!」と楽しみながら、気軽にチャレンジしてみてください。

足の指を使って脳を刺激する「タオルギャザー運動」

脳トレ運動のなかでもとくにオススメなのが、タオルギャザー運動です。足の指を使ってタオルをたぐり寄せるだけの簡単な運動ですが、脳への刺激は想像以上に大きなものがあります。

足の指のトレーニングは血流改善のほかに、空間認識を司る「頭頂葉」や運動の指令を出す「運動野」など、脳の広い範囲を鍛えてくれます。

私たちが普段意識的に足の指を動かすことはほとんどありません。曲がった状態の足の指をギューッと伸ばしてあげると、可動域が広がり足の指でしっかりと地面をつかめるようになります。そうすると姿勢もよくなるし、歩行のスピードが速くなるので、体全体の状態が改善されるのです。

また、座ってできるので、転倒の心配がない点もタオルギャザー運動の魅力といえます。慣れるまでは、1回1〜2分程度の運動量で十分です。無理をせずに毎日続けていきましょう。

タイミング感覚を養う「お手玉キャッチ運動」

判断力やタイミング感覚を鍛えるなら、お手玉キャッチ運動をオススメします。一見簡単そうに見えるお手玉ですが、じつは脳にとってなかなか高度な作業です。まず、お手玉を落とさないようリズミカルにキャッチするには、空間認識能力が欠かせません。

お手玉が2個以上になると、さらに高度な空間認識能力が求められます。複数の玉がぶつからないようにキャッチアンドリリースしなければならないので、判断力や集中力、タイミング感覚も自然と鍛えられるでしょう。

また、小さい子どもや孫がいれば、一緒にワイワイと遊べるのも嬉しいポイントです。室内で座りながらできますから、ケガの心配もなく安心して取り組めます。持ち運びも簡単なので、ぜひ気軽に取り組んでみてください。

脳と体を同時に鍛える「コグニサイズ」とは

脳と体を同時に鍛えられるトレーニング法が、コグニサイズです。効率よく脳と体を鍛えたいなら、コグニサイズは非常にオススメです。この章ではコグニサイズの概要をわかりやすく紹介していきます。

コグニサイズの基本的な考え方

コグニサイズとは、体の運動と同時に認知課題をおこなう「認知症予防プログラム」です。たとえば、代表的なコグニサイズには、歩きながら計算する、ステップ中にカウントして3の倍数のときだけ拍手をするといったメニューがあります。

通常の運動や脳トレ単独よりも負荷は少し高くなりますが、その分脳の活動が活発になり、効率よく認知症を予防できます。開発したのは、国立長寿医療研究センターですから、信頼性という面でも非常に安心です。

ほかにも、コグニラダーという独特のステップ運動などもメニューに用意されています。コグニラダーはイスに座りながらでもできるので、足腰に不安のある人でも安心して取り組めるのが魅力です。

なお、コグニサイズの概要や基本的なメニューは、国立長寿医療研究センターが発行しているパンフレット※に記載されています。効果を最大限発揮するためにも、取り組む前にしっかりと目を通しておいてください。

◆コグニサイズについては、コチラの記事でもお読みいただけます

今日からできるコグニサイズメニュー例

先ほど、「歩きながら計算する」「ステップ中にカウントして3の倍数のときだけ拍手をする」「コグニラダー」といったメニューを紹介しました。

一応、目安となるメニューがパンフレットに記載されていますが、その通りにやる必要はありません。ようは、「頭を使いながら体を動かす」という仕組みが大切なので、工夫次第でいくらでもバリエーションを広げられます。

たとえば、今回紹介した運動を取り入れて、「指回し運動+計算」「お手玉+クイズ」などはどうでしょうか。コグニラダーをしながら歌を歌うのもいいですし、本当にいくらでもアレンジが可能です。

なお、パンフレットには、グループで取り組めるメニューも紹介されています。ひとりではなかなか続かないという人は、そういったメニューを参考にして、仲間とワイワイ取り組んでみてください。

高齢者が安全に取り組むための工夫

コグニサイズは、高齢者にとって非常に魅力的なプログラムです。しかし、高齢者の場合、認知活動を並行しておこなう負担による、転倒リスクの増加についても考慮しておく必要があります。

足腰が少し弱ってきている人は、無理をせず、イスを使うと安心です。座りながらでもできるメニューはたくさんあるので、まったく問題ありません。イスは使いたくないというなら、手すりや壁の近くでおこなうだけでも、安心度が違います。

いずれにせよ、慣れないうちはいきなり長時間おこなわず、長くても10分以内に収めておくのが無難です。(本来コグニサイズは10〜15分以上のトレーニングが目安)

またいざというときサポートしてもらえるように、最初は家族や友人と一緒に取り組むことをオススメします。一緒にやる人がいない場合は、コグニサイズの教室に参加してみるのもよいでしょう。

なお、コグニサイズのパンフレットに、コグニサイズ実施の10か条が記載されており、そのなかに安全面に対するアドバイスもあります。初めてコグニサイズに取り組む方は、ぜひ目を通しておいてください。

脳トレ運動を長く続けるコツ

運動が脳トレに最適だといっても、1日や2日で目にみえる効果が現れるわけではありません。運動に限らず脳トレは、年単位でじっくりと取り組むものです。そこで最後に、脳トレ運動を継続するためのポイントを4点お伝えしていきます。

無理せずできる有酸素運動を習慣にする

ここまで何回もお話ししていますが、脳トレを目的とする場合は、軽めの有酸素運動を中心に取り組んでください。

もちろん、有酸素運動と筋トレのような無酸素運動を並行してできれば、それに越したことはありません。筋トレで筋肉が増量すれば代謝はよくなるし、下半身のポンプ機能が改善されて、血流がさらによくなります。

無酸素運動に取り組む余裕のある人は、どんどん筋トレなどにもチャレンジしていただいてOKです。ただ、脳の衰えを気にするような年代のかたは、往々にして健康にも多少の不安を抱えています。

であれば、ムリに体をいじめるよりも、まずは有酸素運動で全身の血流アップに注力したほうが現実的です。繰り返しますが、脳トレに高い強度の運動は必要ありません。通常よりも少し負荷がかかっているかな、という程度の運動を30分程度続けられればそれで十分です。(最初は10分でOK)

有酸素運動で軽度の認知症改善に効果があったという、テキサス大学の研究データ※もあります。長期間、運動脳トレを継続するためにも、決して無理はしないでください。

◆有酸素運動と認知症予防の関係については、コチラの記事でもお読みいただけます

下半身の筋肉を重点的に鍛える

人間の老化は、下半身からはじまるといわれています。だから、運動をするなら、まずは下半身を重点的に鍛えるべきです。

加齢により下半身の筋肉が衰えたうえに、膝や足首の痛みが慢性化すると、歩くのが億劫になります。そうするとどうしても座る時間が長くなり、下半身の筋肉はさらに衰えてしまいます。

運動不足が人体に与える影響は、私たちの想像以上に深刻です。入院などの理由で寝ている状態の安静期間が1週間を超えると、筋力は約15%低下※するそうです。

これが1か月になると、約50%も筋肉が落ちてしまいます。もちろん、負荷がかからないので骨密度も下がるし、呼吸器や血流にも大きな影響があります。

こうなってしまえば、もはや脳トレどころではありません。動けなくなるような事態を避けるためにも、日頃から下半身を鍛えて、筋肉量と血流を改善していきましょう。

イスや壁など補助器具を上手に活用する

高齢者が無理なく運動を継続するには、補助器具の活用が欠かせません。自力ではむずかしい動作も、補助器具があればスムーズにおこなえるケースが多いからです。

前述の、その場足踏みを例に考えてみましょう。その場足踏みは、実際に外を歩くよりも確実に負担が少ないです。しかし、すでに足腰が弱っている人にすれば、足踏みを10分するだけでもかなりの負担だと思います。

そういう場合は、椅子に座ってステッパーを使えば、比較的楽に足踏みを続けられるはずです。ステッパーがなくても足踏みは可能ですが、ステッパーならダイヤルで運動強度を簡単に調整できます。

最初は負荷ゼロでスタートして、慣れてきたら少しずつ負荷をかければ、転倒の危険性を回避しながらも十分な強度の運動が可能です。もし足踏みが合わないなら、同様の効果が見込める自転車型トレーニング器具などもいいかもしれません。

今は通販で簡単に補助器具が手に入ります。ぜひ、補助器具を上手に活用してください。

水分補給と休憩をしっかり取る

脳トレ運動をおこなう際には、どうしても「動くこと」ばかりに意識が向きがちです。しかし高齢者にとって、「水分を取ること」や「休むこと」も同じくらい大切です。

高齢者はのどの渇きを感じにくくなっているため、運動中気づかないうちに軽い脱水症状を起こす可能性があります。喉の渇きを感じてからでは遅いので、こまめに水分補給をおこなってください。汗を大量にかく夏場は、水分と一緒に塩分やミネラルの補給も必須です。

また、疲れを感じたときは無理をせず、途中でしっかり休憩を取りましょう。深呼吸をしながら椅子に座ってリラックスするだけでも、心身が落ち着きます。無理をして体調不良を起こしたら、脳トレ運動に不安を感じてしまい、今後脳トレ運動の継続がむずかしくなります。

決して無理をせず、自分をいたわりながら、安全に脳トレ運動を続けていきましょう。

◆適切な運動量については、コチラの記事でお読みいただけます

家族や友人と一緒に楽しむ工夫をする

前述の通り、脳トレは、2〜3日で結果の出るものではありません。ある程度継続していくことが重要なのですが、ひとりでやっているとどうしても途中で飽きてしまいます。脳トレ運動を長く続けるためには、ひとりで頑張るよりも家族や友人と一緒に取り組むのがオススメです。

仲間と一緒にワイワイと取り組めば、自然に会話が増え楽しくなってくるので、途中離脱のリスクを大幅に軽減できます。

今回紹介した脳トレ運動のなかでいうと、ジェスチャーゲームや風船バレー、じゃんけん後出しゲームなどは、複数人での取り組みに向いています。定期的に声を掛け合って集まれば、「みんなと楽しみたい」という意識が働き、頑張って続けようと思えるものです。

繰り返しますが、脳トレ運動は継続してこそ効果が生まれます。仲間との交流を楽しみながら、ぜひ長期間継続していきましょう。

まとめ

クイズやパズルといった、いわゆる脳トレは、基本的に脳だけを鍛える方法です。しかし、脳トレに運動をうまく組み込めば、脳と体を同時に鍛えられます。

とくに下半身を鍛えれば、血流がよくなり、脳へより多くの血液を供給できます。まずは1回10分、週2〜3回を目安に、じっくりと有酸素運動に取り組んでみてください。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読