記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

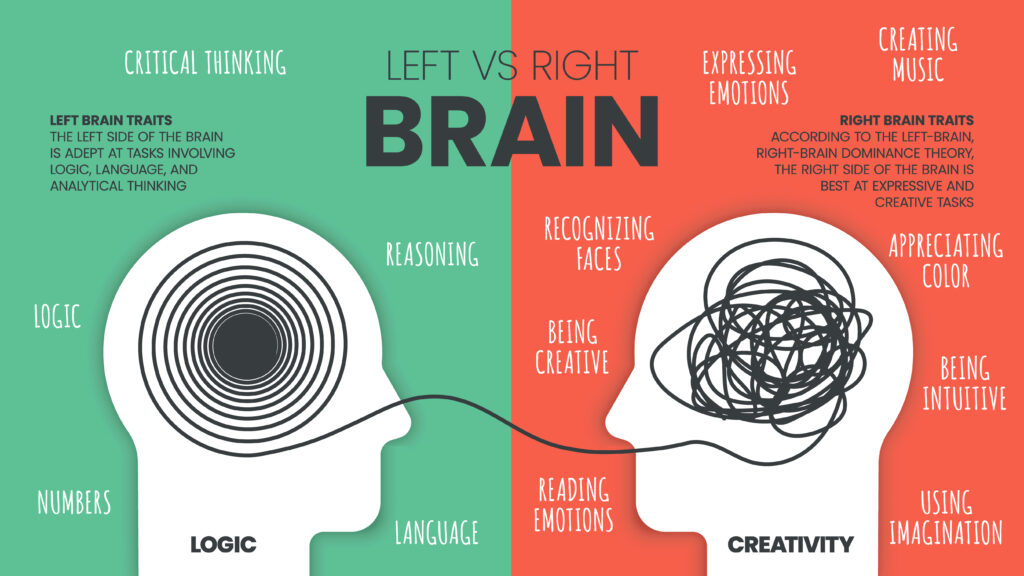

私たちの脳は、大きく「右脳」と「左脳」にわかれており、それぞれ異なる役割と特徴があります。独創的なアイディアに溢れるアーティストと、論理的に物事を進めるビジネスパーソンの違いは、右脳と左脳の働きに隠されているのかもしれません。

この記事では、「右脳と左脳の違い」「右脳と左脳の力を発揮するためのコツ」などについて、わかりやすく紐解いていきます。

目次

右脳と左脳の違いとは?

冒頭でもお話ししたとおり、大脳は大脳縦裂とよばれる深い溝によって、右脳と左脳にわかれます。それぞれ得意とする分野は異なり、そのときに必要な能力をうまく使いわけて、私たちはものごとに対処しているのです。

左右両方の脳をバランスよく鍛えていく前に、まずは右脳と左脳の働きをしっかりと理解しておきましょう。

◆右脳と左脳の違いについては、コチラの記事でもお読みいただけます

「論理的思考」に代表される左脳の主な働き

私たちが、論理的にものごとを考えられるのは、論理的思考を得意とする左脳のおかげです。以下に、左脳の主な働きをいくつか挙げておきます。

- 言語の理解

- 計算力

- 論理的思考

- 分析力

- 時間感覚

上記のなかでも、とくに重要なのが言語に関する能力でしょう。子どもが問題文を読んで解答できるのも、社会人が文献を調べてビジネスレポートを作成できるのも、物事を論理的に考えそれを文章にまとめる左脳の機能が正常に働いているからです。

言葉を理解する「ウェルニッケ野」と、話す・書くを司る「ブローカ野」は、どちらも左脳(2%の人は右脳にある)にあります。そのため、ウェルニッケ野やブローカ野に障害が起これば、なんらかの形で言語に障害が発生します。

今回は言語を中心に紹介しましたが、ほかにも「計算力」や「時間感覚」「分析力」など、左脳がなければ普通の日常生活は送れません。

直感の源となる右脳の役割

論理的な思考や言語・計算などを司る左脳に対して、主に感性に関係する能力をコントロールしているのが右脳です。そのため、左脳は「言語脳・論理脳」、右脳は「感覚脳」ともよばれています。

右脳の主な働きは、以下のとおりです。

- 直感的思考(ひらめき)

- イメージ変換

- 創造性

- 想像力

- 全体把握能力

左脳と違って、たしかに感覚的な能力が多いですよね。そのため、音楽やアートに取り組む際には、左脳よりも右脳が中心になって活動しています。

また、言葉ではうまく表現できない「雰囲気」や「ムード」を感じ取る能力も、右脳と密接に関係しています。もちろん、過去に蓄積された経験や知識(左脳)があるからこそ、今どういう状況なのか「直感」が働いてくれるわけです。

このように、左脳と右脳はそれぞれ別の働きをもっていながらも、相互補完しながら、バランスを保っています。左脳と右脳の連携については、このあと詳しく解説します。

左脳と右脳の関係性について

前述のとおり、ほとんどの人は、ものを書いたり話したりするときに左脳を使います。一方で音楽を聴いたりクリエイティブな活動をしている間は、右脳が大活躍しているのです。

しかし、これは便宜上わかりやすく説明しているだけで、実際には必要に応じて左右の脳が適時切り替わりながら稼働しています。

左右の脳は完全に独立しているわけではなく、約2億本もの神経細胞の束「脳梁」で、繋がっているのです。そして、この脳梁を通じて、左右の脳は頻繁に情報交換をおこなっています。

たとえば、絵を描いている間中、右脳だけが働いているわけではありません。対象物を観察する・過去の記憶から必要な情報を取り出す・絵のバランスを確認するといった作業をしている間は、左脳が主に働いています。

小説を読んでいるとき、左脳は言葉の意味や文法を処理し、右脳は物語の全体像や背景の雰囲気を感じ取ります

このように左脳と右脳はそれぞれ異なる強みを持っており、脳梁を介して互いに情報を共有し、最適な反応を生み出してくれるのです。

年齢とともに変化する右脳・左脳の働き

脳は年齢とともに成長し、役割のバランスも変化していきます。杓子定規に左右のバランスを考えるのではなく、年齢や特性に応じた対応が必要です。ここでは、幼児期からシニア時期まで、左脳と右脳の役割の変化についてわかりやすく解説していきます。

幼児期に右脳が活発に働く理由

幼児期(0〜6歳)は、とくに右脳が活発に働く時期とされています。この時期の子どもは、論理的にものごとを考えるよりも、直感的に情報を処理する傾向の強さが特徴です。

前述の通り、右脳はイメージや直感、創造性などを司っています。まだ言葉を知らない幼児は、視覚や聴覚を使ってものごとを捉えるしかありません。そのため、絵本の色鮮やかなイラストや音楽、リズム遊びなどに強く反応します。

視覚・聴覚的情報と親や兄弟の話す言葉が少しずつ結びつき、幼児は言葉を覚えていくわけです。そうやって言葉のストックが増えてくると、今度は言語を司る左脳の役割が増えてきます。

こうした過程は誰もが通る正常な過程ですが、この時期に無理して勉強をさせようとすると、右脳のクリエイティブさがスポイルされてしまいます。創造力や表現力豊かな子どもに成長できるよう、遊びやスポーツを制限せず、まずは右脳の能力をしっかりと伸ばすことが大切です。

学習と経験で成長する左脳

左脳は、言語や論理的思考、計算力を司る領域です。前述の通り、幼児期には右脳の働きが優勢ですが、成長とともに左脳を使う割合が増えてきます。とくに、基本的な語彙を覚えた幼児期後半から小学生までの間は、より高度な学力や人間性などを身につける非常に大切な時期です。

学校へ通うようになると、体系立てられたカリキュラムにより、読解力、分析力、論理的思考、計算力といった左脳の領域を使う機会がさらに増えます。こうした能力が身につくと、感覚や感情だけでなく、しっかりと自分の考えをもってものごとを判断できるようになります。

ただし、左脳ばかり使っていると、どうしても創造性や直感力は弱くなってしまうものです。映像をイメージしながら言葉を覚える、文章形式の計算問題で応用力をつけるなど、右脳と左脳の働きをうまく組み合わせながら、バランスよく成長させていきましょう。

思春期における右脳・左脳のバランスの変化

思春期(おおよそ12〜18歳)は、脳の発達が急速に進む時期です。この時期になると、小学生の頃に比べて、左脳がより活発に働くようになります。学校での勉強や試験など、論理的な思考の求められる場面が増え、言語や計算能力、問題解決力を司る左脳が発達するからです。

一方で、右脳の働きもまったく衰えてしまうわけではありません。感受性が豊かになり、創造性豊かな発想ができるのも、また思春期ならではの特徴といえます。

ただ、思春期の子どもはホルモンの影響で感情が不安定になりやすく、ストレスや不安を感じやすいもの。右脳と左脳のバランスが崩れやすいので、うまくバランスを整えてあげる意識が必要です。

どうしてもこの時期は勉強中心になりがちなので、音楽やスポーツ、アートなどを通じて右脳を刺激する機会もしっかりと作ってください。(もちろん、人によって取り組む内容は変わってきます)

働き盛りの世代が意識すべき脳のケア

20〜50代の働き盛りの世代は、仕事や家庭の責任が重なり、脳に大きな負担がかかる時期です。長時間の仕事やストレス、睡眠不足などが続くと、集中力や記憶力の低下を引き起こしやすくなります。だからこそ、意図的な脳のケアが重要になってくるのです。

まず、質の高い睡眠の確保を一番に考えてください。人間の脳は、睡眠中に記憶の整理と定着をおこなうので、睡眠不足は脳の働きをダイレクトに阻害します。しかし、多少無理をしても、深い睡眠が取れれば、翌日には脳の疲労はあらかた回復しているはずです。

また、適度な運動も脳の活性化に効果的です。ウォーキングや軽い筋トレを習慣にすれば、血流が促進され、脳の働きが向上します。

食事も、見直したい重要なポイントです。社会人はどうしても外食が多くなり、丼ものや麺類といった糖質過多の食事に偏ってしまいます。

そういう場合は、サラダや小鉢のついた定食を選ぶ、栄養バランスのよい弁当を自分で作る、肉類からDHAの豊富な青魚中心に切り替えるといった工夫が必要です。

◆脳の健康を守る方法については、コチラの記事でもお読みいただけます

大人になっても右脳の力は伸ばせるのか?

創造性や直感力を司る右脳が成長するのは子どものうちだけと、一般的には思われがちです。しかし、実際には大人になっても、右脳の能力を鍛えることは可能です。新しい経験をどんどんして、普段使わない感覚を刺激してあげれば、年齢関係なく右脳は活性化します。

「どうも最近理屈っぽく、クリエイティブさがなくなってきた」と感じているなら、なにか右脳的な活動に挑戦してみてはいかがでしょうか。

たとえば、絵を描く、音楽を聴く、楽器を演奏するといったアーティスティックな活動は、右脳をダイレクトに刺激します。また、新しい言語を学んだり、イメージを膨らませるトレーニング(速読やマインドマップの活用など)に挑戦したりするのもオススメです。

覚えておいてほしいのは、「大人になったから右脳が衰える」のではなく、「使わないから機能が衰える」という点です。だから、意識的に右脳を刺激する習慣を取り入れれば、大人になっても、決して遅くありません。どんどん積極的に右脳を鍛えていきましょう。

◆右脳を活性化するアイデアについては、コチラの記事でもお読みいただけます

加齢による脳の変化

年齢を重ねると、「記憶力が衰えた」「思考のスピードが遅くなった」と感じることが多くなります。これは、脳の神経細胞が加齢とともに減少し、脳全体が萎縮することと大きく関係しています。

実際、情報処理スピードや短期記憶力は、50歳頃から低下しはじめる人が圧倒的に多いです。しかし、すべての知的能力が加齢により衰えるわけではありません。

たとえば、知識を蓄える知識力は、40歳から70歳代にかけてぐんぐん向上するという研究データ※1があります。しかも、90歳になっても、知識力は40歳の頃より高い能力を保ったままです。

さらに、近年の研究※2では、脳の神経細胞は再生する能力をもつことが明らかになっています。 軽めのジョギングのような有酸素運動によって、脳の萎縮は軽減され、神経細胞は生まれ変わるそうです。

また、魚や卵、肉などに含まれる多価不飽和脂肪酸(DHAやARA)は、脳の主要な構成成分であり、これらを日常的に摂取すれば、脳の健康維持に役立つ可能性があります。

加齢による脳の変化を完全に避けるのは無理だとしても、適切な生活習慣を取り入れれば、脳の健康を維持し、豊かな人生を送ることは十分に可能なのです。

◆バランスのよい食生活については、コチラの記事でお読みいただけます

シニア世代の脳を活性化する習慣とは

前述の通り、年齢を重ねると記憶力や判断力の衰えを感じることが増えます。ですが、脳は刺激を与え続けることで活性化しますから、シニアになっても健康な脳の状態を維持することは十分に可能です。

シニア世代にとって大切なのは、「日常の中で楽しく脳を使う習慣づくり」です。歳だからと諦めるのではなく、とにかく脳を使う機会を増やしてください。

たとえば、他人との会話は、脳を活性化させるもっとも効果的な方法のひとつです。相手の話をじっくりと聞き、自分の考えを整理して伝えようとする行為が、記憶力や思考力を思い切り鍛えてくれます。

また、なにか新しいことに挑戦するのもオススメです。知らない知識や技術を覚えようとして、右脳と左脳が共にフル稼働します。楽器演奏、語学学習、パズルなど、内容はなんでも構いません。今までやったことがないものに、ぜひチャレンジしてみましょう。

◆楽しく頭を使うオススメの趣味については、コチラの記事でお読みいただけます

右脳派・左脳派の真相

ネットで「右脳・左脳」と検索すると、よく「右脳派・左脳派、あなたはどっち?」といった内容の情報がヒットします。非常に誤解を生みやすいトピックなので、右脳速読の指導者として、この点を少し深掘りしておきたいと思います。

人間は右脳派と左脳派にわかれるというのは本当なのか?

「私は右脳派だからクリエイティブな仕事が得意」とか、「左脳派だから論理的な思考が得意」といった表現を耳にすることがありますよね。たしかに、右脳は直感・感情・芸術的才能と関わりが深く、左脳が論理的思考や言語能力をコントロールしているのは事実です。

しかし実際のところ、人間の脳を単純に「右脳派」と「左脳派」に分類するのは、かなり無理があります。先ほどもお伝えしたように、左右の脳は脳梁で繋がっていて、互いに連携を取りながら活動しているわけです。

誰かと話しているときに、左脳が主に働き、話す内容を理解します。しかしそれと同時に、相手の表情や声のトーンから、右脳が感情の動きを感じ取っているのです。

ユタ大学のジェフ・アンダーソン博士は、研究の結果※、「左右どちらか一方にしかない機能があるのは事実だが、左脳と右脳のどちらが強いという傾向はない」と述べています。

私たちの脳は、その状況に応じて左右それぞれがうまく機能するようにできているわけで、右脳派・左脳派というラベリングは意味のない行為であるといえるでしょう。

※参考:Think You’re “Right-Brained” or “Left-Brained?” Think Again. | University of Utah Health

性格や仕事を右脳派か左脳派で分類することの問題点

「クリエイティブな人は右脳が活発」や「論理的な仕事は左脳派の人にお任せ」といった分類方法を信じている人は、意外に多いものです。もちろん、左右の使用頻度が偏っている人もいますが、人間の脳は左右の機能がバランスよく働く状態が正常です。

前述のユタ大学の研究データからもわかるように、左右どちらか一方が強いというエビデンスはありません。こういった大前提を踏まえて考えると、右脳派・左脳派という区分けで自分の適性を決めつける行為は、あまりよくない状況といえます。

もしあなたが「私は本を読むのが苦手」と思っているなら、それは右脳派だからではなく、単純に本を読む行為に慣れていないだけです。また、楽器演奏が得意だからといって、左脳の能力が劣っているとも限りません。

人々を単純な「右脳派」「左脳派」のラベルで分類してしまうと、その人の能力や可能性を著しく狭めてしまいます。

もちろん、大まかな傾向の把握として、右脳派・左脳派という考え方が役立つケースもあるでしょう。ですが、こういった分類方法を絶対的な基準とするのは、やはりやめておくほうが無難です。

右脳と左脳のバランスが重要

私たちの脳は、右脳と左脳で、それぞれ特性が異なります。人によっては、左右どちらか一方の能力に、使用頻度が偏っている場合もあるでしょう。

だからといって、使用頻度の少ない方(と自分では思っている)の能力を軽視するのは、大きな機会損失に繋がります。自分でコントロールできるものではありませんが、それでもできるだけ左右バランスよく使う意識をもってください。

ここまで何度もお話しているように、右脳と左脳がバランスよく連携している状態こそ、脳の理想形です。

たとえば、ビジネスの新しいアイデアを生み出すときには、まず右脳が「ん?これはいいかも……」とひらめきます。しかし、そのままではただのアイデアの種です。今度はその種を左脳が論理的に分析して、数字に落とし込み、実現性を煮詰めていきます。

このように、左右のバランスを心がければ、脳のパフォーマンスはどんどんよくなっていくでしょう。

右脳・左脳の発達と教育の関係について

幼児期における子どもの脳は、右脳左脳とも未成熟な状態です。そこから、親や周りの大人たちとの関わり合いのなかで、少しずついろいろなことを覚えていきます。この章では、脳の発達に大変重要な、幼児期の教育について深堀りしていきます。

幼児期の脳の発達

生まれたばかりの赤ちゃんの脳は、いうなればまだなにも刻まれていないノートのようなもの。限りなくゼロに近い状態から、目にするものや耳にするものを通して、さまざまな知識を身につけていきます。

出生時における子どもの脳の重さは約400gしかありませんが、生後半年までにおよそ2倍にまで成長するそうです。その後も子どもの脳はグングンと成長して、6歳くらいまでの間に、成人の脳重量の約90%まで達します。

つまり人間の脳は、出生から6歳ごろまでに、もっとも急激な成長を遂げるわけです。したがって、この重要な時期に両親や周りの人間がどのような接し方をするかによって、子どもの人格や能力に大きな違いが生まれてきます。

具体的にどのように子どもと接していくべきかについては、年齢帯ごとの特徴を踏まえて次項で解説します。

教育が脳に与える影響

幼児期における脳の発達度合いと時期は、大きく以下のようにまとめられます。

- 出生〜生後半年ごろ:見る、聞く、触れるといった基本的な感覚が育つ時期

- 生後半年〜2歳ごろ:話せる言葉がどんどん増えていく時期

- 2〜4歳ごろ:なんにでも興味をもつ「なぜなぜ期」

- 3〜6歳ごろ:走る、ジャンプするなど体の動きに関する運動野が成長する時期

上記のように、子どもの脳は、年齢とともに少しずつ成長する分野が変化していきます。したがって、年齢に適したサポートをしっかりおこなえば、子どもの脳はより効率的に成長してくれるでしょう。

たとえば、生後半年〜2歳ごろに親からたくさん読み聞かせをしてもらった子どもは、なにもしてもらっていない子どもと比べて、やはり言語能力が優れています。

目白大学人間学部の荒牧美佐子准教授のコラム※によれば、読み聞かせ時の感想を言い合うといった双方向のコミュニケーションが、児童期(小学生以降)の論理性や言語スキルに大きな影響を与えるそうです。

2歳を過ぎるころからは、キャンプや山遊びなど、ぜひ子どもと一緒にたくさん遊んであげてください。一緒に出かけて興味をもったものを、帰宅後に図鑑などで調べてみると子どもの知的好奇心がどんどん膨らんでいきます。

また、運動能力が驚くほど伸びるのもこの時期です。追いかけっこ・キャッチボール・サイクリング、子どもが興味をもつ運動があれば、どんどんやらせてあげたいですね。

※参考: 読み聞かせの実態と 言葉の発達 | ベネッセ教育総合研究所

創造性と論理性を育む方法とは

子どもの脳をバランスよく育むためには、創造性と論理性を同時に伸ばしてあげる意識が大切です。

まず、創造性を育むには、自由に発想できる環境をつくってあげるのが最重要ポイントになってきます。子どもの発言や行動に対して、親がコントロールし始めたら、せっかくの自由な発想が打ち消されてしまいますので。

絵を描く・工作をする・音楽を楽しむ子どもに対して、基本的にアドバイスは不要です。無理に結果を求めず、まずは子どもに自由に発想する楽しさを味あわせてあげてください。

一方で論理性を育むには、パズル・ブロック遊び・簡単な算数問題といった、考える力を養う遊びが効果的です。創造性と違い、論理性に関する遊びに関しては、大人のサポートが大きな役割を担っています。

「どうしてそう思うの?」「もし◯◯だったらどうだろう?」といった具合に、まだ未熟な子どもの思考の手助けをしてあげると、子どもは今までと違った視点からものごとを考え出します。

そういう意味では、親子で一緒に本を読み、物語の展開について話し合うのも非常にオススメですね。物語のなかで起こる問題や登場人物の心理状態などを深堀りしていく課程で、論理的な思考力が鍛えられます。

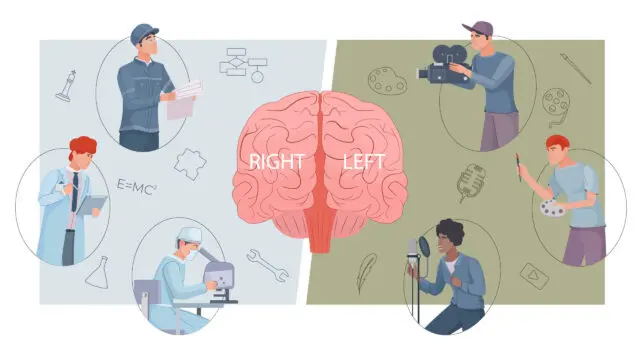

右脳・左脳の違いと職業の関係について

「右脳派・左脳派の真相」で、右脳派と左脳派に分類して仕事を選ぶのは意味がないという話をしました。しかし、右脳と左脳の働きが異なるのは事実であり、自分の適性にどちらがより強く反映しているかを考慮すること自体は、決して悪いことではありません。

そこでこの章では、右脳と左脳の違いと職業の関係について考察していきます。

右脳と左脳の違いが職業選択におよぼす影響

前述の通り、左右の脳に優劣をつけるのはナンセンスです。しかし、右脳と左脳の働きの違いは、私たちの職業選択に大きな影響を与えることがあります。

一般的に、直感や創造性が必要とされるアートやデザイン、音楽などのクリエイティブな分野で活躍するには、やはり右脳の働きが優れている方が有利です。

一方で、マーケッターや会計士のような細かい計算やデータ分析が必要な職業では、左脳の力が大いに発揮されます。

もちろん、どちらか片方の脳だけを使うことはほとんどなく、多くの職業では右脳と左脳のバランスが求められるでしょう。

ミュージシャンは、よい楽曲をつくる才能と同時に、マーケティングや自己プロデュースといった左脳寄りの能力も必要です。バリバリのビジネスパーソンなら、市場や価格の分析だけでなく、斬新なアイデアを生み出す右脳のひらめきも兼ね備えています。

それでも、自分の得意な脳の働きを理解し、それを活かせる職業を選べば、仕事に対する満足感は大きく向上するはずです。

右脳を使う代表的な職業とその特徴

右脳は創造性や直感など、感覚的な認識を司っています。そのため、右脳を主に使う職業は、クリエイティブな分野が多いです。たとえば、アーティストやデザイナーは、右脳を活かして活躍している典型的なケースといえます。

職業柄、彼らは新しいアイデアを生み出し、それを視覚的・聴覚的に表現していかなければなりません。そのためには、色彩・形・大きさといった対象物のバランスを感じ取るセンスが必要です。

また、作家や詩人も、右脳を駆使する代表的な職業です。物語を創造し、言葉の美しさやリズムを読者に感じさせながら感動や喜びを与えるには、豊かな想像力と感受性が不可欠でしょう。

しかし、一般的に左脳寄りのイメージのある、ビジネスパーソンやマーケティングの専門家も右脳を使います。新しい商品やサービスを魅力的に見せるためのアイデアを出し、ターゲットの心を動かす方法を考えるには、創造的な発想力が必要です。

このように、どのような職業でも多かれ少なかれ、右脳のひらめきや全体把握能力、あるいは感性豊かな表現力が求められます。

左脳を使う代表的な職業とその特徴

もし、自分が論理的思考や情報分析、あるいは計算などが得意だと思うなら、左脳の働きが通常よりも優れているのでしょう。そうであれば、プログラマーのように、論理的思考や鋭いデータ分析を求められる職業を選ぶのもよい考えです。

プログラマーは途中で問題が起これば、システムを入念にチェックしながら、ステップバイステップでひとつずつ問題を解決していかなければなりません。正確なコードを書き、システムを設計・改善するためには、なによりも論理的な思考が必要なのです。

また、会計士や税理士も左脳を多く使う職業のひとつに挙げられます。いうまでもありませんが、彼らは毎日のように大量の数字を扱い、正確に計算・分析します。

ちょっとした数字のミスが、クライアントの経営に大きな影響をおよぼしかねないため、緻密で繊細な対応が不可欠です。

そのほかにも、弁護士・ドクター・ビジネスパーソンなど、右脳のひらめきや感覚より左脳の論理的思考の方が重要視される職業は、数え切れないほど存在します。

左脳と右脳の働きに優劣はないとはいえ、明らかに左脳の働きが強い人は、左脳の特性を活かせる仕事を選ぶと、よい結果が生まれやすいでしょう。

右脳と左脳の力を最大限に引き出すコツ

右脳と左脳の切り替えは、無意識におこなうものであり、自分でコントロールするのは基本的に不可能です。ただし、両方の能力をバランスよく利用する意識があれば、自然と左右のバランスは整ってきます。

脳トレーニングで意図的に脳を刺激

脳を鍛えるなら、やはり脳トレがもっともオススメです。鍛えたい機能に対応した脳トレを選べば、遠回りせずに効率よく脳をレベルアップできます。

一般的に脳トレといえば、数字や漢字のクイズ、あるいはナンプレのようなゲームをイメージする人が多いでしょう。しかし、ウォーキングや体操のように、体を動かす作業も脳によい影響を与えてくれます。

具体的な脳トレの選び方としては、右脳と左脳という観点ではなく、鍛えたい能力に対応した脳トレを選ぶのが基本です。とくに高齢者のかたは、衰えの気になる認知機能を改善してくれる脳トレを選ぶと、認知症の予防にも繋がります。

たとえば、記憶力の衰えが気になるなら、神経衰弱のようなメモリー系ゲームがオススメです。言語能力を改善したい人は、四字熟語クイズや読書などもいいですね。

なお、脳トレの定番「間違い探し」「パズル」「迷路」など、ほとんどの脳トレはアプリでも利用できます。毎日のちょっとしたスキマ時間を利用して、脳の健康を維持していきましょう。

◆認知機能別オススメの脳トレアプリについては、コチラの記事でお読みいただけます

創造性を刺激する活動で右脳と左脳を活性化

右脳と左脳を効率よく活性化するなら、創造性を刺激する活動がオススメです。よくアーティストは右脳を使って、ビジネスパーソンは左脳を使うという話を耳にします。たしかに、脳の役割を考えれば、そういった傾向があるのは事実でしょう。

とはいえ、常に片方だけを使っているわけではなく、アーティストも必要に応じて右脳と左脳をうまく使い分けています。(ビジネスパーソンにしても、左脳を使う割合が多いだけで、右脳をまったく使わないわけではありません)

たとえば、私たちが絵を描くとき、色彩や形、そして感覚を表現する右脳が主に活動します。それと同時に、描きたい要素をどのように配置するか、大きさや色のバランスはどうするか、論理的な思考を左脳が支援しているのです。

もちろん、絵を描くとき・楽器を演奏するとき・料理をするとき、右脳と左脳のバランスを意識している人はいません。こうしたクリエイティブな作業をすると、自然に右脳と左脳がバランスよく使われます。そこが、創造性を刺激する活動の、大きなメリットなのです。

仕事や勉強に左右両方の能力を活かす

仕事や勉強を効果的に進めるためには、左右両方の能力をバランスよく使用する感覚が求められます。

たとえば、さまざまなビジネスシーンを考えてみましょう。ビジネスプランの立案や問題解決時には、「論理的思考」を代表とする左脳の力が大きく求められます。

一方、新しいアイディアを出す際や漠然とした情報を具体化していく場面になると、創造力や全体像把握の得意な右脳の出番です。さらに、顧客との交渉やチーム内の調整のように、コミュニケーションが必要とされる場面では、右脳の共感力や感受性がとても役立ちます。

しかし多くの現代人は、どうしても結果を早急に求められるため、左脳に偏っている人が非常に多いです。そういうときは、意識して右脳(普段右脳を使っている人は左脳)を使うようにしてください。

普段数字を使って分析をしている人は、アイデア出しを100本やってみるのです。逆にいつも右脳を使っているなら、数字を用いて徹底的に分析してみましょう。そうやっていくうちに、自然と左右バランスよく脳を活用できるようになっていくはずです。

健康にも効果アリ!脳のバランスを整える方法

右脳と左脳がバランスよく稼働しているという状況は、すなわち体全体が健康であるという証明でもあります。おそらくストレスもあまり感じることのない、非常に穏やかな日常を過ごせているはずです。

ただしこういったバランスは、ちょっとしたことがきっかけで、すぐに崩れてしまいます。バランスの狂いが大きくなり、さらに長期化すれば、メンタル的にトラブルが起きる可能性も高いです。

健康を維持するためにも、定期的に以下のような方法に取り組み、脳のバランスを整えていきましょう。

- バランスのよい食事

- 7〜8時間の睡眠

- 1回30分週に2〜3回程度の有酸素運動

- 趣味やクリエイティブな活動

- 他人とのコミュニケーション

- 自然との触れ合い

上記はどれも重要なものばかりです。のちほど上記の内容を、もう少し深掘りしていきます。

日常生活と右脳・左脳の関係について

脳の働きは、日常生活の影響を大きく受けます。ここでは、日常生活を改善して、右脳と左脳にしっかりと働いてもらうためのヒントを紹介していきます。

右脳・左脳の働きと食生活

成人の脳は平均1.2〜1.5キロといわれており、体全体のわずか2%の重さしかありません。ところが、安静時のエネルギー消費量は、体全体の20〜25%を占めています。脳は、それだけ活動にエネルギーを必要とする、非常に重要な臓器なのです。

そう考えると、食生活が脳の活動に与える影響の大きさは、容易に想像がつくでしょう。近年は、糖質(炭水化物)の摂取を敬遠する傾向にありますが、脳の主な栄養源はブドウ糖です。体内に摂取された炭水化物は、ブドウ糖に分解され、脳へ供給されます。

炭水化物の過剰摂取は控えるべきですが、制限しすぎると脳の栄養が不足して、判断力や注意力に悪影響が出る可能性が高いです。食事のバランスについては諸説ありますが、農林水産省の「食事バランスガイド※」を参考にしておけば、まず間違いないでしょう。

なお、脳によい食材「ブレインフード」については、別記事で紹介しています。ぜひ、そちらの記事にも目を通しておいてください。

◆脳によい食材ブレインフードについては、コチラの記事でもお読みいただけます

右脳・左脳の働きと睡眠

睡眠中に、脳は蓄積された情報を整理して、情報の定着と余分な情報の消去をおこないます。情報の整理がおこなわれるのは、レム睡眠とよばれる、浅い睡眠の時間帯です。レム睡眠は1回あたり10〜30分、一晩に約4〜5回発生するといわれています。

そのため、十分な睡眠時間が取れないとレム睡眠の回数も減ってしまい、不必要な情報が脳内に残ったままです。最低でも7時間以上、できれば8時間は睡眠時間を確保しましょう。

また、慣れない環境で寝ると脳が警戒態勢に入り、半分の脳しかオフにならないという研究結果※があります。左脳が寝ている間は、右脳が半分覚醒した状態でスタンバイしているそうです。(右脳がオフのときは、左脳が半覚醒)

旅行や友達の家に泊まった際になかなか眠れない人が多いのは、こうした本能というべき脳のアラートシステムが関係しています。自宅でも枕を変えたり、寝る前にスマートフォンを長時間見続けたりすると、脳の半覚醒状態が起動する可能性は高いです。

そうならないように普段から寝る際のルーティンを決めておけば、両方の脳がしっかりと休息モードに入り、脳のパフォーマンスを落とすこともなくなります。

◆睡眠の重要性については、コチラの記事でもお読みいただけます

右脳・左脳の働きと運動

適度な運動には、心拍数を上げ、全身の血流を促進する働きがあります。脳は血液中に含まれるブドウ糖を主な栄養源にしているので、血流がよくなれば、必然的に栄養をしっかりと摂取できるわけです。

また、運動のなかでもいわゆるスポーツは、右脳と左脳をバランスよく鍛えてくれます。たとえばダンサーは、自分の動きが観客の位置からどのように見えるか、常に考えながら踊らなければなりません。

一緒に踊る人がいれば、距離感やポジショニングにも気を配ります。そのため、右脳が司る空間認識能力や全体把握能力が、非常に発達します。もちろん、刺激を受けるのは右脳だけではありません。

観客が飽きないようにバリエーション豊かな振り付けを考える行程は、分析力や論理的な思考を担う左脳を思い切り使います。複雑なリズムのダンスを覚えるには、数字感覚がないとうまく対応できません。(数的な処理も左脳が得意とする分野です)

今回はダンスを例に説明しましたが、基本的にどのような運動でも、効果は同じです。気になるスポーツがあれば、ぜひ定期的に取り組んでみてください。

◆運動の効能については、コチラの記事でもお読みいただけます

右脳・左脳の働きと趣味

いつも仕事や家庭のことばかり考えていると、どうしてもストレスを感じやすくなるものです。過剰なストレスは、記憶を司る「海馬」や感情の源「扁桃体」の働きを鈍らせ、記憶力ややる気の低下を招きます。

そこで、趣味に没頭する時間が必要になってくるわけです。夢中になって趣味に取り組めば、自然と楽しくなり、ドーパミンの分泌が促進されます。ドーパミンは、幸せホルモンとよばれる神経伝達物質のひとつです。

「嬉しい!」「楽しい!」「やった!」という喜びの感情を感じたときに、ドーパミンが分泌され、その分泌によってさらによい気持ちになっていきます。

また、ドーパミンを増やすには、新しい刺激や達成感が有効です。ギター演奏・ゴルフ・手芸など、どのような趣味も、結局「新しい知識や技術の習得」を積み重ねていく行為といえます。

「この間までできなかったことが今はできる。やった!」こういった達成感と喜びが、右脳と左脳をバランスよく活性化してくれます。ぜひ、定期的に自分の好きな趣味に没頭する時間を確保してください。

右脳・左脳の働きと社交活動

社交活動は人とのつながりを深め、心地よい時間を過ごす絶好のチャンスです。とはいえ、ボランティアや町内会の集まりといった活動は、友人と過ごす時間とは違い、適度な緊張感を伴います。

もしかすると、仲良く話のできる関係になるまでには、数か月から年単位の時間が必要かもしれません。でも、その緊張感がいいのです。適度な緊張感は、あなたの右脳と左脳に、大きな刺激を与えてくれます。

たとえば、活動に必要な話し合いにしても、おそらく普段あなたの周りにいる人とは違った視点からの意見が出てくることも多いでしょう。こういった状況は、情報を整理して論理的に最善の対応を導き出す、非常によい訓練になります。

反対の意見を述べる場合でも、今後の人間関係が壊れないように、自然と相手の気持ちを汲み取るようになるはずです。

右脳・左脳の働きとストレス管理

右脳と左脳がきちんと働くためには、ストレス管理が不可欠です。脳のなかでも「海馬」と「前頭前野」はとくにストレスに弱く、長時間ストレスに晒されると、機能が著しく低下します。

海馬は記憶を、前頭前野は感情のコントロールを主に担っている部位です。そのためストレスで機能が低下すると、重要な約束を忘れてしまったり、感情をコントロールできなくなったりします。

具体的なストレス対策としては、前述の「脳によい食事」「8時間程度の睡眠」「適度な運動」が有効です。もちろん、大好きな趣味に取り組むのも、楽しく人と話をするのも非常に効果が期待できます。

定期的に自然と触れ合うのもいいですね。環境省のデータによれば、森林浴をした人は、都市部にいるときより、ストレスホルモンが13%減少するそうです。できれば、週に1回30分程度は、自然のなかに出かけて、脳にかかるストレスを緩和してあげましょう。

◆自然の癒やし効果については、コチラの記事でもお読みいただけます

右脳・左脳の働きと悪習慣

日常の悪習慣が、右脳や左脳の働きに悪影響を与えることも少なくありません。たとえば、長時間に渡るスマホの使用は、右脳の直感的なイメージ力を疲弊させ、左脳がおこなう情報整理の能力も低下させます。

また、偏った活動ばかりを続けるのも問題です。分析や計算といった論理的な作業ばかりに集中しすぎると創造力が衰えます。逆に、感覚的な活動ばかりでは、計画性や判断力といった左脳の働きが鈍ってしまうでしょう。

さらに、飲酒や喫煙の習慣も要注意です。まず飲酒ですが、大量飲酒者に脳萎縮が多く見られることや、認知症発症の確率の上昇が、厚生労働省のサイトに明記されています。

なお、喫煙についても同サイトには、「喫煙が動脈硬化や血栓の形成を進行させ、その結果、血管の収縮による血流量の低下、酸素や栄養の供給低下を招く」と書かれていました。

ご存知のように、脳は血液から栄養や酸素を取り入れて活動しています。血流が低下すれば、脳に十分な栄養と酸素が行き届かずに、脳機能が低下するのは当然です。最悪の場合、脳卒中で死亡するケースもありますから、脳の働きを考えれば、できるだけ早い禁煙をオススメします。

※参考1: アルコールと認知症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

※参考2: 喫煙と循環器疾患 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

バランスよく右脳と左脳をレベルアップするオススメの方法

「右脳と左脳の力を最大限に引き出すコツ」について、すでに概要はお伝えしましたが、最後にもう少し深堀りして具体的な方法を紹介していきます。興味を引かれるものがあれば、ぜひ試してみてください。

小説を読む

読書をするなら、右脳と左脳をバランスよく磨いてくれるという意味で、小説をオススメします。専門書や実用書の場合、知識の吸収が読書の主な目的です。書いてある内容をそのままストレートに理解すれば、目的は達成できます。

一方、小説を読むのは、作者が創り出した物語の世界に飛び込んでいく作業です。映画やドラマは、すでにビジュアル面が完成しているので、そこに私たちの想像が入り込むスペースは、ほとんどありません。

その点、小説は文字情報が頼りです。だから、同じ文章を読んでも、人それぞれイメージする映像は異なります。その許容範囲の広さが、右脳の直感力や創造性を鍛えてくれるわけです。

もちろん、文章の文脈を考えながら、物語の展開を論理的に理解するには左脳の働きが必要になります。左右の脳をバランスよくレベルアップさせたいなら、小説はオススメですよ。

◆読書のメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます

ジャーナリングを書く

自分の思考や感情を素直に書き出す作業を、ジャーナリングといいます。日記のように、その日に起きた出来事を記録しても構いませんが、それだとジャーナリングをする意味合いが薄れてしまいます。

ジャーナリング最大の目的は、思考の明確化です。頭のなかに散らばった思考を可視化することで、今なにをすべきか、なにを優先的に考えるべきかが明確になります。

ジャーナリングの習慣がない人は、いつも頭のなかが情報で1杯です。情報の保持や、情報を思い出すことに、脳のリソースが奪われてしまいます。でも、頭のなかにある情報を書き出しておけば、ほかのことに脳のリソースを使えるわけです。

必要な情報が出揃っているので、「あっ、あれもやらなきゃいけなかったんだ……」という、忘れによるトラブルも回避できます。左右の脳のパフォーマンスを最大限発揮するためにも、まずは気軽に数分間、ペンを走らせることから始めてみてください。

◆ジャーナリングのメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます

チェス・将棋で遊ぶ

チェスや将棋は、右脳と左脳のバランスを鍛えるのに最適なゲームです。左脳は、駒の役割やルールを覚え、戦略を組み立てる際に活躍します。相手と戦うゲームなので、相手の次の一手を予測しながら計画を練る過程が、左脳の論理的思考力を思い切り鍛えてくれるはずです。

一方で右脳は、直感的な判断や盤上の全体像を把握する際に活発に働きます。とくに、お互いのレベルが均衡していて、状況が複雑に進行するほど、右脳のインスピレーションが勝敗の鍵を握ってきます。

また、こういった対戦ゲームで相手を出し抜くには、相手のクセや思考パターンを見抜く集中力や判断力も必要です。過去の打ち筋を瞬間的に思い出して活用する能力も、必要になってくるでしょう。感情を抑え、冷静に状況を分析する能力も、勝利には欠かせません。

これらのスキルは、ゲーム以外の日常生活や仕事にも大いに役立つものです。対戦相手がいない場合でも、アプリを使えばすぐに始められます。ぜひ、チャレンジしてみてください。

◆将棋の脳トレ効果については、コチラの記事でもお読みいただけます

第二言語を学ぶ

右脳と左脳をそれぞれしっかりレベルアップしたいなら、第二言語の学習もオススメです。新しい言語を学ぶ場合、まず基本的な単語や文法を学びます。

近年、受験勉強的な詰め込み学習を敬遠する風潮も高まっていますが、最低限のルールを知らなければリスニングや会話はできません。とはいえ、単語ひとつ取っても、無理やり覚えようとした情報はすぐに忘れてしまうものです。

だから、レベル別に単語を覚える・似た意味の言葉をまとめて覚える・反対語を一緒に覚えるといった工夫が必要になってきます。こういった論理的かつ効率的な思考は左脳の役割です。

一方、いくら知識を取り込んでも、実際に使ってみないと語学は身につきません。ネイティブがどのように話しているのか、発音や適切な表現のチョイスを直感的に判断していくのは、右脳の役割になります。

また、語学学習は、「新しい価値観を知る」という意味でも非常に有効です。語学を通じて、異文化を学び、脳にどんどん刺激を与えていきましょう。

◆右脳と英語の関係性については、コチラの記事でもお読みいただけます

左右バラバラ運動で右脳と左脳の連携を図る

すぐにできて、効果も高いのが、「左右バラバラ運動」です。普段私たちは、とくに意識することなく体を動かしています。もちろん、「右手を左右に動かす」と意識すれば、問題なく左右に動かせるはずです。

でも、「片手で円を描きながら、もう片方の手で三角形を描く」という動きはどうでしょうか。右手を単体で動かすのと比べて、難易度がアップしたと感じた人も多いのでは。

さらに、「1・3拍で右足を前後にステップし、2・4拍で左手を横に動かす」といった複雑な動きになれば、うまくできない人も出てくるはずです。それでも、何回か繰り返すうちに、少しずつ動きがスムーズになってくるでしょう。

人間は、どうしても利き手(右手が多い)ばかりを使ってしまい、左手はあくまでも補助の役割しか果たしていません。このように、あえて左右バラバラに体を動かすと、右脳と左脳の連携が強化されます。

◆利き手と逆の手を使う効能については、コチラの記事でもお読みいただけます

ゴルフで心と体の両方を鍛える

ゴルフは、右脳と左脳のバランスを整えながら心と体を鍛えるのに、最適なスポーツです。ゴルフ場は起伏が激しく、左右に入り組んでいます。だから、風や地形を直感的に判断する右脳の能力が自然と鍛えられます。

合わせて、ゴルフは戦略性が求められるスポーツです。次の一打をどの方向に打つべきか、どのクラブを選べばいいのか、そういった戦略的なポイントを考える過程で、左脳が論理的に働きます。

また、ゴルフは全身運動です。カートに頼らずできるだけ歩きながらコースを回れば、筋力と心肺機能向上が期待できるでしょう。このように、ゴルフは精神面だけでなく、肉体的な鍛錬にも役立つスポーツです。

年齢や体力に関係なく楽しめるため、初心者でも気軽に始められます。なにか体を動かしながら右脳と左脳を鍛えたないなら、ぜひゴルフに挑戦してみてはいかがでしょうか。

まとめ

右脳は直感や感覚、左脳は論理的思考と、右脳と左脳にはそれぞれ違う役割があります。だからといって、人間を単純に「右脳派」「左脳派」とラベルづけするのは、あまり意味がありません。

もちろん、明らかに計算が得意だったり、斬新な発想が得意だったりするなら、左脳や右脳それぞれの力をより発揮できる職種を選べばよいでしょう。

でも、大切なのは左右の脳をバランスよく使用し、日常生活や仕事に活かすことです。今回の内容を参考に、ぜひ左右のバランス調整に取り組んでみてください。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読