記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

この記事を読んでいるほとんどの方が、「頭に入れた内容を長期記憶に残して、勉強や仕事で成果を出したい」と考えているはずです。

たしかに、インプットした情報を長期記憶に留めておけるなら、勉強でも仕事でもよい成果は出しやすくなるでしょう。そこで今回は、長期記憶の基本的なシステムの概要と、長期記憶を実現するためのテクニックをわかりやすく紹介していきます。

目次

長期記憶のシステム

長期的に情報を記憶しておきたいなら、まず長期記憶のシステムをきちんと理解しておくべきです。この章では、長期記憶の種類や短期記憶との関係などをわかりやすく解説していきます。

長期記憶の種類「エピソード記憶」

私たちが経験した具体的な出来事から発生する記憶を、エピソード記憶といいます。「昔、◯◯したことがある」といった、いわゆる思い出はすべてエピソード記憶です。

エピソード記憶では、出来事と一緒に「いつ・どこで・誰と」といったこまかい情報をセットで記憶していきます。たとえば、学生時代の修学旅行を思い出すときに、訪れた場所や友人との会話、写真を撮った瞬間の空気感まで蘇ってくることがあるでしょう。

このように、遠い記憶であるにもかかわらず、具体的な場面や状況を鮮やかに思い出せるのは、「具体的な体験をベースにした記憶は長期的に残りやすい」というエピソード記憶の特性のおかげです。

またエピソード記憶には、楽しい、悲しい、嬉しいといった強い感情を伴う記憶ほどより鮮明に記憶に残るという特性もあります。

長期記憶の種類「意味記憶」

意味記憶とは、学習によって得た記憶(知識)です。「◯◯を知っていますか?」という問いに答えられる事実や情報は、基本的に意味記憶に分類されます。

たとえば、「アメリカ合衆国の首都はワシントンD.Cである」というのは、学習によって学んだ意味記憶です。ただし、実際に現地を訪れた人にとっては、旅行の体験としてエピソード記憶にもなり得ます。

このように、エピソード記憶が「個人の体験」に根ざしているのに対し、意味記憶は「学習を通じて得る知識」という点が大きな違いです。

経験には限りがある一方、知識は努力次第でいくらでも広げられます。本やニュース、動画などを通して学び続ければ、年齢を重ねて行動量が減っても、意味記憶を積み上げられるのです。

長期記憶の種類「手続き記憶」

手続き記憶とは、自転車の乗り方や楽器の弾き方など、体で覚えた技能や動作を長期的に保持する記憶のことです。こまかい理屈を説明できなくても無意識に体が動くのは、手続き記憶が正常に機能しているからです。

手続き記憶の最大の特徴は、いちど身につけると忘れにくい点にあります。たとえば、何年も自転車に乗っていなくても、いざ漕ぎ出してみればすぐに勘を取り戻すでしょう。これは、繰り返し練習して身につけた自転車の乗り方が、脳の深い部分に刻まれているからです。

手続き記憶はスポーツや音楽だけでなく、料理やタイピングなど、無意識でおこなうあらゆる動作と関係しています。もし手続き記憶が正常に機能しなければ、私たちはいちいち手順を確認しながらでないと、日常生活を送れなくなってしまうでしょう。

このように手続き記憶は、「スキルを習慣化する力」として、私たちの生活や仕事の効率を支える大切な役割を担っているのです。

長期記憶の種類「プライミング記憶」

プライミング記憶とは、直前に見聞きした情報が、その後の思考や行動に無意識のうちに影響を与える現象のこと。私たちが特に理由もなく「なんとなく選んでしまう」とき、この記憶が大きく作用しています。

たとえば、テレビで美味しそうなラーメンを見たあと、夕食にラーメンを選んでしまうのは、頭に残った映像が意思決定を後押ししているためです。

プライミング記憶による無意識下の影響力は、日常の選択だけでなく自己管理にも応用できます。たとえば、やるべきことをToDoリストに書き出せば、「終わらせたい」という意識が自然に働きます。また、過去の成功を記録しておけば「また同じようにやろう」という気持ちが生まれやすいです。

このようにプライミング記憶を理解してうまく活用すれば、行動を前向きに導くための強力な仕組みになってくれます。

短期記憶と長期記憶の関係

記憶には、大きく短期記憶と長期記憶の2種類があります。短期記憶には一時的に情報を保持するメモのような役割があり、インプットした情報のなかで脳が重要だと判断した内容だけ、長期記憶へ移行するのが基本的な流れになります。

重要なのは、短期記憶に入ったすべての情報が長期記憶になるわけではない点です。必要性や感情の強さ、繰り返しの有無によって取捨選択がおこなわれます。

たとえば、銀行のパスワードを一時的に覚えておくのは、短期記憶の役割です。しかし、何回も入力するパスワードは、すぐに覚えてしまい長期記憶として定着します。これは、何回も入力する番号だから重要であると、脳が判断した結果です。

このように、短期記憶から長期記憶への移行は、復習が大きな鍵を握っています。効率的な復習のやり方については、のちほど「スペースド・リピティションで効率的に復習」にて詳しく紹介します。

◆短期記憶と長期記憶の違いについては、コチラの記事でもお読みいただけます

長期記憶を強化する3つの原則

長期記憶として情報を残しておきたいなら、以下3つの大原則は必ず知っておくべきです。絶対に忘れない方法はないにしても、3つの原則を実践できれば記憶力は確実にアップします。

感情が伴うと記憶は強固になる

長期的な記憶に対して、感情は非常に大きな役割を果たしています。人は喜びや驚き、悲しみなどの強い感情を伴った出来事を、平凡な体験よりも鮮明に覚えているものです。これは、感情をつかさどる扁桃体が活性化することで、脳が「重要な出来事だ」と判断し、記憶を強化するからです。

たとえば、初めての海外旅行で味わった感動や、大切な試験で感じた緊張感は、年月が経っても具体的に思い出せるでしょう。逆に感情の動きが少ない日常の出来事は、あっという間に忘れてしまいます。

こういった特性を利用して、学習や仕事の場面でも意識的に感情を結びつければ、記憶の定着を後押しできます。感情は記憶をより強固にするためのキーとなるということを、ぜひ頭に入れておいてください。

繰り返し学ぶことで脳は重要と判断する

記憶を定着させるためには、繰り返し学習が欠かせません。なぜなら、脳は何度も出会う情報を「必要な情報」と判断し、長期記憶へ優先的に保存する仕組みになっているからです。

たとえば、通勤や通学で毎日通る道は自然に覚えてしまうし、何回も読んだ漫画のセリフはスラスラと暗唱できます。逆に1回読んだだけの苦手教科テキストの内容は、不要な情報と判断されて、すぐに忘れてしまうでしょう。

こういった脳の仕組みを知らずに復習を軽視し、1回で長期記憶に定着させようというのは無謀です。1回で覚えようとしても、インプットした翌日には情報の80%を忘れてしまいます。

何回も復習をして、少しずつ記憶の定着量を増やしていくのが、長期間記憶を保持するもっとも効率のよい方法なのです。

強い印象を与えると忘れにくい

強い印象を伴う出来事は、長期記憶としてしっかり定着しやすいという性質があります。脳はインパクトのある出来事を「生存に役立つ情報」とみなし、優先的に保存しようとするからです。

たとえば、自動車事故に合いそうになったら、誰でも恐怖を感じます。恐怖を感じると扁桃体が刺激を受けて、防御態勢の指令を出すと同時に、記憶力が高まることがわかっています。

また同じような状況になったときに素早く回避できるよう、脳が「怖い」という感情と事故の記憶をしっかり覚えておこうとしているのです。もちろん、恐怖だけでなく、喜びや楽しさといったポジティブな感情でも、記憶の定着は高まります。

テキストを黙々と読むのではなく、友達とワイワイ問題を出し合う。図解入りの入門書で、「うわー、わかりやすい!」と喜ぶ。こういった感情をうまく利用すると、勉強や調べ物の効率が大幅にアップします。

勉強や仕事に役立つ長期記憶テクニック

今回は、長期記憶のためのテクニックを4つ紹介します。ムリにすべて取り組む必要はありません。まずは、どれかひとつ気になる方法を見つけて、試してみてください。

スペースド・リピティションで効率的に復習

長期的な記憶には、間隔をあけて復習する「スペースド・リピティション」が効果的です。人の記憶は時間とともに薄れていきますが、忘れかけたタイミングで復習を繰り返すと、記憶が上塗りされて記憶の定着がどんどん深くなっていきます。

たとえば、英単語を覚えたら、まず翌日に復習をするのが基本です。そのあとは、3日後・1週間後・1か月後のように、少しずつ間隔を広げていきます。この復習の間隔を長くしていくのが、スペースド・リピティション最大のポイントです。

忘れないうちに復習するのではなく、忘れかけた記憶を新しく塗り替えることで、あやふやな点がしっかりと記憶されます。復習の間隔に決まりはありません。何回か試してみて、自分に合った適切な復習の間隔を探していきましょう。

◆スペースド・リピティションについては、コチラの記事でもお読みいただけます

アクティブリコールで「知っているつもり」を防ぐ

学習効果を高めるには、自分の頭で思い出す練習「アクティブリコール(能動的学習)」が欠かせません。理由は、いったん覚えた情報を再び取り出す過程が、記憶を強化してくれるからです。

たとえば、参考書を閉じて、その章のポイントを説明してみてください。ほんの数分前に読んだ内容のはずなのに、びっくりするほど言葉に出てこないはずです。こういった自己テストをおこなうと、理解できていない箇所が浮き彫りになり、「知っているつもり」を回避できます。

ほかにも、「小テストで理解度をチェックする」「問題集を解く」「覚えた内容を誰かに教える」といった能動的な学習を上手に取り入れると、記憶の定着度は飛躍的に向上します。

黙々とテキストを読むより、記憶を能動的に掘り起こすアクティブリコールは、圧倒的に効果が高いです。覚えるのが苦手な人ほど、ぜひアクティブリコールを活用していきましょう。

◆アクティブリコールについては、コチラの記事でもお読みいただけます

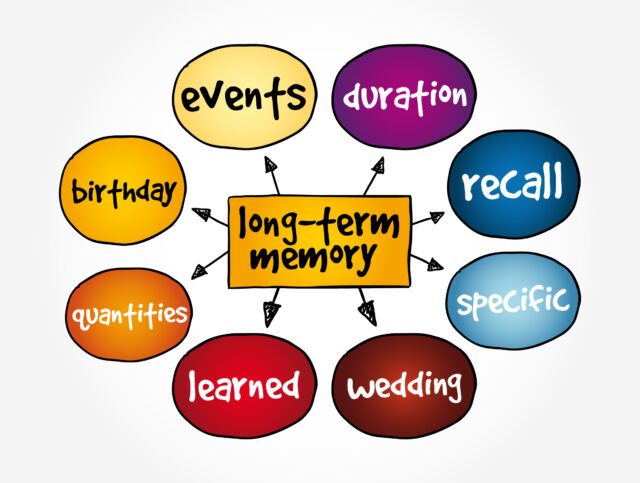

マインドマップによる関連づけで知識を整理する

長期記憶の強化には、情報を整理し視覚的に表現する「マインドマップ」が非常に有効です。マインドマップでは中心に主題を置き、そこから関連するキーワードやアイデアを枝分かれさせていきます。

たとえば、今回の長期記憶がメインテーマなら、そのあとに「エピソード記憶」「意味記憶」「手続き記憶」といったサブテーマを配置し、それぞれに具体的な例やヒントを加えていくわけです。

もしかすると、マインドマップなんていらないと思う人もいるかもしれません。ですが、マインドマップをいったん思考の整理に取り入れると、記憶の定着度が断然変わってきます。

また、マインドマップなら、頭のなかに散らばった思考の関連性が一目瞭然です。しかも、情報の重要度や不足している情報などについても、ひと目で確認できます。また色彩をうまく取り入れ、適所にイラストを加えれば、理解度も爆上がりします。

マインドマップは、学業、ビジネスのプレゼンテーション、日常生活でのアイデア整理など、多岐にわたる場面での利用が可能です。考えることが多くて頭がごちゃごちゃしている人は、どんどんマインドマップを活用していきましょう。

◆マインドマップについては、コチラの記事でもお読みいただけます

記憶法で記憶にフックを作る

よほど興味のあることでもない限り、私たちは昨日やったこともすぐに忘れてしまいます。ましてや、勉強に出てくる年号や数字、あるいは単純な買い物リストにしても、それほど興味のないものを長期的に覚えておくのはなかなか大変です。

そういった無味乾燥な情報に対して、非常に効果を発揮してくれるのが、「場所法」や「ペグ法」といったいわゆる記憶法です。

もっとも有名な記憶法のひとつ「場所法」は、覚えるべき情報を特定のイメージや場所に結びつけて記憶していきます。

たとえば、買い物リストにあるキャットフードを記憶したい場合、居間のこたつとキャットフードを結びつけます。「こたつ布団をめくったら、なかでミケがキャットフードをパクパク食べていた」といった具合に、リストと場所を使ってストーリーをつくってください。

ほかの買い物リストも、別な場所とリンクさせて短いストーリーをつくっていきます。この結びつけによって、買うものがパッと頭に浮かぶようになるんですね。

もちろん、最初はスムーズにできないでしょう。でも、慣れてくれば、場所をイメージするだけで、紐づけた記憶がパッと蘇ってくるようになるはずです。まずは、2〜3個の短いリストから試してみてください。

◆記憶法については、コチラの記事でもお読みいただけます

まとめ

当記事では、長期記憶の仕組みと長期記憶を鍛える方法について、わかりやすく説明してきました。すべての方法に取り組めればベストですが、無理をする必要はありません。まずは3つの原則を意識して、気になるものから取り組んでみてください。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読