記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

「最近、なんだか物忘れが増えた気がする……」年齢を重ねるごとに、そういった記憶に対する不安や悩みが増えてくるものです。しかし、しっかりとトレーニングをすれば、年齢に関係なく、記憶力は維持できます。

当記事では、今日から始められるシンプルで効果的な記憶力アップ法を11個厳選してご紹介します。記憶力の維持・改善のために、参考にしていただければ幸いです。

目次

記憶力を高めるオススメのトレーニング法

記憶力を高めたいと思っても、なにから始めればいいのかわからないという人は多いものです。大切なのは、トレーニングの種類ではなく、今後長期的に続けられそうかどうかです。

本章では、取り組みやすく、かつ効果の期待できるオススメの記憶力トレーニングを11個紹介します。

脳を活性化する「イメージ記憶トレーニング」

記憶力を高めるには、文字や音だけでなく「イメージ」で覚えるトレーニングが効果的です。人間の脳は、文字情報よりも、映像や情景のような具体的なイメージのほうが記憶に残りやすいという特徴があります。

たとえば英単語を覚える際に、単に日本語訳を繰り返しても、勉強した単語の大半はすぐに忘れてしまうでしょう。ところが、画像検索して単語の意味をイメージで覚えると、忘れる度合いが格段に少なくなります。

「あー、そういう感じね」という納得感を覚えた脳が、しっかり記憶しようと働き出すからです。イラストや図表を多用している入門書がわかりやすいのも、文字ではなくイメージで内容を捉えられるからにほかなりません。

記憶力を高めたいなら、覚えたい情報を映像としてイメージするようにしてみてください。きっと、記憶の定着率が大幅に向上しますよ。

自己テストで“思い出す力”を実践的に鍛える

覚えた知識を確実に定着させるには、「自己テスト」で思い出す練習を繰り返しおこなってください。記憶は「覚えるとき」よりも「引き出す過程」で強化されるからです。

具体的には、ノートを閉じて要点を説明する、読んだ箇所をクイズ形式にして答えるといった方法が自己テストに該当します。こうした「思い出す作業(リトリーバル学習)」の際に、脳は神経回路を再構築し、その結びつきを強めていくのです。

インプットした知識をしっかりと覚え使いこなしていきたい人は、ページごとあるいは章単位で、読んだ箇所の自己テストをおこなってみてください。

なお、リトリーバル練習の効果※については、さまざまな論文で報告されています。信頼性は折り紙つきですから、安心して取り組んでいただいて大丈夫です。

第三者への説明で要点をピックアップする能力を高める

学んだ内容を人に説明する行為は、記憶の定着を促す非常に有効なトレーニングです。相手にわかりやすく伝えるには、自分のなかで情報を整理し、重要なポイントを取捨選択する必要があります。

書かれている文章をそのまま覚えるのでなく、重要なポイントを自分なりの言葉に置き換えながらコンパクトにまとめるので、記憶の定着度が大きく向上するのが特徴です。また、話しているうちに自分の理解があいまいな部分に気づけるので、知識の抜け漏れを自然に補えます。

もし身近に説明を聴いてくれる家族や友人がいるなら、実際に説明してみてください。聴いてくれる相手がいなければ、架空の相手に向けて話すやり方でもまったく問題ありません。

第三者に教えることで学びが深まるこの現象は「プロテジェ効果」と呼ばれ、科学的にも有効な記憶法であるとさまざまな研究調査で報告されています。説明を通して要点を絞る力が身につけば、理解力と記憶力の両方が効率的に磨かれていくでしょう。

間隔反復法(スペースドリピティション)で長期記憶化を促す

短期記憶を長期記憶へ効率よく変換していく方法として、「間隔反復法(スペースドリピティション)」をオススメします。間隔反復法は間隔を空けておこなう繰り返し復習により、長期記憶へと定着させる方法です。

人間の脳は、新しい情報を短期間で何度も復習するより、時間を空けて忘れかけた頃に思い出す方がより強く記憶に残るということがわかっています。具体的な復習の間隔は、1日後・3日後・1週間後・1か月後といった具合に、少しずつ復習の間隔を広げていくのがポイントです。

最適な間隔は知識の難易度などによっても変わってくるので、いろいろと試してみて自分に合うタイミングを探してみてください。

なお、暗記の正答率に基づいて、最適な復習頻度を自動で設定してくれるAnki(後述)のようなアプリも多数リリースされています。英単語や重要語句の暗記をしたい人は、こういったアプリを活用すると、効率よく記憶力を改善できます。ぜひ試してみてください。

◆間隔反復法(スペースドリピティション)については、コチラの記事でもお読みいただけます

連想法で関連づけながら記憶を定着させる

連想法は、覚えたい情報を自分の知識や感情、身近なイメージと結びつけて覚える記憶法です。脳は単体の情報よりも「つながりのある情報」を強く記憶する性質があるため、この方法を使うと記憶の定着率が高まります。

たとえば、東京スカイツリー観光旅行を青空と結びつけて覚えた場合、青空を見るたびにスカイツリーを見に行った東京での楽しい思い出が蘇ってくるはずです。逆に、スカイツリーの映像を見ると、条件反射的に雲ひとつない真っ青な空の映像が頭に浮かぶでしょう。

こうやって異なる情報を連想法で関連づけてあげると、記憶の定着度は非常に強くなります。人の名前を覚えるのが苦手なら、たとえば「松田さん=正月の門松」といった具合に無理やりなにかほかの情報とリンクして覚えるのです。

そうすれば、「名前なんだっけ?門松……あー、松田さんだ!」と、イメージした情報をフックに記憶を呼び戻せる確率が大幅にアップします。

連想法は言葉の暗記や人名記憶などと相性がよいので、覚えるのが苦手な人は試してみてはいかがでしょうか。

ストーリー法(物語法)で情報を物語として記憶する

ストーリー法とは、複数の情報を物語のようにひとつの流れとして覚える記憶法です。人間の脳は、無関係な情報の羅列よりも「ストーリー性のある内容」を強く記憶する傾向があります。

たとえば「リンゴ」「太陽」「自転車」という言葉を覚える場合、「リンゴを食べながら太陽の下で自転車をこいでいる自分」というストーリーを思い浮かべると、3つの単語がセットになって記憶に残ります。

ストーリーに論理性や整合性はまったく必要ありません。逆に、現実ではあり得ないような設定の方がより強く記憶に残ってくれるくらいです。あまりむずかしく考えず、情報をストーリー化して脳内に記憶の道筋を作ってあげましょう。

ストーリー化すると、前述の連想法と比べて、より大量の情報に対応できます。覚えたい情報が多い場合は、ストーリー法を上手に活用していきましょう。

◆ストーリー法については、コチラの記事でもお読みいただけます

「場所法(記憶の宮殿)」で情報を視覚的に整理する

覚えたい情報が多いときは、「場所法(記憶の宮殿)」を使って視覚的に整理するのが効果的です。人は空間や位置の記憶に優れており、それをうまく活用すると記憶の引き出しやすさが格段に向上します。

やり方はシンプルで、まず自宅や通学路など、思い浮かべやすい場所を設定してください。そこに覚えたい情報をひとつずつ置いていきます。たとえば、玄関に「リンゴ」、キッチンに「辞書」、リビングに「数字の3」など、記憶したい単語や数字を順番に配置するイメージです。

最後に、場所と情報を組み合わせた文章を作ります。「玄関にリンゴがあったので食べた」「辞書を探していたらキッチンで燃えていた」といった具合です。

実際に玄関にリンゴはないし、辞書が燃えていることもないでしょう。でも、文章が馬鹿げているほどより強く印象に残り、記憶の定着度が高まります。

場所法は非常に有名かつ実績のある記憶術です。覚えたい情報が多い場合や覚えにくい情報があれば、どんどん活用していきましょう。

◆場所法については、コチラの記事でもお読みいただけます

頭文字法で複数の情報をまとめて覚える

頭文字法とは、覚えたい言葉や項目の最初の文字をつなげて新しい言葉を作り、その言葉を手がかりに記憶する方法です。情報量が多いときでも、頭文字だけを覚えておけば芋づる式に思い出せるため、リストや順番の暗記にとても有効です。

たとえばアメリカの五大湖を覚える場合、湖の頭文字をつなげて「HOMES」と覚えます。HOMESという言葉さえ覚えていれば「Hはなんだっけ、Huron湖だ!」と、頭文字が思い出すフックになってくれるのです。

もちろん、日本語にも頭文字法はあります。「水金地火木土天海」という頭文字法を使って惑星の並びを覚えた人も多いでしょう。じつは、頭文字をつなげて覚えやすい言葉を作る事例は世の中に数多くあります(やはり英語が多いです)。

Google・Apple・Facebook・Amazonの頭文字を取った「GAFA(ガーファ)」は有名ですよね。誰もが知っている気象庁のアメダス(AMeDAS) は、Automated Meteorological Data Acquisition Systemの頭文字を取ってわかりやすい言葉に置き換えたものです。

こういった、頭文字をつなげてわかりやすい言葉に置き換える手法は、私たちの身近な情報についても十分応用できます。語感やリズムを意識しながら、わかりやすい言葉に置き換えてみてください。

音読トレーニングで記憶の定着率を高める

文章や知識を覚えるときは、黙読よりも「音読」を取り入れる方が記憶に残りやすくなります。声に出して読むことで、視覚・聴覚・発声という複数の感覚が同時に刺激され、脳の広い領域が活性化するためです。

とくに受験や資格試験対策のように、覚える情報が大量にある場合、複数の感覚を使って記憶に刷り込んでいかないと長期的な記憶はなかなかむずかしいでしょう。

たとえば、重要な部分を声に出して読むだけでなく、音読を録音してスキマ時間に聴き込む。重要な部分を読み上げながらノートにまとめるといったさらなる工夫も非常に有効です。

また音読をうまく活用すれば、テキストや問題集を見られない通勤中や家事中でも、効率よく復習ができます。十分な学習時間が取れない忙しい社会人は、ぜひ音読を取り入れてください。

◆音読の効能については、コチラの記事でもお読みいただけます

毎日できる「ジャーナリング」で思い出す習慣を作る

記憶力アップには、日々の思い出す習慣が非常に重要な役割を担っています。オススメは、断然ジャーナリングです。ジャーナリングとは、考えたことや感じたことを自由に書き出す習慣のことです。

思考や感情を文字にするには、頭のなかをしっかりと振り返り整理する必要があります。そのプロセスが、「思い出す力」のトレーニングとして役立ってくれるのです。

もちろん、日記のように、その日の出来事を書いても構いません。「今日なにを食べたか」「午前中に会った人は誰だったか」など、過去をこまかく振り返ることで記憶が刺激を受けます。

ジャーナリングにせよ日記にせよ、内容の正確さよりも、「思い出そうとする行為」「深く考える行為」自体に意味があります。毎日続ければ、記憶や思考がクリアになり、忘れにくい脳の土台が育っていくでしょう。毎日10分でもよいので、ぜひジャーナリングの習慣化を目指してください。

◆ジャーナリングについては、コチラの記事でもお読みいただけます

指先を使った「作業系脳トレ」で脳を刺激する

ここまでは、頭を使うトレーニング法を紹介してきました。しかし、記憶力改善には、指先を使う「作業系脳トレ」も非常にオススメです。手や指を動かす作業は脳の広範囲(とくに前頭葉や海馬)を刺激してくれるため、記憶力の向上に有益だといわれています。

たとえば、折り紙や編み物、料理、模型づくりといったこまかな作業は、集中力と同時に記憶の働きも必要とします。なにをするか、どうやったらいいのか、記憶から必要な情報を引っ張り出さないといけませんので。

さらに、手にはこまかい神経が集中しており、手作業により脳が適度な刺激を受けます。高齢者向けのリハビリで「手を動かす活動」が重視されているのも、そういった効果が実証されているからこそ。

テレビを見ながらの単純作業でも構いません。とにかく手を使う時間を意識して増やすことが、脳を刺激し記憶力を底上げする鍵になります。

記憶力アップを支える日常習慣

脳の働きは、睡眠や食事、運動といった基本的な生活リズムと深く関わっています。ここでは、無理なく続けられて、しかも記憶力アップにつながる日常習慣を4つ厳選してご紹介します。

7〜8時間の質の高い睡眠をとる

記憶力を高めるうえで、7〜8時間の質の高い睡眠は欠かせません。記憶に関係する「海馬」が、睡眠中にその日の情報を整理し、長期記憶として保存する情報を選別しているからです。

たとえば、夜更かしが続いて睡眠時間が短かった翌日に、うまく頭が働かなかった経験はありませんか?もちろん、肉体的に脳が疲れているのもありますが、睡眠不足で記憶の整理整頓が十分にできなかったのも大きな理由です。

スッキリした脳で最高のパフォーマンスを発揮するためにも、毎日7〜8時間の睡眠を確保してください。どれだけ忙しくても、最低6時間の睡眠は厳守したいところ。

また、睡眠時間だけでなく、睡眠の質も重要です。以下のようなひと工夫で睡眠の質は劇的に向上します。

- 就寝前のスマホ使用を控える

- 就寝前の飲酒・喫煙を控える

- 入浴で体温を上げてから寝る

- 室内の温度や明かりに適切に管理する

- できるだけ同じ時間に寝る

記憶力の土台をしっかり整えるには、まず眠りの時間と質の見直しから始めましょう。

◆睡眠の質を高める方法については、コチラの記事でもお読みいただけます

バランスの取れた食事で脳に栄養を届ける

食事は、人間の生活を成立させるための土台となる、非常に重要な役割を担っています。食べたもので人間はできていますから、当然食事の質や量が脳にも大きな影響を与えます。

脳は体のなかでもとくにエネルギーを多く消費する器官です。体重の2 %しかない脳が、全身で使うエネルギーの約20%も消費しています。それくらい脳は、重要な役割を果たしているわけです。

したがって、栄養バランスの乱れは、そのまま脳機能の低下につながってしまいます。とくに記憶力の維持には、DHAやEPAなどの良質な脂肪酸、ビタミンB群、鉄分、ポリフェノールといった微量栄養素が欠かせません。

微量栄養素が多量に含まれる、たとえば、青魚やナッツ類、緑黄色野菜を意識的に取り入れていきましょう。また、三大栄養素(たんぱく質・脂質・炭水化物)の割合も非常に重要です。

三大栄養素のバランスについては、別記事で詳しく紹介しています。そちらをぜひ参考にしてください。

◆三大栄養素のバランスについては、コチラの記事でもお読みいただけます

有酸素運動で脳の血流を促進する

今回紹介した記憶力のトレーニングと並行して、ぜひ有酸素運動にも取り組んでください。有酸素運動には、脳への血流を促進し、酸素と栄養をしっかり届ける働きがあるからです。酸素と栄養をたっぷり受け取った脳は活発的になり、記憶力も改善されます。

そういった事実を裏付けるデータとして、有酸素運動(主にウォーキング)により、記憶をつかさどる「海馬」の面積が2%ほど増大し、記憶テストの成績もアップしたという報告※もあります。

記憶力改善が目的なら、ハードな運動は必要ありません。週に3〜4回、30分ほどのウォーキングを続けるだけでも、記憶力や注意力の向上が期待できます。

できれば、日光浴のできる朝の時間帯に歩ければベストです。太陽の光によりセロトニンの分泌が促進され、体内時計のリセット効果も期待できます。

※参考: Exercise training increases size of hippocampus and improves memory | PNAS

◆朝散歩のメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます

瞑想や深呼吸で集中力をリセット

集中力が乱れていると、どれだけ記憶力を鍛えても効果は半減してしまいます。そういったときにオススメなのが、瞑想や深呼吸です。脳は常に大量の情報やストレスにさらされており、疲労がたまると注意力や記憶力が鈍ってしまいます。

そこで数分間だけでもいいので、目を閉じて瞑想をすると、脳の興奮が落ち着き、再び集中しやすい状態に切り替わります。

また、メンタルが乱れていると、どうしても呼吸が浅くなってしまうものです。逆を言えば、深い呼吸ができれば、乱れたメンタルや集中力は回復できるということになります。

呼吸法は数多くありますが、4・4・8呼吸法などは非常にオススメです。やることはシンプルで、「4秒吸って、4秒止めて、8秒吐く」というサイクルを繰り返すだけ。

言葉にするとたったこれだけの動作ですが、その効果は非常に高く、本当にオススメできます。瞑想も呼吸法も特別な道具は必要なく、いつでもどこでもすぐにできるのが魅力です。脳の疲れを感じたら、まずは瞑想と呼吸法を試してみてください。

◆マインドフルネス瞑想のやり方については、コチラの記事でお読みいただけます

◆4・4・8呼吸法については、コチラの記事でもお読みいただけます

記憶力アップに役立つアプリ・ツール

記憶力を鍛えたいと思っても、なかなか続かない……そんな人には、アプリやツールの活用がオススメです。スマートフォンやタブレットを使えば、スキマ時間を使って手軽に脳を刺激できます。

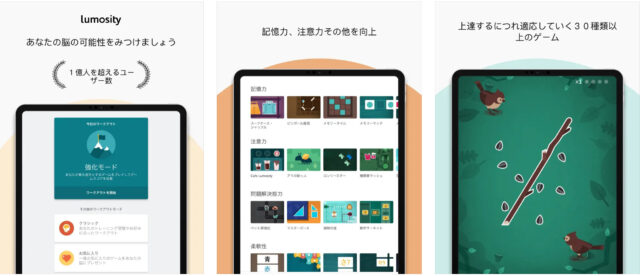

記憶力強化アプリ「Lumosity」

※画像引用: 「Lumosity: 毎日の脳トレゲーム」をApp Storeで

記憶力を鍛えるなら、まず試してみたいのが脳トレアプリ「Lumosity(ルモシティ)」です。脳科学にもとづいたゲーム形式のトレーニングを楽しみながら続けられるのが特徴で、世界中で1億人以上のユーザーに利用されています。

記憶力・注意力・柔軟性など、利用できるトレーニングは30以上。記憶力だけでも5つの異なるトレーニングが利用でき、飽きずに楽しく記憶力を強化できます。

たとえば、黒板チャレンジという記憶力トレーニングでは、ふたつの計算式を見て、大きいほうを答えます(同じ場合は同じと回答)。最初の式の答えを記憶しておいて、次の式と比較しなければならず、計算の難易度が上がってくると、記憶の保持がむずかしくなってくるのがポイントです。

記憶力だけでなく、幅広く認知機能を鍛えたいなら、Lumosityはオススメです。

◆Lumosityについては、コチラの記事でもお読みいただけます

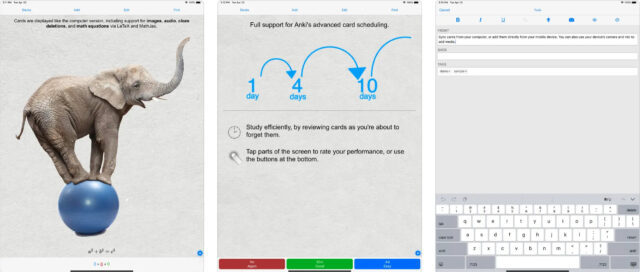

単語や用語の暗記に最適な「Anki」

※参考: 「AnkiMobile Flashcards」をApp Storeで

語学学習や資格試験のために単語や用語を覚えたい人には、「Anki(アンキ)」という暗記特化型アプリが最適です。Ankiは忘却曲線の理論にもとづき、記憶が薄れそうなタイミングで自動的に復習を促してくれるのが最大の特長。

このAIによる最適な出題パターンにより、ただ無作為に覚えるより、効率よく記憶を定着できるのです。たとえば、英単語を登録しておけば、覚えているものは出題間隔が広がり、苦手な単語は頻繁に表示されるなど、自分の記憶状況に合わせて出題が最適化されます。

さらに、フラッシュカードに音声や画像を組み込めるのも大きな魅力です。単語のイメージ化と音声とのサンドイッチ効果で、文字だけの暗記と比較して、格段に定着率が上がります。なお、基本的に利用は無料です。ただし、iOS版だけは4000円かかりますので注意してください。

情報の整理に「GoodNotes」

※参考: 「Goodnotes 6: PDF注釈、手書きノート」をApp Storeで

覚えたい情報を自分なりに整理して残す作業が、記憶力の向上には欠かせません。その際に役立つのが、デジタルノートアプリ「GoodNotes(グッドノーツ)」です。

GoodNotesは、直感的な操作で図や色を使った視覚的整理をできるのが特徴。文字や図のサイズ変更、修正、ページの入れ替えもスムーズで、紙のノートではむずかしい編集作業が自由自在におこなえます。

さらに、ページ間のリンク作成や検索機能を使えば、過去のメモも素早く見返すことが可能です。受験生であれば、大量の参考書やノートを1台のタブレットに集約できるので、学習効率が大幅にアップします。

アナログとデジタルのよさを兼ね備えた便利ツールとして、GoodNotesを日々の学習や記憶整理にどんどん活用していきましょう。

まとめ

記憶力は年齢や才能だけで決まるものではありません。高齢になっても、日々のトレーニングや生活習慣の工夫によって十分に改善が可能です。

今回紹介した方法は、どれも特別な準備がいらず、今日からすぐに実践できるものばかり。無理なく続けられる方法から少しずつ取り入れて、記憶力アップを目指していきましょう。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読