記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

子どもの読解力が思うように伸びない……そう感じている保護者は少なくありません。近年はスマホや動画の影響で、文章を深く読み取る機会が減り、「読めるけれど理解できない」子どもが増えています。

しかし読解力は、生まれつきの才能ではなく、家庭での関わり方や日々の習慣によって大きく変わる能力です。この記事では、家庭でできる読解力アップの実践方法をわかりやすく紹介します。

今回紹介するのは、「多読」や「要約ノート」といった基本トレーニングに加え、親子ディスカッションや会話の工夫など、今日から始められる方法ばかりです。読解力不足に悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

読解力を鍛える前に知っておきたい読解力不足の原因とは

読解力アップの方法を紹介する前に、まずは子どもの読解力がどのような状況にあるのか、わかりやすく解説していきます。

日本の子どもの読解力は年々低下している

参考:文部科学省「OECD 生徒の学習到達度調査2018年調査(PISA2018)のポイント」

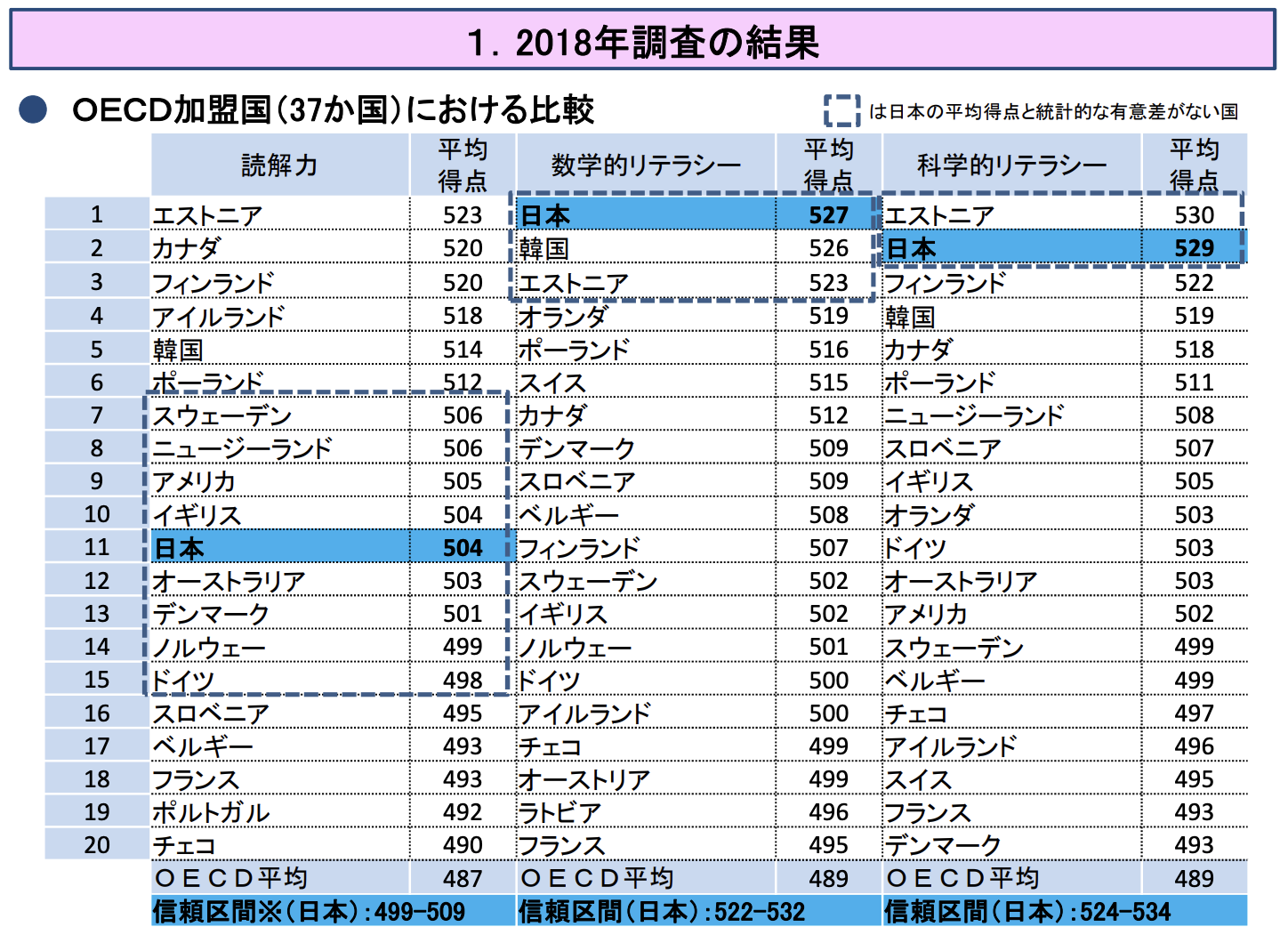

なにをおいてもまずは、日本人の読解力が低下している現状をしっかりと確認しましょう。経済協力開発機構 (OECD)では3年に1度、15歳の男女を対象に「学習到達度調査(PISA)をおこなっています。

PISAで調査する項目は、読解力・数学的リテラシー・科学的リテラシーの3項目。2018年におこなわれた最新の調査では、この3項目のうち「読解力」だけがランクを大きく落としてしまいました。

2012年にOECD加盟国中4位だった読解力は、2015年「8位」・2018年「11位」と、ついにトップ10から陥落してしまいます。

とはいえ、じつは読解力の試験のなかでも、「理解力」では依然高い点数を維持しているのです。今回点数を下げたのは、「情報を探し出す力」と「評価して熟考する力」のふたつです。

また同時に、根拠を提示して自分の考えを的確にまとめる力も苦手という結果が出ています。

もっとも、普段使い慣れていないデジタル機器での試験だったため、ランクが下がったという経緯も見逃せません。今回の試験で、日本の教育現場へのデジタル導入の遅れが浮き彫りになりました。

いずれにしても、書き手に「根拠を提示して自分の考えを的確にまとめる力」が足りず、読み手に「評価して熟考する力」がなければ、誤解を生みトラブルが増加するのも当たり前です。今の日本には、早急な読解力の改善が必要なのは間違いありません。

SNSや動画中心の生活で文章を読む機会が減っている

メリットの項目でも触れたように、近年友人や知人との連絡は、LINEなどSNSを利用する人が増えてきました。 また社会人の業務連絡にかんしても、電話やメールではなく、SNSでサッと済ませてしまう方が合理的だと主張する人も増えています。

しかしSNSは、手軽にコミュニケーションが取れる反面、読解力がないとトラブルが起きやすいコミュニケーションツールです。

SNSの情報は、「流し読み」が基本になります。じっくり読むというよりは、必要な箇所にサッと目を通すだけ。そのため、長文は好まれず、どうしても短文にならざるを得ません。つまり現在のコミュニケーションに使われる文章の多くは、そもそも伝えるべき内容が薄く、言葉足らずなわけです。

それでも言葉に込められた相手の気持ちを推し量る読解力があれば、大きなトラブルにはなりません。しかし前述の通り、いかんせん読解力が低下しています。

2015年の総務省調査※によると、SNSでトラブルにあった人は全体で15.6%。この数字をみるとそれほど多くないように感じますが、これが20代以下になると、約3人に1人がトラブルに巻き込まれているそうです。

トラブルの内容としては、「自分は軽い冗談のつもりで書き込んだが、他人を傷つけてしまった(誤解)」、「自分の発言が自分の意図とは異なる意味で他人に受け取られてしまった(曲解)」などが挙げられていました。

現在の流れをみる限り、SNSでのコミュニケーションは、もはや避けられないと考えておくべきです。であれば、しっかりとコミュニケーションが取れる程度の読解力を、早急に身につける必要があるでしょう。

※参考:総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人々の意識 に関する調査研究」

「話す・聞く・考える」経験不足が理解力の低下を招く

前述のとおり、私たちのコミュニケーションは、SNSなどを使った文字によるものへ大きくシフトしました。つまり、人と直接顔を合わせてじっくりと会話をする時間が、以前よりも大幅に減っているわけです。

そのため、普段なら決していわないようなキツイ言葉や、激しい表現を使う人が増えました。直接相手の反応がみえないから、自分の言葉で相手がどう感じるのかを想像できないんでしょうね。

こういった状況は、家族の関係性が変化したことで、さらに悪い方向へ進んでいるように感じます。昔は食事中や居間でくつろぐ時間に、家族といろいろ話ができました。今日のできごとや自分の考えを両親や兄弟に話すことで、自然と他人の反応を学べたのです。

ところが今や、家族が一緒にいても、各自がスマホで好きなことをしています。これでは、相手の気持ちを汲み取ることなど、できるわけがありません。(スマホについては親世代にも問題はありますね)

スマホによる便利な生活は手放せないとしても、私たちはもう少し対面でのコミュニケーションを増やすべきではないでしょうか。

情報を正しく読み解くトレーニングが家庭でできていない

ほとんどの人は、情報(文章や会話)の正当性や信頼性を確認する訓練を受けていません。漢字の読み方や文章の構成は学校で習っても、内容が正しいかどうかチェックする方法を教えてもらっていないのです。だから前述のとおり、「情報を探し出す力」「評価して熟考する力」が、大きく低下してしまったのでしょう。

今やネットを調べれば、知りたいことの答えがすぐにみつかる時代です。しかし、ネットの記事にはソースが曖昧なものも多いし、そもそも間違っている情報もたくさんあります。

書き手の主義主張が強く反映されるという意味では、本も危ないですね。きちんと出版されているからといって、内容が正しいとは限りません。事実と主観(意見)は、まったく異なるものです。

本は売れるために、どうしてもインパクトのある主張が強調される傾向にあります。エビデンスとして提示されたデータも、見せ方次第でプラスマイナスどちらにも誘導が可能です。だから、事実と主観をみわける力がないと、簡単に事実と主観を混同してしまいます。

子どもの読解力を伸ばすとどのようなメリットがあるのか?

子どもの読解力を伸ばすと実際どのようなメリットがあるのか、やはり気になりますよね。今回は、とくに大きなメリットを4つピックアップして解説していきます。

国語だけでなくすべての教科の成績が伸びる

読解力がある子は、結果的にすべての教科の成績が伸びやすいといわれています。なぜなら、どの教科でも「問題を正しく読み取る力」が土台になっているからです。

たとえば算数の文章題では、いくら計算が得意でも、問題文の意味を読み違えると正解にはたどり着けません。理科や社会でも、教科書の説明を読み取る力があるかどうかで解答までのスピードがまったく変わってきます。

ある中学生は、国語の成績がよくなってきた頃から他教科も軒並み点数が上がり、本人も「読む力がついたからだと思う」と話していました。

読解力は国語だけに限定されるものではなく、あらゆる学びの基本です。なので、早い段階から読解力を鍛えておけば、勉強全体の底上げが可能になります。

入試やテストで得点力が大きく変わる

読解力があると、テストや入試で解答スピードが速くなり、ライバルに大きな差をつけることが可能になります。問題文を読み取るのに時間がかからず、すぐに設問の意図を理解できるので、解答までの時間を大幅に短縮できるからです。

長文読解や文章題の理解に時間がかかる人は、焦ってミスをしがちだし、最後の問題までたどり着けないことも少なくありません。

一方で読解力が高い子は、問題のポイントを素早く見抜けるため、余った時間を見直しや自信のない問題の検討に使えます。

実際、速読を習いにくる受験生に質問してみると、「読解力を意識して鍛えたら、時間に余裕ができて見直しができるようになった」といった回答が多数返ってきました。

テストでよい点を取るには、正確さだけでなくスピードも重要です。読解力は、その両方を支えるベースとなってくれます。

情報を自分で整理・選択できる力が身につく

正しい情報を選び取る力は、読解力を高めることで自然と身についてきます。私たちは毎日、SNSやネット、テレビなどから膨大な情報を受け取っています。そのなかには、役に立つ情報もあれば、間違っていたり、極端だったりする内容も少なくありません。

読解力がある子は、「これは本当かな?」「この人はどういう立場で言っているんだろう?」といった批判的視点をもって情報を選びます。ところが読解力が不足している子は、そのまま内容を疑うことなく、フェイクニュースや偏向報道にコロッと騙されてしまうのです。

もちろん、いくら読解力があっても、裏を取る習慣がないと騙されてしまうことは十分あり得ます。しかし、読解力がある人は、わずかな文章のほころびや論理の飛躍から、なんとなく情報の怪しさを見抜いてしまいます。

あふれる情報に流されず、自分に必要なものを見極める力は、これからの時代に欠かせない能力です。大きなトラブルに巻き込まれないように、しっかりと読解力を鍛えていきましょう。

自分の考えを伝える表現力・コミュニケーション力が高まる

読解力があると、他人とのコミュニケーションを取るのがうまくなります。なぜなら、表面上の意味だけでなく、「どういう気持ちで言っているのか」「本当はなにを伝えたいのか」といった言葉の背景まで考えられるからです。

たとえば、友だちが「別に怒ってないよ」と言っていたとしても、本当は怒っているかもしれません。表情や声のトーンから「あれっ……もしかして少し怒っているかも」と気づける子は、相手に配慮した返しができます。

ある小学生は、読書を通じて登場人物の気持ちを考えるクセがつき、友だちの話をよく聞いて気持ちをくみ取れるようになりました。その結果、以前よりも明らかに人間関係のトラブルが減ったそうです。

人の気持ちを理解する力も、じつは読解力の一部です。言葉の表面だけでなく、その奥にある思いまで読み取れるようになると、人間関係はぐっとスムーズになります。

家庭でできる!読解力を鍛える7つの方法

読解力を鍛える方法はいくつもありますが、今回はとくに有効な7つの方法をご紹介します。どれもご家庭ですぐに取り組めるものばかりです。気になるものからひとつずつじっくりと取り組んでください。

◆子どもの読解力アップの方法については、コチラの記事でもお読みいただけます

1.多読で語彙力と文章感覚を育てる

できるだけ多くの文章に触れることが、読解力を伸ばす近道です。たくさんの本を読むうちに自然と語彙が増え、文章のリズムや構成のパターンが身についていきます。

新しい言葉や表現をただ辞書で調べても、なかなかイメージしにくいものです。ところが大量の本を読み、文脈のなかでどのように使われるのかがわかってくると、使い方に迷うこともなくなります。

たとえば「穏やか」「平穏」「安らぎ」といった似た意味を持つ言葉も、使われる文脈によって微妙に印象が変わってくるものです。多読を通してこうした“言葉の使い分け”を感じ取れるようになると、自然と文章の意図を読み取る力が養われます。

もちろん、最初は内容を完璧に理解しようとしなくても大丈夫です。まずは理解度よりも読む量を意識し、さまざまな表現に触れる時間を増やしていきましょう。そうやって得た語彙や文章感覚が、読解力の基礎づくりにつながります。

◆速読と語彙力については、コチラの記事でお読みいただけます

2.要点をまとめる「要約ノート」で論理的思考を磨く

本を読んだあと、内容を整理して「要約ノート」にまとめる習慣をつけると、論理的に考える力が驚くほど伸びます。要約とは、単に文章を短くすることではなく、作者の主張や根拠を理解して、自分の言葉で再構築する作業です。

まずは章ごとに「一番伝えたかったポイント」を2〜3行にまとめて書き出してみましょう。さらに印象に残った文章や心に響いたフレーズをメモし、その理由を自分なりに考えてみると、本の内容を自分事として捉えるよい訓練になります。

もちろん、最初は思うようにいかないでしょう。それでも要約ノートを積み重ねるうちに、「どこが重要で、どこが補足なのか」を判断する目が育ちます。書くことで考えが整理され、結果的に文章全体を俯瞰して理解する力が強くなっていくのです。

読解力に自信がない人ほど、ぜひ要約ノートに取り組んでみてください。

3.思ったことを書く「日記・感想文習慣」で考える力を強化

読んで終わりにせず、「自分の感じたこと」を書き出す習慣をつけると、思考力と読解力が一緒に鍛えられます。頭のなかでぼんやり考えていることを具体的な言葉として書き出すと、考えが整理され、より深い理解につながるからです。

文章を書くことに慣れていないなら、まずはごく短い日記や感想文を書いてみるのをオススメします。「今日読んだ話で一番印象に残った場面」や「もし自分だったらどうするか」など、思いつくまま書き出してみましょう。

書き出すのは、本当にごく短い文章で構いません。最初は箇条書きでもOKです。書くこと自体を目的にするのではなく、「読んだ内容に対して自分がどう感じているか」にフォーカスしてください。

この習慣を続けていくと、書き手の意図や感情の流れをつかみやすくなり、読んだ内容を的確にまとめる力が自然と育ちます。

4.正誤を見抜く「親子ディスカッション」で批判的思考を鍛える

本質的な読解力を伸ばすには、書かれていることをそのまま受け入れるのではなく、「本当にそうだろうか?」と自分で考える意識が大切です。こういった思考を批判的思考(クリティカルシンキング)といいます。

批判的思考を身につけるのにオススメなのが、家庭での親子ディスカッションです。たとえばニュース記事や物語を読んだあとに、「筆者はなぜこう言ったのかな?」「違う考え方もあるかもね」と意見を交わしてみましょう。

ディスカッションでは、正しい答えを出すことよりも、考えを言葉にする過程が重要です。子どもは感じたことや疑問に思ったことを話すうちに、論理的に考える力を磨いていきます。

さらに、親の意見を聞くことで、「世の中には自分とは違う価値観や視点がある」ということに気づくきっかけが生まれます。こうしたやり取りを繰り返す過程において、子どもは情報を鵜呑みにせず、内容の正誤や信頼性を少しずつ自分で判断できるようになっていくのです。

◆クリティカル・シンキングについては、コチラの記事でもお読みいただけます

5. 文脈と意図を読み取る「丁寧読み」で行間をつかむ

文章を深く理解するためには、じっくり読み込む「丁寧読み」が不可欠です。最近は、SNSやネット検索の影響で、必要なところだけを拾い読みする「飛ばし読み」が当たり前になっています。

もちろん、時間の節約という点では非常に有効です。しかし、内容をしっかり理解したいのに飛ばし読みのクセがついていると、どうしても理解が浅くなってしまいます。

ある生徒は国語の長文問題で、設問のヒントを見つけようとして、どんどん飛ばし読みをしていました。ですが、話の流れがつかめず、かえって時間がかかることも多かったそうです。

そこで全文を丁寧に読み直すようにしたところ、設問の意図がクリアに見えて正答率がぐんと上がったと言います。これはあくまでも一例に過ぎませんが、文と文のつながり、書き手の意図、そして行間にあるヒントに気づくには、やはりある程度じっくり読む習慣が欠かせません。

読解力を育てたいなら、まずは丁寧読みを軸にして、しっかりと内容を把握するように意識してみてください。

6.集中力と記憶力を高める「読解系脳トレ」を取り入れる

文章を正確に理解するためには、集中力と記憶力の両方が欠かせません。どちらかが欠けると、読んだ内容をすぐに忘れたり、途中で注意がそれて流れを見失ってしまったりします。集中力や記憶力の改善にオススメなのが、脳を刺激して“読む力の土台”を整えるいわゆる「脳トレ」です。

たとえば、短い文章を一度だけ読んで内容を再現する練習や、バラバラの文を正しい順に並べるゲームは、記憶力と理解力を同時に鍛えられます。クロスワードや間違い探しなども、注意力を保ちながら情報を整理するよいトレーニングになってくれるでしょう。

また、軽いストレッチやウォーキングも脳の血流を促進してくれるので、集中力アップに効果的です。ただ黙々と本を読むのではなく、遊び感覚の脳トレを上手に組み合わせて、子どもの集中力と記憶力をレベルアップしていきましょう。

◆認知機能別オススメの脳トレについては、コチラの記事でお読みいただけます

7.毎日の会話を使って「質問力・説明力」を伸ばす

読解力は、読む力だけでなく「質問力」と「説明力」によっても支えられています。質問することで理解が深まり、説明することで思考が整理されるからです。日常会話のなかでも、ちょっとした工夫で質問力と説明力を育てられます。

たとえば、子どもが学校の出来事を話しているとき、「それはどうしてそうなったの?」「どんな気持ちだった?」と問いかけてみましょう。子どもは質問に答えるために、情報を整理し、自分の言葉で説明する練習ができます。

また、親が話を聞く際に「じゃあつまり、こういうことなんだね」と話を要約してあげると、子どもが説明の正確さを確認するよい機会にもなります。もちろん、一方的に質問するだけでなく、子どもが気軽に質問できる雰囲気づくりにも気を配ってあげてください。

家庭内の何気ない会話のなかで、質問と説明の機会をうまく導いてあげれば、子どもの質問力と説明力は大きく向上するでしょう。

家庭で意識したい読解力アップのポイント

読解力は特別な勉強法だけでなく、家庭での取り組みによっても大きく変わってきます。ここでは、子どもの読解力アップに役立つ、家庭におけるサポートのポイントを3つ紹介します。

年齢や学年に合った本・教材を選ぶ

読解力を効果的に伸ばすには、子どもの年齢や発達段階に合った本や教材を選ぶことが大切です。内容がむずかしすぎると理解が追いつかず、逆に簡単すぎるとすぐに飽きてしまいます。子どもが「ちょっと頑張れば読める」程度のレベルを選ぶのが長続きのポイントです。

まだ語彙力や理解力が不足している低学年のうちは、自動車や動物など、自分の好きなことに関する本を自由に読ませてあげてください。この年代は、まず文字を読むことに慣れ親しむのが最優先です。

4年生以上になると、少し長めの文章や説明の多い文章でもきちんと理解できるようになってきます。ヤングアダルトやライトノベル、ノンフィクションなど、自分の好みに合わせて自由に選ばせてあげましょう。

また、高学年になると、中学受験に取り組む人も出てくるかもしれません。実益も兼ねて、受験勉強向けのオススメ本リストなどを参考に読む本を選ぶのもいいでしょう。読売KODOMO新聞のような子ども向け新聞を読み、時事ネタに触れておくのもオススメです。

「正解探し」ではなく「考えを言葉にする時間」を重視する

家庭で読解力を育てるときに大切なのは、「正しい答えを出すこと」ではなく、「自分の考えを言葉にすること」です。正解を当てることに意識が向きすぎると、子どもは思考よりも結果を優先してしまい、本当の意味での読解力から大きくズレてしまいます。

「毎日の会話を使って「質問力・説明力」を伸ばす」でもお伝えしたように、読書後「この登場人物の気持ちはどうだったと思う?」「あなたならどうする?」と問いかけてみましょう。

もちろん、正しい答えを導く必要はありません。親が正解へ導くようなことはせず、子どもが自分の感じたことを自由に話せるようにサポートしてあげてください。

自分の意見を親が否定せずに受け止めてくれる。その安心感があるからこそ、子どもは、読んだ内容を自分なりの言葉でしっかりと表現できるようになっていくのです。

できたことを褒めて“読むことが好き”な気持ちを育てる

子どもが文章を読むことを好きになるかどうかは、親の接し方によって大きく左右されます。感情の制御が未熟な子どものうちは、嫌なことに集中して取り組むことがなかなかできないものです。一方、好きなことであれば夢中になるのが、この世代の特徴といえます。

子どもの読解力を伸ばしてあげたいなら、子どもが文章を読むことを好きになるようにサポートしてあげてください。そのためには、内容の理解度よりも「取り組む姿勢」や「少しでもできたこと」に対して褒めてあげることが何より効果的です。

たとえば「昨日より長く読めたね」「登場人物の気持ちをよく考えていたね」といった小さな成長を言葉で伝えるだけで、子どもの自己肯定感はぐっと高まります。こうした何気ない親の一言が、「もっと読みたい」「次はこれを読んでみよう」という意欲につながるのです。

読解力を伸ばすのに役立つ本紹介

読解力をアップさせるには、読解力に関する本を読み、知識を深めることも重要です。今回は、読解力についての書籍を3冊ご紹介します。気になる本があれば、ぜひ手にとってみてください。

「12歳までに知っておきたい読解力図鑑」齋藤孝著

最初に紹介するのは、テレビや書籍で有名な明治大学教授「齋藤孝」さんの読解力本になります。「12歳までに知っておきたい読解力図鑑」は、子どもが日常のあらゆるシーンで「本当に大切なこと」を読み取る力を育むのにぴったりな一冊です。

文章やイラストが豊富で、会話、ニュースなど多彩な題材を使い「読み解く力」を段階的に身につけられる構成になっています。

本書は以下5つのステップで構成されています。

- STEP1「文学や詩を読み解く」

- STEP2「文脈から意味を組み立てる」

- STEP3「要約力」

- STEP4「会話から相手の本音を読み取る」

- STEP5「ニュースなどから情報を正しく読み取る」

読書だけでなく、会話における読解力についてのトレーニングが用意されているのも嬉しいポイントです。こういった対人関係のトレーニングを積んでおけば、実生活での無用なトラブルを回避できる可能性が高くなります。

読解力アップの入門書として、最初に読んでみることをオススメします。

「14歳からの読解力教室」犬塚美輪著

2冊目は東京大学で准教授をされている犬塚美輪さんの本になります。

犬塚さんもさきほどの齋藤孝さんと同じく、教育分野のプロフェッショナルです。教育のプロの視点から、子どもに向けて読解力をわかりやすく解説してくれています。

中学生キャラクターとの対話形式にして、イラストや図を多用しているので、それこそ読解力に悩みがある人でもサクサクと読めるでしょう。

個人的には「読解力を向上させる6つの方略」が、とても役に立ちました。

- 「これ・あれ」などの不明瞭な表現をわかりやすく言い直してみる

- 大事そうなところをみつける

- 文章の構造や接続詞などに注意して読む

など、読んでみると、なるほどと納得することばかり。当たり前の読書を、当たり前のようにできる方法が知りたい人は必見です。

「新しい文章力の教室」唐木元著

最後に紹介する本は、これまで紹介した2冊とは違い、よい文章を書くための本です。

月間6,370万PVを誇る超人気webメディア「ナタリー」の元編集長「唐木元」さんが、読者に完読してもらえる文章の書き方について詳しく解説してくれています。

書く力と読解力は一見関係ないように思えますが、よく考えてみればわかりやすい文章が書ける人は、文章を読解するポイントも同時に知っているわけです。

文章の構成から、読点のつけ方・漢字とひらがなのバランスまで、理解しやすい文章のポイントが満載です。相手に最後まできちんと読んでもらえる文章のコツを知りたい人は、ぜひ読んでみてください。

◆読書術についてはコチラの記事もどうぞ

まとめ

読解力は特別な才能ではなく、家庭での小さな習慣から少しずつ育っていく力です。親子で一緒に本を読んだり、意見を交わしたりする時間を重ねることで、子どもは「読む力」だけでなく「考える力」や「伝える力」も磨かれていきます。

焦らず、できたことを褒めながら、読むことを楽しむ姿勢を大切に育てていきましょう。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読