記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

人間の記憶力は、勉強や仕事のみならず、日常生活全般の根底をなす大切な能力です。しかし、記憶力には個人差があり、「覚えたはずのことをすぐに忘れてしまう」と悩む人も多いのではないでしょうか?

記憶力を高めるためには、まず記憶のしくみを理解し、その特性を活かしながら少しずつトレーニングしていくのがもっとも近道です。

当記事では、人の記憶力のしくみや記憶力を高める習慣、オススメの記憶トレーニング法についてわかりやすく解説していきます。

目次

そもそも「記憶力」とは?しくみを正しく理解しよう

ひと言で記憶といっても、じつはいくつかの種類に分類され、それぞれ役割が異なります。記憶力改善の方法の前に、まずは人の記憶力のしくみをしっかり理解しておきましょう。

記憶の基本プロセス「記銘・保持・想起」とは

記憶力を高めるためには、「記銘」「保持」「想起」という記憶のステップを理解しておくことが大切です。

- 記銘:インプットした情報を覚える

- 保持:情報を覚えたまま維持する

- 想起:記憶した情報を引き出す

記銘は、情報を脳に取り込む最初のステップです。たとえば、はじめて会った人の名前を聞いたら、覚えようとしますよね。これが記銘という状態です。その後、脳は、取り込んだ情報を維持する「保持」の段階に進みます。

しかし、時間の経過とともに情報は脳裏から消え去り、記憶の引き出しに格納された状態へ移行します。もちろん、引き出しにしまわれたからといって、二度と思い出せないわけではありません。普段は忘れていても、なにかきっかけがあれば再び記憶は蘇ります。

ただし、この3つのプロセスのバランスが極端に狂ってしまうと、正常な記憶は困難です。とくに、記銘ができない状態になると、一般的に認知症と診断されます。

高齢になっても記憶力を正常に維持したいなら、これらのステップが正常に働いているうちに、意図的に脳をトレーニングしていく必要があります。

短期記憶と長期記憶の違い

人間の記憶は、大きく「短期記憶」と「長期記憶」に分類されます。短期記憶は、一時的に情報を保持するメモ帳のような存在です。たとえば、買い物中に、「えーっと、あと買うのは牛乳とパンと卵と……」と、買い物リストを思い出している状況をイメージしてください。

せっかく覚えた買い物リストですが、買い物が終わればすぐに忘れてしまいます。短期記憶領域に保持できる情報量は非常に少ないので、脳が重要度の低い情報を整理して、記憶の負担を減らそうとしているからです。

一方、長期記憶は、必要な情報を長期間保存するための保管庫のようなものです。脳が「これは重要だからしっかりと記憶しておこう」と判断した情報だけを、長期記憶として保存します。

長期記憶として記憶するためには、「反復」や「感情との紐づけ」などが有効です。具体的な方法については、のちほど詳しく紹介します。

◆短期記憶と長期記憶の違いについては、コチラの記事でもお読みいただけます

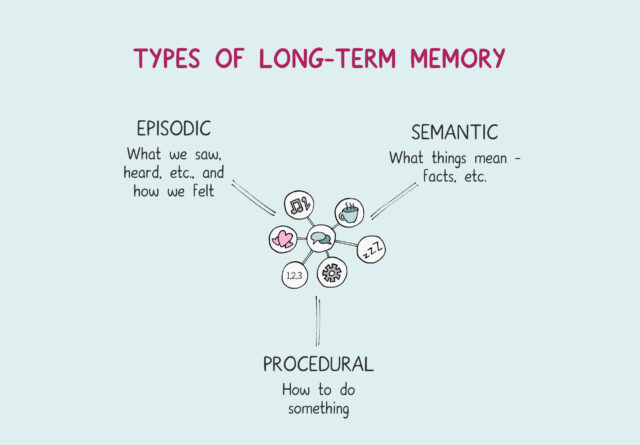

長期記憶の種類:エピソード記憶と意味記憶

一般的に長期記憶と認識されているのは、「陳述的記憶」とよばれる記憶です。陳述的記憶は、さらに「エピソード記憶」と「意味記憶」に分類されます。

エピソード記憶は、個人的な経験に基づく記憶です。たとえば、はじめて旅行した場所や、大切な人との思い出などは、何年経っても鮮明に覚えていますよね。エピソード記憶には、時間や場所、匂い、感情などを伴うことが多く、忘れにくいのが特徴です。

一方、意味記憶とは、学習によって身につけた、いわゆる「知識」を指します。たとえば、私たちが「地球は丸い」という事実を知っているのは、本やテレビなどからその知識をインプットしたからです。

エピソード記憶は「覚えている情報」、意味記憶は「知っている情報」と考えておけば、イメージしやすいかもしれません。受験勉強のように、ある意味強制的に詰め込んだ記憶は、実際に経験したエピソード記憶と比べて、どうしても忘れやすい傾向にあります。

しかし、日常生活のなかで得る知識は、圧倒的に意味記憶が多いです。だから、人の記憶力を高めるには、いかに意味記憶をエピソード記憶に近づけられるかがポイントになってきます。

◆陳述的記憶については、コチラの記事でもお読みいただけます

記憶力を高めるための5つの習慣

高齢になったから、病気になったからといって、必ずしも記憶力が低下するわけではありません。記憶力が正常に機能しているうちに、しっかりと準備しておけば、死ぬまで記憶力を維持することも十分可能です。この章では、記憶力を高めるための習慣について、5つのアイデアをご紹介します。

繰り返し復習する「間隔反復」を取り入れる

記憶の定着には、適切なタイミングの反復が非常に有効です。せっかく覚えても、そのまま放置してしまうと、脳は「使わない情報」と判断して忘れてしまいます。忘れるタイミングには諸説ありますが、一説ではなにもせずに1日経過すると、70%以上を忘れてしまうそうです。

こうした記憶の忘却を防ぐには、復習の回数を増やすのがもっとも有効です。記憶は、よくペンキ塗りに例えられます。最初は塗りムラのある塗装面も、薄く何回も塗り直すうちに、やがてピカピカの塗装面に仕上がります。記憶も、まったく一緒です。

記憶に定着するまで、何回も反復すれば、必ず記憶は定着します。ただし、「短期間に反復を繰り返すより、忘れた頃に反復するほうが効果は高い」というのが、現在の定説です。

学習初期は、知識の定着度が浅いので、当日→数時間後→翌日と比較的短期間で復習をします。そのあとは、1週間→2週間→1か月というように、少しずつ間隔を広げてください。

◆間隔学習(スペースド・リピティション)については、コチラの記事でもお読みいただけます

感情と結びつけて記憶の印象を深める

感情が強く動いたとき、記憶はより鮮明に残ります。たとえば、大切なイベントで感じた喜びや、衝撃的なニュースで感じた重たい気分は、いつまでも記憶に残っているでしょう。

その理由には、感情の影響を受けやすい扁桃体と記憶を管理する海馬の密接な関係があります。感情が高まると扁桃体が活性化し、それに伴い海馬も刺激を受けて記憶が強化されるのです。

こういった脳のしくみをうまく活用できれば、特別なテクニックなどなくても、記憶力の向上が期待できます。

たとえば、よく友達と一緒に勉強している学生を見かけますよね。ひとりで黙々と勉強するより、友達と楽しく勉強したほうが頭に入りやすいと、無意識のうちに理解しているのでしょう。

もちろん、いつも誰かと勉強する必要はありません。勉強中にお気に入りのBGMを流す、香りのよいアロマを使うなどといった工夫で、独力でも気分を高めることは可能です。どういった方法が自分の気持ちを高めてくれるか、ぜひいろいろと試してみてください。

五感を活用して記憶の解像度を上げる

視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚といった、五感をうまく活用できると、記憶の定着度は大きくアップします。五感によって、ただ情報をインプットするより、脳がより多くの刺激を受けるからです。

たとえば、文字だけびっしり書かれた本より、イラストやグラフ、表などをふんだんに盛り込んだ本のほうが断然理解しやすいでしょう。これは、視覚的な情報が、脳の理解度をサポートしてくれているからです。

同様に、聴覚を活用するのも非常に有効です。ただテキストを読むより、声に出して読むほうが、より理解度が進みます。普段文字情報によるインプットが多い人は、移動の時間や作業中に、動画の音声やオーディオブックを聞き流すだけでも、記憶によい影響を与えてくれるはずです。

また、聴覚によるインプットは苦手だけど、書いて覚えるのは得意という人も一定数います。料理本を100回読むより、実際に食材を切ったり焼いたりするほうが、圧倒的に効果的です。頭ではなく、実際の感触から得られる知識は、簡単には忘れません。

視覚と聴覚、聴覚と触覚など、状況に応じて五感をうまく組み合わせていきましょう。

◆五感の活用については、コチラの記事でもお読みいただけます

7〜8時間の良質な睡眠を確保する

記憶力を維持・向上させるためには、睡眠が絶対に欠かせません。睡眠中、私たちの脳は「記憶の整理」をおこなっています。

その際に脳は、不必要な情報を脳から放出し、必要な情報だけを記憶に定着させているのです。睡眠時間が極端に短くなると、「記憶の整理・定着」が十分におこなわれず、記憶力の低下を招きます。

もちろん、ひと晩中記憶の整理をおこなっているわけではありません。記憶の整理がおこなわれるのは、レム睡眠とよばれる、眠りの浅い時間帯だけです。レム睡眠は、ひと晩に4〜5回しか発生せず、睡眠の後半になるほど長くなるという特徴があります。

だから、睡眠時間が短くなると、もっとも長い明け方のレム睡眠を逃してしまうわけです。睡眠中の記憶の整理を十分におこなうためには、最低でも7時間から8時間の睡眠が必要であるといわれています。

睡眠を記憶力を高めるための「投資」と考え、どんなに忙しくても極力睡眠時間を削ることのないよう心がけましょう。

◆睡眠の重要性については、コチラの記事でもお読みいただけます

有酸素運動で脳の血流と神経伝達を促進

記憶力を高めたいなら、軽めの有酸素運動をオススメします。というのも、ウォーキングや軽い体操のような有酸素運動には、脳の血流を増やし、神経伝達物質の分泌を活性化させる働きがあるからです。

たとえば、単語記憶テスト前に20分程度の軽い運動をおこなったグループは、運動をしなかったグループに比べ、8週間後の記憶保持力が高かったという実験データ※1があります。

また、米ピッツバーグ大学が2011年におこなった実験※2では、週に2、3回、40分間ウォーキングを1年間続けた被験者の海馬は2%も増大しました。記憶の中枢ともいうべき海馬の容量が増えたことにより、記憶力テストのスコアも著しく改善されたのです。

ほかにも、運動が脳に好影響を与えるという研究データは、数多く存在します。デスクワーク中心で座っている時間が長い人は、まず週に2回、20分のウォーキングに取り組んでみてはいかがでしょうか。

※2:Moderate exercise such as walking ‘boosts memory power’ – BBC News

◆軽い運動の効能については、コチラの記事でもお読みいただけます

実生活に取り入れたい記憶力アップのテクニック

前述の「記憶力を高めるための5つの習慣」に取り組めば、記憶力は大幅に改善されるはずです。ですが、もっと記憶力改善の方法を知りたいという人のために、この章では実生活に取り入れたい記憶力アップのテクニックを4つご紹介します。

こまめにメモを取って記憶の負担を軽減する

メモをこまめに取る習慣は、記憶力向上に大きく役立ってくれます。人間の脳は、いちどに大量の情報を覚えるようにできていません。短期記憶として一時的に保持できる記憶量は、4〜9桁程度だといわれています。しかも保持できる時間は、30秒から長くても数分です。

それなのに、頭のなかだけで記憶しておこうとするのは、根本的に無理があります。そこで役立ってくれるのが、「メモ」です。

必要な情報をとりあえずメモしておけば、あとからいくらでも確認できます。また、無理に覚えておく必要がないので、その分の脳のリソースを情報の理解に向けられます。

とはいえ、情報を漏れなく書き留めるのは、時間的にも労力的にも非効率です。あくまでも記憶のサポートと割り切り、要点だけをサッとメモするようにしてください。全文メモできなくても、重要なポイントだけ記録できれば、記憶のトリガーとして十分役立ってくれますので。

◆効率のよい1枚メモの書き方については、コチラの記事でお読みいただけます

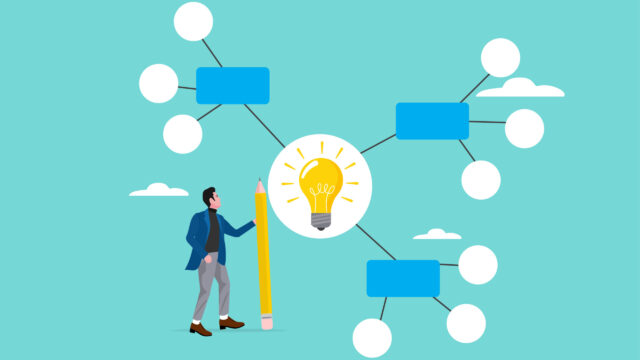

マインドマップで情報のつながりを可視化する

マインドマップは、情報を視覚的に整理し、その関係性を明確にするための効果的なツールです。中心にテーマを書き、その周囲に関連する情報を枝のように広げていく書式なので、情報同士の関係性が一目で理解できます。

頭のなかにある情報は、情報があちこちに散らばっていて、なにが重要でどういう関連性があるのかもわからない状態です。それなのに、頭のなかだけで考えていたら、論理的で建設的な答えを見つけられるわけがありません。

もちろん、先ほど紹介したメモも、思考の可視化に役立ってくれます。ただ、ランダムにメモした内容を見ても、情報同士の関連性がわかりにくいことも多いです。そういう場合は、このマインドマップで、情報の全体像を視覚化していきましょう。

また、マインドマップは単なる整理ツールではなく、新しいアイデアを発想するためのクリエイティブな手段としても有効です。

「なるほど、◯と△を組み合わせればうまくいきそうだな……」と、頭のなかだけで考えていたら決して思いつかないアイデアが、どんどん生まれてくるかもしれませんね。

◆マインドマップの有益性については、コチラの記事でもお読みいただけます

記憶法を使い分ける:ストーリー法・場所法・語呂合わせ

世の中には、数多くの記憶法が存在します。記憶力を高めたいのであれば、記憶法を活用しない手はありません。

もっとも有名な記憶法は、「語呂合わせ」でしょう。「白紙(894年)に戻そう遣唐使」のように、語呂合わせを使って暗記した経験は誰でもいちどはあるはずです。しかし、語呂合わせは、いわゆるダジャレであり、すべてのシチュエーションで使えるわけではありません。

そこでおすすめしたいのが「場所法」です。場所法は、その名前の通り、覚えたい内容をよく知っている場所に紐づけて覚えていく方法です。基本的なやり方は、以下のようになります。

- 覚えたい言葉と同じ数の場所を選ぶ(玄関、トイレ、会社、コンビニなど)

- 場所ごとに言葉を当てはめる(ひとつの場所に対してひとつの言葉)

- 場所と言葉を組み込んだ文章を作成する

たとえば、「タバコ・酒・卵・猫」という言葉を覚える場合、寝室と「タバコ」を結びつけて、「寝室に入ったら、タバコの火でベッドが燃えていた」といったあり得ない情景を想像します。このようなユニークで非日常的なストーリーは記憶に残りやすく、忘れにくいのです。

なお、今回紹介した場所法以外にも、効果的な記憶法はたくさんあります。別記事で詳しく紹介しているので、ぜひいろいろと調べてみてください。

◆場所法については、コチラの記事でもお読みいただけます

◆そのほかの記憶法については、コチラの記事でお読みいただけます

人に教えることで記憶を定着させる

人に教えるというのも、記憶力を高めるよい方法です。インプットした内容をしっかりと理解できなければ、とても人に教えることなどできません。だから、そもそも情報を受け取る心構えがまったく違います。

本を読んだり講義を聽いたりしている間も、「これはどういう意味なのか?」「重要なポイントはどこか?」などと、頭のなかで分析と情報整理をおこなっています。そうやって通常よりも真剣に向き合った情報は、やはり長く深く記憶に残りやすいものです。

もし、人に教えるという縛りがなければ、どうしても情報の受け取り方は甘くなってしまうでしょう。人に教えるというプレッシャーがあるからこそ、通常よりも深くこまかく情報を分析・確認するわけです。

とはいえ、必ずしも本当に人に教える必要はありません。重要なのは、「アウトプット前提でインプットをおこなう」点です。教える相手がそばにいない場合は、独り言でまとめた内容をアウトプットするだけでも十分効果があります。

◆アウトプットの効能については、コチラの記事でもお読みいただけます

オススメの記憶トレーニング法

記憶力を改善したいなら、やはり記憶力を必要とする種類のトレーニングをおこなうのが一番です。今回は、記憶力改善効果が期待できるオススメのトレーニングを5つ紹介します。

クロスワードパズルのような脳トレを習慣化する

記憶力アップに役立つ脳トレといえば、クロスワードパズルをイメージする人も多いのではないでしょうか。クロスワードパズルは、ヒントを基に縦横のマスに言葉を埋めていくパズルです。

ヒントに当てはまる言葉を導き出すために、自然と「記憶の引き出し」を何度も開け閉めすることになります。「うーん、あれはなんだったっけ……」と頭を捻る作業が、記憶力を強く刺激してくれるのです。

実際アメリカの研究※を調べてみると、クロスワードを習慣にしている高齢者は、そうでない人と比べて認知機能の低下が遅い傾向にあるという報告があります。ゲーム感覚で続けやすく、紙でもスマホアプリでも楽しめるクロスワードは、気軽に始められる記憶トレとして非常にオススメです。

◆クロスワードパズルの脳トレ効果については、コチラの記事でもお読みいただけます

◆そのほかオススメの脳トレについては、コチラの記事でお読みいただけます

日記・ジャーナリングで「思い出す力」を鍛える

記憶力の改善方法として、日記やジャーナリングは非常に適しています。なぜなら、頭にある思考を思い出しながら文章にまとめる行為そのものが、「思い出す力(想起)」のトレーニングになるからです。

朝起きて前日の出来事を振り返ったり、夜寝る前に印象に残ったことを箇条書きで整理したりするだけでも、記憶の定着が強くなります。

また、手指は「第二の脳」と呼ばれるくらい、感覚系の神経が集中している場所です。そのため、日記やジャーナリングを手書きで書けば、神経を通じて脳がより刺激を受けて、活性化してくれます。

毎日でなくても構いません。週に数回、自分と向き合う時間を確保することで、記憶力や思考力は着実に向上していくでしょう。なお、起床後すぐにおこなう「モーニングページ」も記憶力の向上にオススメの方法です。詳細は別記事を参照ください。

◆ジャーナリングのメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます

◆モーニングページのメリットについては、コチラの記事でお読みいただけます

Lumosity・PEAKといった記憶トレーニングアプリを活用する

近年AIの進化は目覚ましく、AIによって効率的に記憶力を鍛えられる記憶トレーニングアプリが数多くリリースされています。LumosityやPEAKといった有名アプリの評価は高く、とくにLumosityは、世界中で1億人以上の利用者がいる驚きの人気アプリです。

記憶力を手軽に鍛えたいなら、LumosityやPEAKといった記憶トレーニングアプリを利用しない手はありません。これらのアプリには、記憶・注意・判断・柔軟性など、さまざまな認知機能を総合的に鍛えるゲームが多数収録されています。

幅広く認知機能を向上させたいと考えている人は、こういった総合脳トレアプリをひとつダウンロードしておくと、脳トレを毎回選択する手間が省けて非常に便利です。

また、脳トレゲームは1回数分で完結するものばかりなので、スキマ時間を有効に活用できます。通勤中、お昼休憩、待ち合わせのちょっとした空き時間に、脳トレアプリで上手に記憶力を鍛えていきましょう。

◆鍛えたい分野別オススメの脳トレアプリについては、コチラの記事でお読みいただけます

間違い探しで注意力と記憶力を同時に鍛える

記憶力を鍛える方法として、「間違い探し」は意外と侮れません。というのも、似たような画像を見比べながら違いを見つける作業には、一時的に情報を記憶し、それを基に細かな変化に気づく力が必要だからです。

かりに5つの間違いがあるとすると、通常、非常に難易度の高い間違いが1〜2個混ざっています。この高難易度の間違いを見つけるには、左右どちらかの画像をしっかりと記憶して、こまかく両者をチェックしなければなりません。そのため、短期記憶力が非常に鍛えられます。

ほかにも、間違い探しで素早く正解を見つけるには、観察力や集中力、注意力、忍耐力といったさまざまな認知機能が必要です。こういった認知機能を効率よく鍛えるのに、間違い探しはとても適しています。

無料でできる間違い探しアプリもたくさんリリースされているし、ネットや動画サイトを探せばいくらでも題材が見つかります。ゲーム感覚で気軽に記憶力を磨きたいなら、間違い探しはオススメですよ。

◆間違い探しの効能については、コチラの記事でもお読みいただけます

カタン・将棋のような戦略系ボードゲームで場の流れを読む

楽しみながら記憶力を鍛えたい人には、カタンや将棋などの戦略系ボードゲームもオススメです。戦略系ボードゲームは、相手の手の内を記憶しながら、次の一手を考える力が求められます。そのためには、記憶力や判断力・分析力といった複数の高い能力が必須です。

日本で非常にポピュラーな将棋には、最善とされる決まった手(定跡という)があり、定跡を覚えておかないと少し相手が強くなるとまったく勝てなくなってしまいます。また、棋士によって得意とする打ち筋は異なるため、対戦相手が過去によく使う手をしっかりと記憶しておかなければなりません。

カタンは、資源を集めて開拓地の拡大を目指すドイツ発の人気ボードゲームです。無人島カタンを開拓して領土を広げていくために、ほかのプレイヤーと交易をおこないます。その際、交渉や駆け引きは必須であり、相手の所有資産を記憶しておくと非常に有利です。

今回、将棋とカタンを事例として紹介しましたが、ほかにも記憶力アップに有効な戦略系ボードゲームはいくらでもあります。いろいろとリサーチしてみて、自分のお気に入りのゲームを見つけてくださいね。

◆将棋の脳トレ効果については、コチラの記事でもお読みいただけます

まとめ

記憶のしくみをしっかりと理解して、今回紹介した記憶力向上のための方法を取り入れれば、必ず記憶力によい影響が生まれます。まずは今回紹介した方法のうち、1〜2個ピックアップして、じっくりと取り組んでみてください。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読