記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

「まったく本を読まない人が約半数もいる」という読書に関する調査結果を知ったとき、本当にびっくりしたのを覚えています。なぜなら、速読の指導者である私は、読書量の多い人が本当にさまざまな恩恵を受けているのを知っていたからです。

「なぜ、こんなにも多くの人が本を読まないのだろうか……」そう疑問に思った私でしたが、すぐに理由がわかりました。結局読書をしない人は、本の読み方がよくわかっておらず、途中で面倒くさくなってしまうのです。

今回の記事では、日本の読書事情を知ったうえで、読書量を増やすためのさまざまなアイデアをご紹介していきます。読書に苦手意識のある人は、ぜひ最後までお読みください。

目次

日本における読書量の実態

読書量を増やす方法についてお話しする前に、まずは日本人の読書に対する実態を正確に把握しておきましょう。

ひと月に読む本は1冊未満が約50%

あなたは1か月にどのくらい本を読みますか?

当然、答えは、その人の読書に対する意識で大きく変わってくるでしょう。本を読むのが好きな人はそれこそ途切れることなく本を読み続けるだろうし、反対にまったく読書をしない人も少なからず存在するはずです。

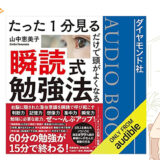

※画像引用:平成 30 年度「国語に関する世論調査」の結果の概要

平成30年度におこなわれた文化庁の「国語に関する世論調査」によれば、1か月にまったく読書をしない人が47.3%もいるそうです。ついで、月に1〜2冊読むライトユーザーが37.6%となっています。

一方、月に3〜4冊以上読む人は、月に7冊以上読む「読書の虫」を合わせても15%と、大幅に少なくなります。

さらに、内閣府の「国民生活に関する世論調査※」を調べてみると、「テレビやDVDの視聴」「スポーツ観戦や園芸といった趣味」「インターネットやソーシャルメディアの利用」などが上位を占めており、読書はどこにもランクインしていません。

こうしたデータを見る限り、やはり読書をしない人が圧倒的に多いという事実が、浮き彫りになってきます。

※国民生活に関する世論調査(令和4年10月調査)調査結果の概要 – 内閣府

高校生になると極端に読書量が減る

前述の国語に関する世論調査では、40%以上の人が「10代にたくさん読書をすべき」と回答しています。たしかに、多感な10代の読書量によって、語彙力や読解力に大きな差がつくのは間違いのないところでしょう。

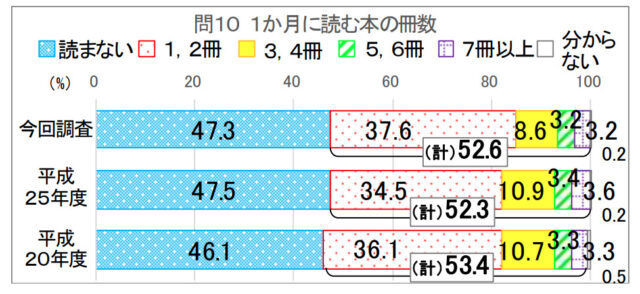

そこで、実際に子どもがどのくらい本を読んでいるのか、調べてみました。全国学校図書館協議会による「2023年学校読書調査」では、以下のような結果を発表しています。

【2023年5月1か月間の平均読書冊数】

※画像引用:全国学校図書館協議会|調査・研究|「学校読書調査」の結果

上記のように、小学生のうちは月に12冊以上読んでいるのに、中学生の読書量は半分以下の5.5冊です。さらに、高校生になると、わずか2冊以下にまで激減してしまいます。

残念ながら、同調査では理由についての言及はありません。しかし、「年齢が上がるにつれて自由にできることが増えるから」が最大の理由であるのは、火を見るよりも明らかです。

まず、中学生になると部活動に取り組む子どもが増えます。さらに高校生になれば、アルバイトをはじめる人も多くなってきます。

また、自宅にいるときも、スマートフォンで動画やゲーム・SNSなど、読書以外にやることがいっぱいです。もちろん、大学受験に向けて、勉強もしなければならないでしょう。これでは、高校生になると読書をする時間が減ってしまうのも、至極当然の話です。

収入の多い人は少ない人の3倍本を読む

収入の多い人は、少ない人と比べて、読書量が多いといわれています。実際にそういった傾向を裏付けるデータは数多くあり、たとえば、総務省の「2023年家計調査※」を例に挙げてみましょう。

家計調査の年収階級別「書籍購入代」は、以下のようになっています。

- 年収200万円未満:2,323円

- 年収300〜400万円:4,533円

- 年収450〜500万円:5,504円

- 年収600〜650万円:6,966円

- 年収800〜900万円:10,528円

- 年収1,000〜1,250万円:13,697円 ※統計から一部抜粋

年収300〜400万円層と年収1,000〜1,250万円層を比較すると、年間の書籍購入代はちょうど3倍です。もちろん、個人差もあるし、本を読んだから収入がアップするわけではありません。

しかし、こういった結果を見る限り、少なくとも「収入の高い人は読書量が多い傾向にある」のは間違いないといえるのではないでしょうか。

※参考:家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 年次 2022年 | ファイル | 統計データを探す

読書量の多い人がもつ5つの特徴とは

読書量の多い人に、必ずよいことが起きるとは限りません。ただ、本をたくさん読めば、今よりも人生の質がアップするのは確実です。まずは読書量の多い人がもつ特徴を知り、これから本をたくさん読むべきかどうか、じっくりと検討してみてください。

知識量が豊富

読書量の多い人は、なんといっても知識量が豊富です。最近では「わからないことがあればググればいい」という人もいますが、それでは判断基準となる材料が、肝心なときにみつからないことだってありえます。

そうなれば、もし目の前にチャンスがきても、すぐに決断できずにせっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。その点、すでに判断材料が頭のなかにある人なら、即断即決できるでしょう。

チャンス(条件のよい話)はすぐに目の前から消えてしまうもの。ほかの人に取られる前に素早く掴かまなければなりません。そのためには、やはり知識が欠かせないのです。

本を読むスピードが速い

読書量が多い人の特徴として、「本を読むスピードが速い」という点が挙げられます。速読とまではいかなくても、とにかく読書慣れしているので、サクサクと読み進められてしまうんですね。

近頃は、AIやブロックチェーンなど、新しい技術がどんどん普及しています。こういった知識を身につけているかどうかで、ビジネスパーソンとしての評価が大きく変わってくるため、私たちは日々新しい知識を学んでいかなければなりません。

ところが、忙しい社会人は、なかなかゆっくりと本を読む時間が取れないものです。ただでさえ読書に割ける時間が少ないのに、読書スピードが遅ければ、どうしても途中で面倒になってしまいます。

その点、本を読むスピードが速い人は、通勤時間やお昼休みといったスキマ時間に、サクッと必要な情報をチェックできます。忙しい社会人にとって、情報を素早く入手できるかどうかは、非常に重要なポイントといえるでしょう。

判断力と理解力に優れている

判断力と理解力に優れているのも、読書量が多い人の顕著な傾向ですね。

判断力に関しては前述の「知識量が豊富」と同様、自分のなかに判断材料がしっかりと備わっているので、急な事態でも焦ることなく適切な判断を下せます。

また本をたくさん読む人は、文章を読むのに慣れているため、重要なポイントを容易に理解できるものです。ところが、普段本を読んでいないと、長文を読み切る体力がなく、途中で疲れてしまいます。

そうなれば、当然、どこが重要なポイントかも見極められません。なので、せっかく読んだのに、ほとんどなにも覚えていない事態に陥ってしまうわけです。その点読書慣れしている人は、判断力と理解力に優れているので、情報がスムーズに頭に入ってきます。

理解力については、別記事に詳しくまとめてあります。ぜひそちらの記事も、読んでみてください。

高年収な人が多い

読書量が多い人の特徴として、「収入の高さ」があげられるでしょう。読書量の多さが高収入をもたらすのには、主に4つの理由が考えられます。

・成功する考え方が身につく

・ビジネスに必要な知識が手に入る

・モチベーションが上がる

・幅広い考え方が身につく

年収を上げるには、今の自分の考え方を成功者のマインドに寄せていく必要があります。しかし私たち一般人にとって、成功者と会える機会などめったにありません。

そこで役立つのが、ビジネス関連のベストセラー本です。「金持ち父さん貧乏父さん」や「ファクトフルネス」のように、世界的なベストセラーには、成功のコツがたくさん書かれています。

直接成功者に会わなくても、成功に必要な考え方やテクニックが学べる。こういった有益な本をたくさん読めば、「そりゃ、成功するよね」と思いませんか。

◆読書量と年収の関係については、コチラの記事でお読みいただけます

幸福度が高い

幸福度が高いというのも、読書量が多い人によく見られる特徴です。前述のとおり、本をたくさん読めば知識量が増え、仕事や勉強にとてもよい影響を与えます。また、小説を読んでストレスを解消する人もたくさんいるでしょう。

アメリカで8千万人以上の利用者をもつ書籍購読サービス会社「Scribd」がおこなったアンケート調査※によれば、33%の人が「読書後に幸せを感じた」と回答。さらに、読書をすると達成感が味わえると答えた人は、69%にも上りました。

正直もっと達成感は高くてもいいと思うのですが、考えてみれば、なかには仕事や勉強のためにやむを得ず読書をする人もいるでしょう。そういう人を除けば、やはり読書は読む人に幸せな気持ちを与えてくれると考えて間違いなさそうです。

※参考:Scribd「Reading Makes You Feel Relaxed, Informed & Happier」

読書が苦手な人必見 読書量を増やすにはどうすればいい?

読書量が多いとメリットも大きいことはわかった。だけど読書が苦手で、どうやって本を読めばいいのかがわからない。おそらくそんな風に、頭を抱えてしまった人もいるのでは。そこでこの章では、読書量を増やすコツを5点紹介していきます。

- 時間を決めて強制的に読書をする

- 電子書籍でスキマ時間を活用する

- オーディオブックを利用する

- 書評サイトをうまく活用する

- スマホに触らない時間をつくる

自分にできそうなものから、トライしてみてください。

時間を決めて強制的に読書をする

読書が苦手な人は、読書時間を設定して、「時間になったら強制的に読書をする」と決めてください。単純なようですが、正直これがもっとも効果のある方法だと思います。

読書に限らず、人は苦手なものに取り組むのが億劫でしょうがありません。しかし一度スタートさえしてしまえば、案外スムーズに読書を続けられるはずです。

読書をする時間はいつでも構いませんが、できれば夜寝る2〜3時間前か、朝イチの時間帯をオススメします。

人間の脳は、睡眠中に1日の記憶を整理するので、暗記や復習は就寝前がいいでしょう。一方朝イチは、睡眠をたっぷり取って脳がリフレッシュした状態です。早朝、もしくは午前中ならば、新しい本の内容がスムーズに頭へ入っていくと思います。

◆読書に適した時間帯については、コチラの記事でお読みいただけます

電子書籍でスキマ時間を活用する

電子書籍とスキマ時間の活用も、読書を効率的におこなうには欠かせないポイントです。

まず電子書籍ですが、タブレットや電子書籍リーダーが1台あれば、重い本を持ち歩く必要がありません。とくに出張などで長期間外出する場合、通常なら本を数冊もっていくところが、電子書籍なら1台の機器にそれこそ何千冊もの本が保存されています。

外出中でありながら、好きな小説を読んだり、仕事関連の参考書籍を読んだりと、電子書籍はまるで小さな図書館を持ち運んでいるようなものです。

そして、通勤時間やお昼休みなどのスキマ時間にこそ、この電子書籍は力を発揮します。

総務省の統計によれば、首都圏の平均通勤時間は48分だそうです。通勤時間や休憩時間などを合わせれば、スキマ時間だけでも黙って1時間以上は確保できるでしょう。このように、スキマ時間は読書のゴールデンタイムといえます。

とはいえ、混雑する電車のなかで、本を広げて読むのは少々抵抗がありますよね。そんな時でも、電子書籍なら場所を取らずに安心して読書が可能です。

◆スキマ時間の活用については、コチラの記事でお読みいただけます

オーディオブックを利用する

どうしても活字を読むのが苦手だという人、あるいは仕事や家事が忙しく、じっくりと本に向かう時間が取れない人は、ぜひオーディオブックを活用してください。

オーディオブックは、文字通り「書籍の読み上げサービス」です。耳から内容をインプットするので、車の移動中や家事の最中でもどんどん聴き進めていけます。

またプロのナレーターが読んでくれるので、非常に聴きやすく、内容が頭に入りやすいというメリットも期待できます。まとまった時間の取れない人は、ぜひオーディオブックを候補に入れてみてください。

ちなみに、40万冊以上を配信する「Audible(オーディブル)」なら、月額1,500円で毎月1冊を自由に選べます。電子書籍やペーパーバックでの読書と併用して、上手に時間を活用していきましょう。

書評サイトをうまく活用する

※参考:ブクログ

読書に苦手意識がある人は、基本的に本の情報が不足しているので、読む本を選ぶだけでも疲れてしまいます。そうなると、読書がさらに面倒になり、ますます本を読まなくなってしまうでしょう。

そういった状況を避けるには、書評サイトをうまく活用するのが一番です。ネット上には、「読書メーター」や「ブクログ」といった総合書評サイトから、個人が用途ごとにオススメ本を紹介するまとめサイトまで、さまざまな書評サイトがあります。

もし今読みたい特定のジャンルが決まっていないのなら、ブクログのような総合書評サイトの、ランキングやオススメ本から何冊か試してみてはどうでしょうか。あらすじやレビューも確認できるので、きっと面白そうな本が見つかると思いますよ。

◆書評サイトについては、コチラの記事でお読みいただけます

スマホに触らない時間をつくる

10時間は少々極端だとしても、1日2〜3時間程度スマホを触っている人は、約20%もいるそうです。帰宅してから寝るまでの間に取れる自由時間は、せいぜい4〜5時間。そのうちの半分以上をスマホに使っていれば、読書の時間が確保できなくて当然でしょう。

したがって、これまで読書の習慣がない人は、まずスマホに触らない時間を意図的に確保する必要があります。

ただし、「スマホ中毒」という言葉があるくらい、スマホの使用を止めるのは困難です。ひっきりなしにくるSNSの通知やYouTubeの誘惑に、勝てる人がどれくらいいるでしょうか。

もしどうしてもスマホに触ってしまう場合は、読書の時間だけ電源を切ってください。またそれでも厳しいなら、時間がくるまで決して開かない「時限式収納ボックス」に入れてしまうのもひとつの手です。

読書量の多い人は、全員効率のよい読書をしている

さきほど、読書量を増やすコツを5つほど紹介しました。しかし、いくら読書量を増やそうとしても、肝心の読書スピードが遅ければ、思うように読書量は稼げません。

ということで、最後にこの章では、読書スピードをアップするコツを5点紹介していきます。

◆速読のしくみについてもっと知りたい方は、コチラの記事でお読みいただけます

その本を読む目的が明確に決まっている

実用書を読む場合、読書慣れしている人は、「特定の情報が知りたい」という明確な目的をもって読書をはじめます。たとえば、DIYの本を読む際に、自分でできる塗装のコツが知りたいと事前に決まっていれば、自然と塗装関連のページを中心に読むでしょう。

もちろん、最終的には全ページに目を通すようになるわけですが、塗装のコツが知りたければひとまず塗装のページだけ読めれば十分ですよね。いったん読書をやめて、自宅の塗装をDIYで完了させてから、残りの部分はゆっくり読めばいいのです。

このように、読書の目的がはっきりしていると、読書が非常に効率的に進みます。さらに、「◯◯が知りたい」という具体的な希望が決まっていると、自然と読書にメリハリがつきます。

本の内容がすべて均等に重要ではないので、知りたいポイントと直接関係のないところは、軽く流してOKです。完全な飛ばし読みはオススメしませんが、重要なポイントを素早く探す意識は、効率のよい情報収集には欠かせません。

必ず最後まで読む必要はないと知っている

先ほどの「本を読む目的が明確に決まっている」とも関係する話ですが、「本を必ず最後まで読む必要はない」という意識も非常に重要です。小説のように楽しむために読む本なら、当然頭から最後までじっくりと読むでしょう。

しかし、仕事や趣味関連の本から知識を手に入れたい場合は、必要な箇所だけ読めばそれで読書の目的は十分果たせます。無理して関係のない情報を最後まで読むくらいなら、別の本からまた必要なほかの情報をインプットするほうが、圧倒的に効率的です。

もちろん時間に余裕があり、そのトピックに関する知識全般を知りたいなら、そのときは最後まで読めばいいだけでしょう。

そもそも、本に書かれている内容で本当に重要なポイントは、全体の10〜20%です。事例や導入部分は、あくまでも本を読みやすくするためのオマケ的な文章であり、そういった箇所に時間をかける必要はまったくありません。

このように、読書量の多い人は、自分の興味や必要に応じて読書のペースや範囲を自然と調整しているものです。読書が苦手な人は、ぜひこういった柔軟な姿勢を取り入れていきたいですね。

まえがきと目次にしっかり目を通す

あなたは、普段「まえがき」と「目次」を読みますか?

もし、あまり気にしていないというのであれば、今度からはしっかりと目を通してみてください。まえがきと目次をきちんと読む習慣ができると、本を読むスピードは確実にアップします。

なぜならば、まえがきと目次には、本の内容を示す情報が満載だからです。

通常まえがきには、著者の思いや伝えたいポイントが、コンパクトにまとめられています。事前に読んでおくと、本の核心部分を理解したうえで読み進められるため、効率よく読書ができるでしょう。

また目次とは、いうなれば「本の地図」のようなもの。構成がしっかりした目次の場合、目次だけ読めば、内容がほぼ理解できてしまうほどです。

事前に本のアウトラインがわかれば、途中で次の内容を予想しながら読書ができます。そうなれば、当然読書スピードは速くなりますよね。そういうわけで、ぜひ次回からまえがきと目次にも、注目してみてください。

◆まえがきと目次については、コチラの記事でもお読みいただけます

文章構成の基本を知っておく

前述の「まえがきと目次」と同じように、文章構成も読書スピードに大きく関係してきます。一見決まりなく漠然と書かれているように見えても、ビジネス書や実用書では、ある程度決まった構成にもとづいて執筆されているものです。

なので基本となる構成を知っていると、次にどういう内容の文章がくるかが予想でき、スムーズに読書ができます。

実用書では、主に以下の2パターンが基本です。

- 序論・本論・結論

- 結論・理由・事例・まとめ

これまでは1が主流でしたが、Webに媒体が移行している現在では、2の「結論ファースト」パターンが多くなってきました。

もちろん、事例がなかったり、最後に結論を繰り返したりするケースもあります。多少のバリエーションはあるとしても、おおまかな流れがわかっていれば、激的に読みやすくなるのは間違いありません。集中の邪魔にならない程度に、ぜひ構成を意識しながら読んでみてください。

速読を活用する

結論からいうと、読書スピードをあげるなら、最終的に速読しか方法はありません。ただし、速読法にもさまざまなやり方があり、合わない速読法を選ぶと最悪途中で挫折する可能性も出てきます。

以下2つの理由から、私は右脳速読の習得を強くオススメします。

- 圧倒的な読書スピード

- 習得の容易さ

まず読書スピードですが、よくある左脳型の速読は、分速2,000文字が目安です。一方で私が指導する右脳速読法「瞬読」の場合、平均スピードはなんと1〜2万文字にも上ります。

ここまで差があると、圧倒的に速く読める右脳速読法が有利なのは当然の話しです。(もちろん多少の個人差はあります)

また、習得の容易さについても、やはり右脳速読法に大きなアドバンテージがあります。というのも従来の左脳型速読は、目を速く動かして読書スピードをアップする手法なので、長時間速読をするとすぐに目が疲れてしまうのです。

対して右脳速読法では、イメージ処理が得意な右脳を使って、読んだ文章を映像としてインプットしていきます。これならば、右脳の特性を利用するだけなので、目をムリに動かす必要はありません。

その結果、途中で挫折することなく誰でも続けられるのが、右脳速読法が支持される大きな理由です。

◆右脳速読トレーニングについて知りたい方は、コチラの記事でお読みいただけます

まとめ

あらためてまとめておくと、読書量の多い人がもつ主な特徴は、以下の5点です。

- 知識量が豊富

- 本を読むスピードが速い

- 判断力と理解力に優れている

- 高年収な人が多い

- 幸福度が高い

もちろん、読書量が多ければ、必ずこれらが手に入るわけではありません。しかし読書量を増やして、ひとつでも実現すれば、人生の質は間違いなく向上します。

今回の記事では、読書が苦手な人でも読書量を増やせるコツについても、お話ししました。もし、本格的に読書量を増やしたいと思われたかたは、ぜひ「Zoom体験会」で右脳速読を体験してみてください。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読