記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

「速読法がたくさんありすぎて、どれを選べばいいのかがわからない」

「速読には興味あるけど、トレーニングって大変なんでしょう……」

こんな風に悩んでしまい、せっかく速読に興味があるのに、なかなか最初の一歩を踏み出せない人も多いのではないでしょうか。

でも大丈夫です。実績のある速読法なら、無理のないトレーニングで、間違いなくなんらかの効果が現れます。

当記事では、「速読のしくみ」や「速読トレーニング」について、右脳速読を中心にわかりやすく解説しています。速読に興味のある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

最初に知っておきたい速読の基礎知識

世の中には、「速読は怪しい」というイメージをもっている人が一定数いらっしゃいます。たしかに、一般的な読書の概念からいえば、「あんなに速く読めるわけがない」と考えるのは無理もないことかもしれません。

しかしこういったマイナスのイメージは、速読がどういう理論でおこなわれるかを知れば、簡単に払拭できることです。この章では、速読の基本的な情報をわかりやすく解説していきます。

そもそも速読ってなに?

速読とは、「文章をより速く、かつ理解しながら読む力」のことです。一般的な大人の読書速度は、1分間におよそ400〜800文字といわれていますが、速読ができる人はその2〜3倍以上のスピードで読み進めることができます。

ただし、いくら速く読めても、ほとんど理解できないのでは、そもそも読書する意味がありません。速く読みつつも、しっかりと内容を理解できているかどうかが、速読の重要なポイントになります。

速度と理解度を両立させるには、単に目の動きを速くするだけでなく、視野を広げて文章全体を捉える力や、イメージで理解する力を高めるトレーニングが必要です。

必要なトレーニングについては、速読のタイプによって大きく変わってきます。では、どういった種類の速読があるのか、このあと3タイプの速読について解説します。

◆速読のしくみについては、コチラの記事でもお読みいただけます

眼球の動きを速くするタイプ

もっともポピュラーなのは、眼球の動きを鍛えて、読むスピードをアップさせる速読法です。眼の筋肉を鍛えて眼球を速く動かすという考えがベースにあるため、目の筋肉を動かすトレーニングや、視線移動のトレーニングを中心におこないます。

目の筋肉が順調に鍛えられたら、通常の2〜3倍まで読書スピードを上げるのはそれほどむずかしくありません。メソッドによって多少の差はありますが、なかには5倍くらいまで速くできるケースもあるようです。

ただし、目の動きには物理的な限界もあるため、さらに高いスピードを目指すには別のアプローチが必要になってきます。

読解力や記憶力、イメージ力など、プラスアルファのアプローチがメソッドによって異なるので、実際にどのようなトレーニングをするのか、事前に体験してみることをオススメします。

読み方を工夫するタイプ

文章の読み方そのものを工夫して、読書のスピードアップを目指す方法もあります。「斜め読み」や「飛ばし読み」などが代表的で、すべての文章を丁寧に読むのではなく、必要な情報だけを効率的に拾っていくスタイルが基本です。

本に書かれている内容のすべてが重要とは限らないという前提で、「大事な部分だけを見極めて読む」という考え方は、とくにビジネス書や実用書で非常に役立ちます。目的が必要な情報収集なので、小説のようにこまかい描写まで読み込む必要がないからです。

一方で、こうした読み方をすると、情報の取りこぼしが起こる可能性もあります。なかでも初めて読むジャンルの本や学習系の書籍では注意が必要です。新しい情報が多ければ、重要な箇所の選択が、どうしてもむずかしいですからね。

右脳を活用するタイプ

3つ目は、感覚的な情報処理を担う「右脳」を活用するタイプの速読法です。言語や論理を扱う「左脳」に対して、右脳はイメージや直感、空間認識などを得意としています。この右脳の特性を活かし、文字を映像のように捉え、スピーディに理解するのが特徴です。

普段の読書において、私たちは無意識のうちに左脳ばかり使って文字を追っています。しかし、じっくりと文字を追いかける読み方だと、どうしてもスピードに限界が出てくるものです。その点、文章をイメージ化できると、パッパッと頭に内容が入ってきます。

右脳速読は、とくに「文章を読むのに時間がかかる」「読んでも内容が頭に残らない」と感じている方にとって、新しい読書の可能性を開くアプローチといえるでしょう。

今すぐ知りたい!という人は、下記のリンクからどうぞ。

速読は本当に効果があるのか

「1分で1万文字以上読める」と聞くと、正直かなり現実離れした感じを受けるかもしれません。多くの人は、文章を左脳でじっくりと読み取っていく読み方に慣れているため、それほど速く読めるのが信じられないのです。

とはいえ、速読を「以前よりも速く、理解しながら読めるようになること」と広く定義するなら、効果を実感できるトレーニングは確実に存在します。前述の通り、目の動きに頼ったベーシックな速読法でも、1分間に2,000文字くらいの速読なら、比較的簡単に達成できます。

ただし、すべての速読法に同じ効果があるわけではありません。方法によってはスピードや理解度に差が出ることもあるため、自分に合ったやり方を選ぶことが大切です。

◆速読がもたらす効果については、コチラの記事でもお読みいただけます

右脳速読法「瞬読」とは

右脳を活用することで目の動きを最小限に抑え、誰でも無理なく速読できるのが、右脳速読の大きな強みです。この章では、私どもが提唱する右脳速読法「瞬読」の仕組みや特徴についてご紹介します。

右脳速読のしくみ

「瞬読」は、右脳のイメージ処理能力を活用して、本の内容を素早く理解する新しいタイプの速読法です。左脳が1文字ずつ情報を処理するのに対し、右脳は全体を映像のように捉える力に優れています。

この右脳の特性を使って、言葉ではなく「イメージ」で理解するため、スピーディさと理解度を両立させる読書が可能になるわけなのです。

また、文章全体を視覚的に捉える「視読(しどく)」という読み方を取り入れるので、眼球の動きが最小限で済みます。だから、高速で目を動かし続けて眼筋が疲れてしまうことなく、長時間の速読が可能です。

右脳のパワーを使えば圧倒的スピードで本が読める

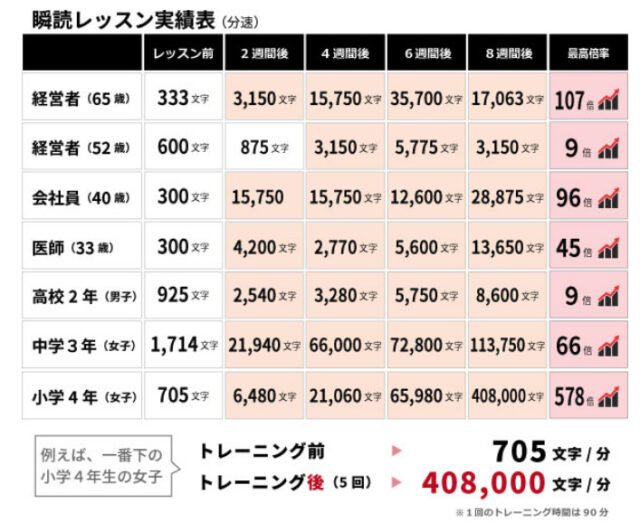

瞬読を実践することで、1冊の本をわずか数分で読み終える人もいます。これは、左脳で一言一句追いかけるのではなく、右脳で情報を「かたまり」や「イメージ」として一気に捉えるからです。

上表は、瞬読トレーニングを受講した人の読書スピードの変化をまとめたものです。少ない人でもスピードが9倍、最大なんと578倍になった方もいらっしゃいます。わずか5回のトレーニングで、分速40万文字以上を達成したのですから、指導する私たちも右脳速読のポテンシャルに驚いたものです。

もちろん、誰もがここまで速く読めるわけではありません。しかし、体験レッスンを受けたほとんどの人が最低でも2倍で読めるようになっています。それどころか、5倍、10倍で読める人も続出しているのが現実です。

通常1冊2〜3時間かかる本が、瞬読ならわずか10分足らずで読めてしまう。このスピードがあれば、勉強や仕事においても大きなアドバンテージになります。本当に速く読めるようになるのか疑いの気持ちを拭いきれない人は、まずは体験レッスンの受講をオススメします。

脳科学研究第一人者が瞬読を推薦する理由

瞬読は、脳科学やメンタルトレーニングの分野でも注目を集めています。長年にわたり能力開発や脳の可能性について研究を続けてきた西田文郎氏も、右脳を活用する読書法として瞬読を高く評価しています。

これからの時代に求められるのは、ただ知識を詰め込む力ではなく、情報をイメージ化し、素早く処理する力、そして思考力や判断力などの「右脳的スキル」です。

右脳速読法「瞬読」は、そうした能力を自然に育てる読書法として、実践者からの信頼も厚く、多くの分野で高い評価を受けています。

右脳速読トレーニングの流れ

右脳速読法「瞬読」は、イメージ力を活用することでスピーディな読書を実現するトレーニングメソッドです。目に負担をかけることなく、誰でも段階的に習得できる仕組みになっており、トレーニング内容もゲーム感覚で取り組めるものばかり。

「自分にできるだろうか…」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、焦らずステップを踏めば、着実に変化を感じられるはずです。では、トレーニングの流れをステップごとに見ていきましょう。

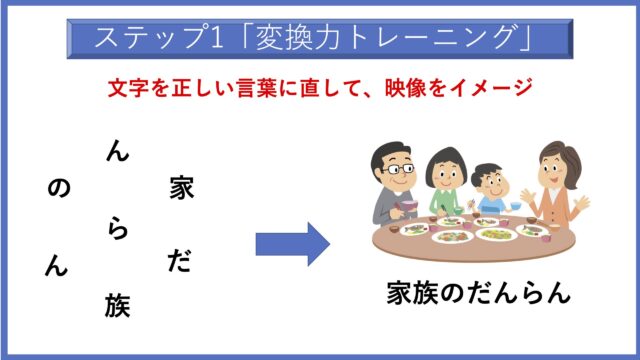

ステップ1:広い視野(視読)を獲得「変換力トレーニング」

最初のステップでは、視野を広げて文字を「かたまり」で捉える感覚を養います。具体的には、ランダムに並べられた文字列を見て、それがどんな単語かを瞬時に認識し、頭のなかでイメージ化していく練習です。

このとき大切なのは、1文字ずつ読むのではなく、パッと見て「意味を感じ取る」力を意識すること。最初はうまくいかなくても、脳は違和感のある並びを自然と補正しようと働きかけてくれるので、繰り返すほど反応が速くなっていきます。

なお、制限時間は、最大でも1秒以内に設定しましょう。1秒を超えると、どうしても左脳で1文字ずつ追いかけてしまうため、制限時間は必ず守ってください。

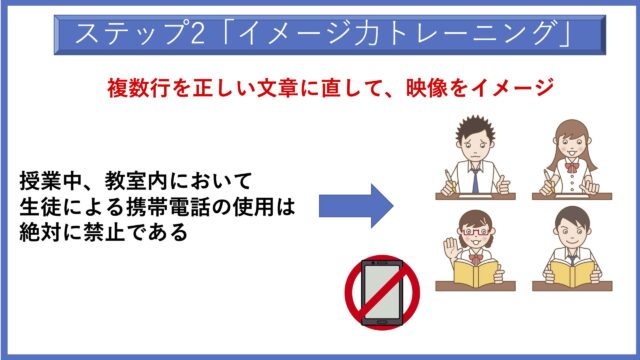

ステップ2:映像化で瞬時に記憶「イメージ力トレーニング」

ステップ2では、複数行の文章を一度に見て、キーワードを映像化する力を鍛えます。上図でいえば、「教室」「携帯電話」「使用禁止」といったキーワードを瞬時に視覚化できれば、詳細部分にはこだわらなくても大丈夫です。

大切なのは、文章のなかから印象的な語をピックアップして、素早くイメージとして捉える力を育てることです。

映像(イメージ)として記憶に残せれば、より強く・長く記憶に留めることができ、結果的に読書効率の向上にもつながります。

◆イメージ力トレーニングについては、コチラの記事でもお読みいただけます

ステップ3:1ページ丸ごと視読を目指す「本読みトレーニング」

ここからは、いよいよ実際の本を使ったトレーニングです。これまでに身につけた視読力とイメージ化力を活用しながら、ページ全体を映像のように捉える練習をしていきます。

読む範囲は、最初は1〜2行ずつでもまったく問題ありません。少しずつ読む範囲を広げながら、最終的には見開き1ページをまとめてイメージ化できる状態を目指します。「そんなの無理……」と思うかもしれませんが、多くの実践者がトレーニングを通じて、段階的に達成しています。

ここまでくれば、一般的なビジネス書を10分以下で読み終えることだって楽勝です。ぜひ、このレベルを目指して、頑張っていきましょう。

ステップ4:右脳と左脳のバランスを取る「アウトプットトレーニング」

このアウトプットトレーニングが、右脳速読トレーニングの最終ステップです。具体的には、本からインプットした内容を、紙などにまとめていきます。(口頭でも可)

どうして、読んだ内容をわざわざ書き出すのかというと、アウトプットによって左脳が活性化するからです。「速読を右脳・まとめを左脳」でおこなうと、脳全体の能力を底上げできます。

アウトプットのポイントとしては、できるだけ手書きでおこなうということでしょうか。パソコンやタブレットでもよいのですが、手で書く行為自体に、脳を刺激する作用があるという研究データもあります。

また、無理にきれいな文書を書く必要はありません。人に見せるためではなく、目的はあくまでも「自分の脳がバランスよく機能しているかどうか」の確認です。スムーズに速読ができるようになるまでは、できるだけアウトプットは続けてみてください。

◆読書のアウトプットについては、コチラの記事でもお読みいただけます

右脳速読トレーニングの効率をアップする5つのコツ

右脳速読は、目の筋肉を酷使するようなトレーニングではないため、誰でも気軽に取り組めます。ただし、効率的に上達したいなら、いくつかのポイントを意識することが大切です。ここでは、トレーニングの効果を高めるための5つのコツをご紹介します。

脳内音読は今すぐやめる

読書中に文字を頭のなかで読む「脳内音読」は、多くの人が無意識におこなっている習慣です。声に出していなくても、頭のなかで言葉をひとつずつ追っている場合、それは音読をしているのとまったく同じ。脳内音読をやめない限り、読書スピードは速くなりません。

一般的な音読の速度は、1分あたり400〜500文字程度といわれています。右脳を活用する速読では、分速2万文字をクリアする人も数多くいます。これは脳内音読をしていたら、決して実現できないスピードです。

最初はむずかしく感じるかもしれませんが、視読のトレーニングを重ねていくことで、自然と音読をしない読み方へと移行できるようになります。あまり心配はせずに、とりあえず「脳内音読はNG」とだけ、頭に入れておいてください。

◆音読については、コチラの記事でもお読みいただけます

眺める感覚で「視読(しどく)」をマスター

速読に必要なのは、文字をひとつずつ追う読み方ではなく、視野を広げて文章全体を眺めるように読む力です。この読み方を「視読(しどく)」といいます。

視読は、瞬読のステップ1・2でおこなうトレーニングの中核でもあり、バラバラな文字の変換や文章のイメージ化を通して自然と身についてきます。

大事なのは、文字列をこまかく読む意識を手放し、ページ全体を一目で捉える感覚をもつこと。慣れてくると、読みながら「言葉ではなく情景」が思い浮かぶようになってくるでしょう。こういう感覚が身につくまで、繰り返し視読トレーニングをおこなってください。

なお、視読については、別記事にて詳しく解説しています。よかったら、そちらの記事もご確認ください。

◆視読については、コチラの記事でもお読みいただけます

本を読む前に、目次とまえがきに注目する

速読の精度を高めるためには、本の内容をあらかじめざっくりと理解しておくことが有効です。そのためにも、読む前に「目次」と「まえがき」に目を通す習慣をつけましょう。

目次を見れば、各章の構成や全体の流れがわかり、内容の見通しが立ちやすくなります。最後のページまでどのくらいかかるのかわからずに、「まだまだ続くのかな……」といったストレスを感じることもありません。

まえがきには著者の目的やメッセージが凝縮されており、その本の核心に素早くたどり着く手助けになってくれます。

あらかじめ全体像を把握しておけば、読み進める際の理解度がグッと上がり、速読の効果が高まるのは当然です。サラッとでよいから、目次とまえがきには必ず目を通すようにしてくださいね。

◆目次とまえがきについては、コチラの記事でもお読みいただけます

適切な読書環境を整える

トレーニングの効果を最大限に引き出すためには、集中しやすい環境づくりも大切です。静かな空間での読書が理想ですが、カフェのような適度な雑音がある場所を好む人もいます。

ただ、どうしても集中力が阻害されがちなので、ノイズキャンセリングイヤフォンを使って余計なノイズを遮断する必要があるかもしれません。

また、椅子の高さや硬さも、読書にとって非常に重要なポイントです。調整のできないソファのような椅子は、腰が沈み込んでしまい、長時間座っていると腰が痛くなります。そうなると、体の調子が気になって、読書に集中できません。

高価な椅子でなくてもよいので、シート高が調節できる、適度な硬さの椅子を選びましょう。

合わせて、ぜひ照明にも気を配りたいところです。一般的に、日本の住宅は明るすぎます。読書の際は、天井灯ではなく、調光機能のついた手元ランプでの読書をオススメします。

◆読書環境づくりのポイントについては、コチラの記事でもお読みいただけます

速読トレーニングに適した題材を選ぶ

まったく未知の専門書以外なら、基本的にどういった本でも速読は可能です。とはいえ、速読トレーニングとしては、できるだけ適した題材を選ぶ方が、やはり効率はよくなります。

初心者にオススメなのは、文字中心のシンプルな本です。写真やイラストが多い本は視覚的にはわかりやすいものの、右脳速読に必要な「文字を右脳でイメージ化する力」を鍛える妨げになることがあります。

具体的には、ビジネス書や実用書のように内容が整理され、論点の明確な本が取り組みやすいでしょう。ビジネス書や実用書でも、あまりページ数の多い本はオススメしません。最初は無理をせず、200〜300ページ程度の読みやすいベストセラーを選ぶのが無難です。

ベストセラー本の多くは、幅広い読者層を想定して書かれています。文章が平易で流れがスムーズなので、慣れていない人でも速読しやすいはずです。少しずつ速読に慣れてきたら、習得度に応じて、あとは自由に本を選んでもらって構いません。

速読トレーニングに関するよくある質問(FAQ)

速読に興味があるけど、疑問や不安があり、なかなか一歩を踏み出せないという人も少なくありません。そこで、速読トレーニングについてよく受ける質問について、わかりやすくお答えしていきます。

なお、右脳速読法「瞬読」をベースとした回答になるので、一般的な速読には当てはまらないケースがあります。その点はご了承ください。

Q. 速読って誰でも習得できる?

速読は、特別な才能がなくても誰でも習得できます。というのも、速読に強靭な肉体やものすごいテクニックは必要なく、読み方の習慣を切り替えるだけで読書スピードは速くなるからです。

たとえば、私たちは普段、文字を一語一語順番に読んでいます。一方、速読では「ページ全体を視野に入れる」「頭のなかで音読しない」といった読み方がベースになります。

もちろん、いきなりこういった読み方に切り替えるのはむずかしいでしょう。しかし、きちんとしたメソッドに沿ってトレーニングをすれば、数か月、いやわずか1週間程度のトレーニングでも、確実に読書スピードがアップします。

実際、右脳速読の体験講座を1回受講した90%以上の人が、従来の2倍以上の速さで読めるようになっています。

Q. トレーニングにはどれくらいの期間がかかる?

速読の効果を感じるまでの期間は、平均して1〜2か月ほどを目安に考えてください。とはいえ、効果の出方にはどうしても個人差があるものです。半年頑張っても2倍が限界の人もいれば、わずか10時間のトレーニングで分速2万文字を達成する人もいます。

簡単に2倍と言っていますが、2倍で本が読めるようになるのは本当にすごいことです。まずは2倍を目標に、1日30分のトレーニングを7日間続けてみてください。7日間で読書スピードが向上すれば、あとは目標スピードに応じて、受講期間を少しずつ伸ばしていきます。

なお、できるだけ早く結果を出したい場合は、やはり集中してトレーニングをおこなう方が圧倒的に有利です。集中プログラムを利用するなどして、一気に速読を身につけてしまいましょう。

Q. 速読はどのような本でも効果があるの?

速読は基本的に、どのようなジャンルの本にも活用できます。ただし、効果が実感しやすい本と、少し工夫の必要な本があるのも事実です。

たとえば、章ごとに内容が明確にわかれている実用書やビジネス書などは、速読との相性が非常によく、視読やイメージ化のトレーニング効果が出やすい傾向にあります。一方で、内容をじっくりと噛み締めながら読む小説のようなタイプの本は、速読には不向きです。

また、専門知識が必要な本を、トレーニング段階の題材に選ぶのはオススメできません。将来的に専門書を読みたい場合でも、いきなり専門書から始めるのではなく、まずは入門書から始めて十分な基礎知識の習得から取り組みましょう。

トレーニング効率を考えると、題材としてやはりベストセラー本がオススメです。ベストセラーは、より多くの人に読んでもらえるよう、サイズや文字の大きさ、表現方法など、すべての面で読みやすく構成されています。

Q. 速読を始めるのに年齢による制限はあるの?

速読は年齢に関係なく、誰でも習得が可能です。瞬読では、小学生から60代・70代の方まで幅広い年齢層が速読を学んでいます。実際、77歳の受講者が、30分で1冊読めるようになった実例もあるので、年齢を気にする必要はまったくありません。

ただし、まだ読めない漢字が多い小学生低学年くらいまでは、スピードを意識しない方がいいです。十分な語彙力が身についた時点(小学4〜5年生)から速読を学び始めても、遅くはありません。

それまでは、絵本や図鑑などで純粋に読書を楽しみ、本に慣れ親しむことを優先しましょう。なお、小学生のうちは、受講の際に保護者の同伴をお願いしています。

Q. 忙しくても続けられる?

忙しい人でも、工夫次第で速読トレーニングを継続できます。わずか5分間のトレーニングでも、毎日続ければ、その5分間で1冊読破するレベルに達することも十分可能です。

毎日1時間と言われれば、誰だってプレッシャーを感じます。しかし、1日5分なら、気軽に速読トレーニングをやってみようと思うはずです。そうやってトレーニングに慣れてくれば、10分、30分、1時間と、自然とトレーニング時間は伸びていきます。

なお、ちょっとしたスキマ時間に効率よくトレーニングをおこなえるよう、瞬読では脳トレアプリ(速読トレーニングを含む)を用意しています。忙しくてまとまった時間を取れない方は、ぜひ活用してください。

Q. トレーニングは独学でもできる?

速読トレーニングは、独学でも十分身につきます。ただし、独学となると、不明点や改善すべき点をわかりやすく指導してもらえません。書籍や動画を基に、すべて自分で試行錯誤しなければならないため、どうしても効率は下がります。

一方で、瞬読のように体系的に学べる講座では、どの順番で進めていけばよいのかが明確なので、短期間で成果を感じやすいという声が多いです。

まず右脳速読の効果を実際に試してみたいという方は、瞬読のドリルなどを使って1か月程度取り組んでみてください。最初から効率よく学びたいなら、やはり講座を受講する学習スタイルがオススメです。

なお、右脳速読の独学に役立つ書籍は、コチラから確認できます。独学でも受講でも、まずはどれか1冊目を通しておくと、より効率よく右脳速読がマスターできるでしょう。

右脳速読法体験者の声

速読トレーニングの効果を実感していただくために、実際に右脳速読「瞬読」のトレーニングを受けた受講者の生の体験談を3つご紹介します。

「新聞も論文も右脳速読で時短」新潟県 中林功一さん(60代)

研究開発や里山再生など多方面で活動するなか、情報収集力を高めたいと瞬読の受講を決意。トレーニングにより、大まかな内容を把握して、重要な部分だけを詳しく読む方法が身につきました。

その結果、600ページの本も3時間で読了できるようになり、新聞や論文も1.5倍以上の速度で読めるように。メール処理やデジタル情報の整理力も向上し、積読のストレスがなくなった点も大きな変化です。

受験生やビジネスパーソン、自己成長の意欲が高い人に、瞬読はオススメです!

「仕事のペースが早すぎると話題に」東京都 菊地保公さん(50代)

瞬読を始めたきっかけは、もっとたくさんの本を短時間で読みたかったからです。仕事でも趣味でも読みたい本が多く、時間が足りないと感じていました。今では、電車の中で30分あればビジネス書を1冊読めるようになり、記憶にも残るようになった実感があります。

理解力や判断力も上がり、仕事のスピードが速すぎるとストップをかけられることもあるほどです。また、動画視聴も倍速が基本になり、聞く力まで鍛えられました。初対面の人とも落ち着いて話せるようになり、人と会う機会が自然と増えたのも嬉しい変化です。

瞬読は、時間を有効に使いたい人や本に苦手意識がある人に、ぜひオススメしたいです。

「瞬読を活かして英語教科書を出版」神奈川県 小塚暁絵さん(40代)

英語教育に関わる仕事をしており、教材開発や論文執筆など日々膨大な文字に向き合っています。瞬読を始めたのは、小学生の子どものためでしたが、実際には私の方が真剣に取り組みました。

瞬読のトレーニングは想像以上に楽しく、英語教科書を期日までに出版できたのは、文字をまとまりでとらえる力と、日々の読書習慣が身についたおかげだと感じています。週4日の朝活で、友人親子と一緒に瞬読と読書の時間を確保したことも、継続の大きな支えになりました。

本を読みたいのに読む時間が取れない方は、瞬読を通じてその悩みを自然に解消できると思います。積読派の方には、とくにオススメです。

まとめ

知名度と実績のある速読法ならば、どれを選んでも必ずなんらかの結果は出ます。速読を学ぶうえで重要なのは、トレーニングの継続です。どれほど優れた速読法であっても、すぐにトレーニングをやめてしまえば思うような効果は得られません。

今回の記事を参考に、ぜひ速読トレーニングを長期的に続けてみてください。そうすれば、あなたの読書スピードは間違いなくレベルアップします。速読の習得に向けて、ぜひ頑張ってください。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読