記憶力は、仕事・勉強・こまかい日常生活といった、私たちの人生のクオリティを大きく左右します。しかし、多くの人が年齢とともに記憶力の低下を感じており、認知症への不安を抱いているのが現実です。

そこで今回は、記憶力をアップさせる実践的方法を探っていきます。若者から高齢者まで、すべての年齢層に共通する普遍的な話をしていくので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

記憶力をアップするのは可能?記憶力のしくみを解説

記憶力アップの方法を実践する前に、まずは記憶のしくみについて、しっかりと理解しておく必要があります。

短期記憶と長期記憶

通常、私たちが記憶力と呼んでいるのは、人の名前や過去の出来事を長期間覚えておく「長期記憶」です。しかし、記憶には、もうひとつ「短期記憶」もあり、両方がきちんと機能しないと生活が破綻してしまいます。

短期記憶は別名「ワーキングメモリ」とも呼ばれ、数秒から数分間のごく短い時間だけ、情報を保持できる機能です。もしかすると、そんなに短時間だけ記憶できても意味がないと感じるかもしれません。

でも、これまでにかけた電話番号をすべて覚えても、無駄に脳のスペースを使うだけで、まったく意味がありませんよね。使うときに番号を調べて、電話番号をかける間だけ覚えていられれば、それで十分なはずです。

また、他人と会話ができるのも、短期記憶のおかげといえます。聞いたそばから内容を忘れてしまえば、会話が成立しませんので。

もちろん重要な情報は、長期記憶として数か月・数年単位で覚えておけるように、人間の脳はつくられています。記憶力の向上とは、ようするに「短期記憶から長期記憶へどれくらいスムーズに移行できるか」ということです。

具体的なレベルアップの方法は、のちほど詳しく紹介します。

◆短期記憶と長期記憶の関係については、コチラの記事でもお読みいただけます

長期記憶の種類1「陳述的記憶」

通常、私たちが記憶について話をする場合、ほとんどが長期記憶を指しています。ただし、長期記憶とひと言でいっても、大きく「陳述的記憶」と「非陳述的記憶」にわかれており、その役割は大きく異なります。

陳述記憶とは、思い出や知識といった、文字通り言葉や形で表現できる記憶です。こちらも、大きく「エピソード記憶」と「意味記憶」の2種類に分類されます。

エピソード記憶は、自分のこれまで経験した内容のことで、いわゆる「思い出」だと考えればわかりやすいでしょう。

思い出は、「小さい頃、田舎の川で魚取りをした」と、記憶を文字で表現できます。あるいは、「キラキラした水面」「バシャバシャ跳ねる魚の動き」「ワイワイと騒ぐ従兄弟の声」といった印象深い場面を切り取って、映像として記憶しているケースも多いです。

一方、意味記憶は、勉強で頭にインプットした情報を指します。実際に行ったことがなくても、多くの人はイタリアの首都はローマだと知っていますよね。このように、書籍やインターネット、テレビといったさまざまな媒体から、私たちは膨大な知識を吸収できるわけです。

◆陳述的記憶と非陳述的記憶については、コチラの記事でもお読みいただけます

長期記憶の種類2「非陳述的記憶」

非陳述的記憶は、意識的な努力を伴わない記憶プロセスであり、いわゆる「体で覚える」タイプの記憶の総称です。

一度泳げるようになれば、そのあと何十年泳がなくても、なんとか泳げますよね。もちろん最初はぎごちないだろうし、長距離を泳ぐことになれば、途中で苦しくなって立ってしまうかもしれません。

でも、泳ぎ方そのものを忘れることは、まずないでしょう。無意識のうちにできるよう、体が覚えているからです。

自転車の乗り方・ボールの投げ方・絵の描き方・料理の仕方など、体を使う技術的な記憶は「手続き記憶」と呼ばれています。

また、非陳述的記憶には、「プライミング記憶」も含まれます。プライミング記憶とは、過去の情報が、あとから受ける刺激に影響を与える現象のこと。

たとえば、好感度抜群のヒロイン役を演じた女優が、好感度ランキングで上位にランクインするのも、嫌われ役を演じた俳優に抗議のメールが殺到するのも、過去の情報の影響を強く受けてしまうからです。

無意識下でおこなわれるゆえ、非陳述的記憶を意識する機会は通常ほとんどありません。でも非陳述的記憶が、私たちの生活を支えてくれる非常に重要な記憶であるというのは、ぜひ知っておいていただきたいと思います。

年齢によって記憶力に差はあるのか

結論から言うと、記憶力は50〜60歳ころまで高く維持されていて、明確に低下を示すのは80歳以降というのが現在の定説となっています。

もちろん60歳ともなれば、10代・20代より多少記憶力が衰えるのは、仕方がありません。しかし、多くの高齢者は年齢に関係なく、過去の記憶を鮮明に保持しています。

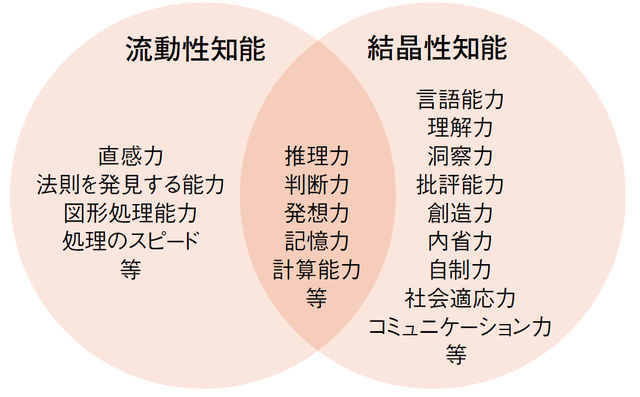

これは、記憶力が、「流動性知能」と「結晶性知能」の中間に位置する能力で、加齢の影響を受けにくいことと関係があります。

流動性知能とは、直感力や図形処理能力といった「新しい情報を処理する能力」です。瞬発力が問われる流動性知能は、20代前半にピークを迎え、あとは少しずつ低下していきます。

一方、言語能力・理解力・洞察力といった「結晶性知能」は、長年の経験や学習で身につける能力です。そのため、60歳ごろまでは衰えがほとんど見られません。

前述のとおり、記憶力はちょうど中間に位置する能力なので、加齢による多少の衰えがあっても問題なく機能するわけです。記憶力に限らず、こうした年齢による能力の衰えについて知っておくと、無駄にストレスを抱える必要がなくなります。

記憶力が衰える主な原因

記憶力の衰えが進行すれば、最悪日常生活が送れなくなってしまうかもしれません。のちほど、記憶力改善の方法を紹介しますが、その前になぜ記憶力が低下するのか、その原因をしっかりと押さえておきましょう。

加齢による物忘れと認知症の違い

年齢を重ねるにつれ、名前や日付を思い出せなかったり、どこに鍵を置いたかを忘れたりといったことが増えるかもしれません。そうなると、誰もが「このまま認知症になるのでは」と不安になるものです。

しかし、加齢による物忘れと認知症では、忘れ方がまるで違います。

- 食事のメニューを覚えていない ↔ 食べたことを忘れる

- 約束をついうっかり忘れる ↔ 約束したことを忘れる

- 買い忘れてしまう ↔ 買い物にいったことを忘れる

- 約束した場所を間違う ↔ 今いる場所がわからなくなる

単なる物忘れの場合、うっかり内容を忘れてしまっても、その行為事態は覚えています。だから、その行為について尋ねれば、「あっ、忘れてた。ごめんなさい」という返事がくるはずです。この程度の物忘れであれば、日常生活にはほとんど支障はないでしょう。

ところが、認知症になると、行為や約束そのものを忘れてしまいます。こうなってしまうと、少しずつ日常生活にも支障が出てくるはずです。しかも、日がたつにつれて、悪化する可能性が高くなります。

もし、周囲に認知症の疑いのある反応をする人がいたら、できるだけ早く専門家に相談してください。ごく初期段階であれば、治療やリハビリで症状が改善する可能性もありますので。

精神的ストレス

精神的ストレスは、記憶力に大きな影響をおよぼす原因のひとつです。強いストレスに長期間さらされると、脳はストレスに対抗するため、「コルチゾール」というホルモンを大量に分泌します。

このコルチゾールが、記憶の司令塔と呼ばれる「海馬」に大きな負担をかけ、記憶力が低下するわけです。

さらに、海馬は、感情の中枢「扁桃体」と隣接しています。扁桃体は、怒りや不安といったマイナスの感情ととくに関わりが深く、海馬もそういった影響をモロに受けてしまいます。

真面目で実直な人ほど、こうしたストレスと正面から向かい合ってしまい、脳の認知機能にダメージを負ってしまいがちです。

人間関係のトラブルをはじめ、健康の衰え・経済面の不安・環境の大きな変化など、私たちはさまざまなストレスに囲まれて生きています。だから私たちは、なんとかしてストレスと上手にお付き合いしていかなければなりません。

生活習慣の乱れ

「生活習慣の乱れは、記憶力の衰えに直結している」と聞いて、否定する人はまずいないでしょう。ジャンク・フードばかり食べて運動もしなければ、今どれだけ健康な人でも、やがて脳の働きは衰えてしまいます。

睡眠不足でいつも頭がぼーっとしていたら、記憶力に悪影響が出て当然です。こういった生活習慣の乱れが続くと、いくら脳トレや記憶法に取り組んでも、あまり効果は期待できません。

記憶力の衰えに悩む人の多くは、以下のどれかひとつ、もしくはすべてに当てはまっています。

- 不規則な睡眠

- 不健康な食事

- 運動不足

記憶力の低下を最低限に抑えるには、生活習慣を整えて、脳が正常に機能する下地をつくってあげなければなりません。具体的な改善ポイントについては、のちほど詳しく解説します。

認知症のような病気

さまざまな病気によっても、記憶力は衰えていきます。なかでも、アルツハイマー型に代表される認知症の、記憶力低下に対する影響は非常に顕著です。

アルツハイマー型認知症になると、脳が少しずつ萎縮してしまい、物忘れが激しくなります。症状の度合いは人によって大きく異なりますが、いちど発症すれば完治はむずかしく、最終的には自分の行動そのものを忘れてしまいます。

自分が食事をしたことも、ひどい場合は名前すら忘れてしまいますから、こうなればもはや独力での生活は困難です。

認知症患者数は年々増えており、2025年には約700万人にまで達すると予測されています。これは、65歳以上の高齢者の、1/5に相当する人数です。さらに、2050年には認知症患者が1,000万人を超えると予測されています。

※参考:3 高齢者の健康・福祉|平成29年版高齢社会白書(概要版) – 内閣府

とはいえ、症状が軽いうちに専門家の適切な処置を受ければ、記憶力低下の進行を極限まで遅らせることは可能です。軽度認知障害を放置しておけば、4年後には約50%が認知症を発症するというデータもあるので、できるだけ早い受診を強くオススメします。

記憶力が悪い人の特徴

記憶力を改善したいなら、記憶力が悪い人を反面教師として、その人の真似をしないのが一番です。記憶力が悪い人の特徴を4つ紹介しますので、まずは自分が当てはまっていないか、チェックしてみてください。

復習の回数が少ない

記憶力に自信のない人は、圧倒的に復習回数が不足しているものです。たとえば、専門書を読み仕事に関する知識を手に入れたい場合、多くの人が1回読んだだけで「わかったつもり」になってしまいます。

しかし、わかったつもりになった本の内容は、翌日になれば80%近く忘れてしまうのが現実です。一方、記憶力の優れた人は、1回では覚えられないことを知っています。だから、何回か本を読み返して、大事なポイントを頭に刷り込んでいきます。

もちろん、復習は回数だけでなく、タイミングが非常に重要です。カナダのウォータールー大学によっておこなわれた研究によると、以下のようなタイミングで復習をおこなうと、覚えた内容をほぼ100%維持できるそうです。

- 24時間以内に10分間

- 7日後に5分間

- 30日後に2〜4分間

こうしたデータを見ると、復習の重要性がよくわかりますね。記憶力が悪い自覚のある人は、まず覚えたい内容を数回復習することからはじめてみてください。

◆最適な復習のタイミングについては、コチラの記事でもお読みいただけます

完璧に覚えようとする

記憶力向上を目指す際に陥りがちな罠のひとつが、「情報を完璧に覚えようとする」ことでしょう。完璧主義はストレスや挫折感を引き起こしやすく、結果的に学習効率を低下させる原因になってしまうケースが非常に多いです。

重要なのは、すべてを完璧に記憶しようとするのではなく、キーポイントやエッセンスを中心に、大枠をきちんと把握すること。こまかい点は、大意をしっかり理解してから、じっくりと詰めていけばいいのです。

前述の通り、そもそも1回で覚えるのは、記憶のシステム上、非常に無理があります。それなのに、記憶力に難のある人は1回で覚えようとするわけです。これでは、すぐに忘れてしまうのも当然でしょう。

完璧を目指すのではなく、学習過程を楽しみながら自分なりのペースで知識を蓄積していくことが、記憶力向上の大きな鍵となります。

記憶力が悪いことを免罪符にしている

「自分は記憶力が悪いから覚えられなくても仕方がない」と、最初から諦めてしまっている人がたくさんいます。しかし、厳しいことをいえば、これは単なる言い訳です。

たしかに、脳機能の一部は、先天的な要素が関係してくることもあるでしょう。脳疾患で、どうしても記憶が欠損してしまう人もいます。でも、脳がごく一般的なレベルで活動していれば、努力しだいで記憶力は大きく改善が可能です。

東洋大学生命科学部「児島 伸彦教授」のインタビュー※を読むと、「遺伝的に決まっている処理能力もあるが、生まれたあとの環境的な要因が大きく影響し、変化するのが脳の特徴である」と書かれていました。

つまり、後天的な経験や努力次第で、誰でもその後の記憶力や学習力をアップできるというわけです。記憶力の悪い人はまず言い訳していることを認めて、今回紹介する記憶力を向上させる方法に、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

※参考:医学博士に聞く、記憶力・学習力アップに影響する脳機能「シナプス可塑性」とは?|LINK@TOYO

記憶に有効な方法を知らない

記憶力に問題のある人は、機能的に問題があるのではなく、単純に記憶に有効な覚え方を知らないだけというケースが非常に多いです。記憶に残りやすい方法があるのに、それを知らなければ、内容を覚えられなくてある意味当然といえます。

たとえば、前述の復習を考えてみましょう。もし、テキストを5回復習するとしたら、多くの人はその5回という回数しか気にしません。

ところが同じ5回復習する場合でも、当日→3日後→1週間後→1か月後というように、徐々に復習の間隔を開けると、記憶への定着が強固になることがわかっています。

こういった学習法を「スペースド・リピティション」といいますが、受験生であってもこういった学習法を知っている人は、残念ながらそれほど多くありません。このあと、そういった「効率的な記憶法」を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

◆暗記の効率を最大化する学習法については、コチラの記事でもお読みいただけます

記憶力を向上させる方法

今回は、記憶力を向上させる方法を9つ紹介します。まずは、どれかひとつを選んで、一定期間試してみてください。

今回は、記憶力を向上させる方法を9つ紹介します。まずは、どれかひとつを選んで、一定期間試してみてください。

目・耳・口・手を使って脳に対する刺激を増やす

記憶力を向上させるには、脳に多様な刺激を与える方法が非常に有効です。具体的には、以下の方法が考えられます。

【脳に多様な刺激を与える方法の例】

- 目(視覚):テキストを読む

- 耳(聴覚):動画を見る、音声テキストを聴く、音読をする

- 口:音読をする、要約した内容をアウトプット

- 手:ノートにまとめる、何度も書いて覚える

なんといっても、視覚を通したインプットが、もっともポピュラーでしょう。文章を読んだり、動画を見たりと、ほとんどの人が目から情報を取り入れているはずです。

近年では、YouTubeに代表される動画が、情報発信の中心になっていますね。視覚と音声の両面から情報が入ってくるため、内容が理解しやすく、気軽に見られるのが人気の理由でしょう。

また、インプットした情報を長期記憶として保存したい場合は、音読がオススメです。情報を声に出しながら読むと、「何度も復唱するほど、この情報は重要なんだな」と脳が判断して、しっかりと記憶に保存されます。

同様の理由で、「手で書く」のも非常によい方法です。ただし、書き写しはとにかく時間がかかります。本当に重要なところだけをノートにまとめるなど、音読とうまく使い分けてください。

◆視覚と聴覚のサンドイッチ学習については、コチラの記事でもお読みいただけます

インプットの回数を増やす

もっとも効果の高い記憶力アップの方法は、間違いなく「復習」です。インプットの回数を増やせば、そのぶん記憶の定着が深くなっていきます。

復習はペンキ塗りのようなものと考えると、イメージしやすいかもしれません。1回塗っただけでは、厚みにムラがあり、塗れていない箇所もたくさんあります。ところが、2回・3回と重ね塗りをしていくうちに、塗り漏れがなくなり、きれいな塗装面が完成するわけです。

記憶も、1回読んだだけでは、どうしても抜け落ちる箇所が出てきます。だから、何度もインプットをして、記憶の漏れを少なくしていくんです。

また、せっかく復習をするなら、徐々に復習の間隔を伸ばす「スペースド・リピティション」を取り入れてください。1週間→2週間→1か月というように復習の間隔を伸ばしていくと、忘れかけたポイントが再度しっかりと補填されて、記憶が強固に定着します。

◆スペースド・リピティションについては、コチラの記事でもお読みいただけます

インプットした内容をアウトプットする

インプットの回数を増やし、十分な量をインプットできたと感じたら、今度は少しずつアウトプットにも取り組んでみましょう。アウトプットを前提としてインプットすると、きちんと説明できるように、内容をより深く理解しようという意識が自然と働きます。

より深く理解しようとする情報に対して、脳は「この情報は重要だ」と判断するため、結果として長期間記憶に定着してくれるのです。

アウトプットの方法は、どういったものでも構いません。読んだ内容を友人に教えてみるのもいいし、書評ブログなどもオススメです。書評ブログは少々大げさだというなら、XのようなSNSで感想をつぶやくのがいいかもしれません。

文字数に制限があるので、インプットした内容を短くまとめるよい訓練になるでしょう。

◆アウトプットの効能については、コチラの記事でもお読みいただけます

記憶したい内容を要約してみる

人に教えるにせよ、あるいはSNSでアウトプットするにせよ、読んだ内容の要約は必須です。要約をすると、重要なポイントを素早く見極める能力が身につきます。

記憶力が悪い人は、往々にして書かれている内容をまんべんなく覚えようとします。数百ページもある本を丸ごと覚えようとしても、それは無理というものです。一方、記憶力のいい人は、本当に重要なポイントだけに絞り、順序立てて理解していきます。

慣れていない人にとって、要約は正直面倒くさい作業です。自分で考えながら、大事なポイントを抜き出していかなければなりませんので。

もし、どうしても要約がうまくいかない人は、重要な箇所にマーキングされている本から読んでみるとよいでしょう。太字や赤字で大事なポイントを目立たせている本は、要約が簡単です。

いずれにせよ、要約を習慣化できれば、記憶力にも必ずよい影響が生まれます。ぜひ、インプットして内容の要約に取り組んでみてください。

◆要約のポイントについては、コチラの記事でもお読みいただけます

脳トレで海馬を刺激する

ストレスに負けないように、普段から脳トレで海馬を鍛えておきましょう。もちろん、海馬以外にも重要な部位は数多くありますが、海馬は記憶と密接な関係があるため、脳トレの効果が表れやすいのです。

新しく仕入れた情報は、いちど海馬によって整理され、その後必要な情報だけが長期記憶として大脳皮質にファイルされていきます。そのため、海馬をよいコンディションにキープできれば、記憶力は確実にレベルアップします。

ただ残念なことに、海馬はストレスにとても弱い器官です。人間はストレスを感じると、副腎へコルチゾール(神経伝達物質)の分泌を要求します。コルチゾールの大量分泌で心拍数を上げて、ストレスへ対応できるように体を変化させるためです。

この反応自体は、人間の正常なアラートシステムであり、まったく問題ありません。しかし長期間続くと、海馬の細胞は痛めつけられ、最後には萎縮してしまいます。記憶力向上の期待できる脳トレで、ぜひ海馬を守ってあげてください。

なお、記憶力に関するオススメの脳トレを、以下に挙げておきます。

- クロスワードパズル

- 間違い探し

- 記憶ゲーム(神経衰弱など)

- 新しい言語の学習

- 楽器演奏

◆記憶力アップにオススメのアプリについては、コチラの記事でお読みいただけます

集中力を高め、記憶力を向上させる環境を整える

誘惑が多いと、ほかに気を取られてしまい、記憶力の低下を引き起こす可能性があります。記憶力を向上させるには、自然と集中力が高まるような環境づくりが大切です。

- 静かで落ち着く場所選び

- 適度な明るさの照明

- 快適なイス

- 整理整頓

- スマートフォンとの付き合い方

- 定期的な休憩

上記の要素がすべて揃った環境を用意できれば最高ですが、現実的にはほぼ不可能です。そのため、「これだけはなんとかしたい」というポイントに絞って、対策をする必要があります。

個人差はありますが、もっとも熟考すべきは、間違いなく「スマートフォンの扱い」でしょう。動画視聴・SNS・ネットサーフィン・ゲーム・各種アプリと、スマホには私たちの集中力を奪う仕掛けが満載です。

かりに電源を切っておいても、視界にチラッとでも入れば、その瞬間に意識はスマホに奪われてしまいます。集中したい時間には、電源を切って、カバンにしまってください。

◆スマホやSNSとの付き合い方については、コチラの記事でもお読みいただけます

ペグ法のような記憶テクニックを利用

世の中には、記憶法と呼ばれるテクニックが数多くあります。こまかい点はそれぞれ異なるものの、「なにかに関連づけて覚えやすくする」という基本的な考え方は、どの記憶法も同じです。

今回は、ペグ法という人気記憶テクニックを紹介します。ペグ法は、数字の暗記に最適な記憶法です。電話番号や暗証番号、歴史で習った年号などを覚えたいときは、ぜひペグ法を利用してみましょう。

やり方は非常にシンプルで、ペグテーブルと覚えたい数字を関連づけていくだけです。ペグテーブルとは、覚える内容をペグ(フック)としてひっかけるための場所を指し、事前に決めておく必要があります。(下記のように語呂合わせにするのがコツ)

- 0→冷蔵庫

- 1→市場

- 2→ニワトリ

- 3→サンバ

- 4→塩

- 5→ゴボウ

3251という暗証番号を覚えたい場合、「サンバを踊っているニワトリがゴボウを買いに市場に向かった」というように、数字を基にした文章をつくっていきます。この言葉を繋げて覚えていく方法を「連想結合法」といい、ペグ法とセットでの使用がオススメです。

連想結合法やそのほかの記憶法については、別記事で詳しく解説しています。興味のある方は、ぜひそちらの記事も読んでみてください。

マインドマップで思考を整理する

記憶力の向上には、マインドマップが非常に有効です。マインドマップとは、頭のなかにある思考すべてを、1枚のシートにまとめる(実際に紙に書くという意味ではない)思考整理法になります。

さまざまな情報が入り乱れたカオスのような状態と、思考の全体像が明確にまとまっている状態なら、後者の方が記憶しやすいのは明らかでしょう。

マインドマップの素晴らしさは、思考の流れがひと目でわかるところにあります。まず思考の出発点となるキーワードがあって、そのキーワードから派生する思考を数珠つなぎに広げていくのがマインドマップの基本形です。

たとえば、「記憶力を向上させる方法」がメインキーワードだとしたら、そこから「目・耳・口・手を使って脳に対する刺激を増やす」「インプットの回数を増やす」「ペグ法のような記憶テクニックを利用」といった方法が浮かび上がってくるでしょう。

あとは、それぞれの記憶法に関して、メリット・デメリット、具体的なやり方、失敗しないコツといったように、どんどん思考を広げていきます。

今回は、マインドマップの詳細を説明しませんが、興味のある方は書籍などで調べてみてください。

◆マインドマップについては、コチラの記事でもお読みいただけます

モーニングページで新しい記憶のスペースをつくり出す

モーニングページは、ジュリア・キャメロンのベストセラー『ずっとやりたかったことを、やりなさい』で紹介された、朝一番におこなう思考整理法です。

やることはいたってシンプルで、朝起きた直後に、心に浮かぶことを制限なくA3ノート3ページにわたって書き留めるだけ。

私たちは、いつも頭のなかでなにかを考えています。頭のなかで考える内容は、新しい考えが浮かぶとすぐに忘れてしまい、またなにかの拍子に思い出すというパターンの繰り返しになりがちです。これでは、いつまでたっても、大事なことに向き合えず、記憶にも残りません。

モーニングページが習慣化できると、新しい記憶のスペースが脳内に生まれます。余計な思考を、すべてモーニングページに書き写してしまうからです。

モーニングページは、紙と鉛筆があれば、誰でもすぐに取り組めます。「いつも頭のなかがごちゃごちゃしている」という自覚のある人は、ぜひ明日からモーニングページに挑戦してみてください。

◆モーニングページについては、コチラの記事でもお読みいただけます

デジタルツールを活用して記憶力を向上させる方法

仮想現実(VR)のように、10年前には想像もできなかったような新しい技術が、現在では比較的容易に誰でも手にできる時代になりました。記憶力を改善したいなら、こういったデジタルツールを活用しない手はありません。

今回は、記憶力向上に役立つデジタルツールの活用法を、5つご紹介していきます。

記憶を助けるアプリケーションとその使い方

記憶の向上に対してアプリを活用したいと考えているなら、記憶サポートに特化したアプリを利用するのが一番効率的です。

たとえば、「Anki(アンキ)」のようなフラッシュカードアプリは、自分の好みにカスタマイズしたフラッシュカードを繰り返しインプットしていくことで、長期記憶への定着を大いにサポートしてくれます。

Anki最大のメリットは、なんといっても「分散学習(スペースド・リピティション)」を自動で設定してくれる点でしょう。

記憶に復習は欠かせませんが、復習の頻度とタイミングを自分で決めるのは、正直かなり面倒です。その点Ankiなら、「覚えにくいカードは頻繁に、簡単なカードは復習回数を少なく」といった具合に、ベストな復習タイミングを自動で提示してくれます。

学習者はアプリに提示された通りに復習をすればよいので、学習計画に頭を悩ませる必要がありません。

◆フラッシュカード「Anki」については、コチラの記事でもお読みいただけます

オンライン脳トレゲームの効果的な活用法

脳トレのなかでも、オンライン脳トレゲームは、楽しみながら記憶力や集中力を鍛えるのに最適です。脳トレの問題点として、飽きによる継続率の低さが考えられます。

どんなにおもしろい脳トレでも、自宅で黙々とやっていると、飽きが早いです。その点、オンライン脳トレなら、いつでもどこでも自由に脳トレができるので、空き時間のよい暇つぶしになってくれます。

「脳トレをやらなくては」と身構えると心理的に負担になりやすいですが、スキマ時間にちょっとやるだけと考えれば、継続はぐんとしやすくなるはずです。

なお、私ども瞬読でも、「瞬読式脳トレアプリ」をご用意しています。記憶力・思考力・判断力・読解力・集中力・発想力といったさまざまな認知機能を鍛えられる、非常に効率のよい脳トレアプリです。

興味のある方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。

※10歳から100歳まで見るだけで脳がよくなる 瞬読式 脳トレアプリ

仮想現実(VR)を利用した記憶トレーニング

仮想現実(VR)は、記憶トレーニングの世界に革命をもたらしています。VRでは、実世界ではむずかしいシチュエーションを再現し、実際その場にいるかのように体験が可能です。

たとえば、VRを使って歴史的な出来事を再現したり、異なる文化の国を旅したりできれば、体験した記憶はより深く鮮明に記憶へ残ります。

また、VRは言語学習との相性も非常に抜群です。セミナー講義のVRなら、まるでリアルタイムでレクチャーを受けているかのように勉強ができます。システムによっては、実際に海外のカフェで注文する、ホテルでチェックインするといった疑似体験も可能です。

VRは現在過渡期なので、いつでも気軽にというわけにはいきませんが、機会があればぜひ挑戦してみていただければと思います。

なお、現在NHKのYouTubeサイトで、歴史に関するVRの番組(歴史探偵)が紹介されています。VRのイメージが湧きやすいと思いますので、興味のある方は確認してみてください。

音声アシスタントを使用した記憶改善テクニック

音声アシスタントを使った記憶改善テクニックは、日常生活へ簡単に組み込める非常に便利なアイデアです。

たとえば、Amazon EchoやGoogle Homeのようなデバイスで、リマインダーやアラームを設定したとしましょう。そうすると、記憶したい重要な情報の復習タイミングを教えてくれるので、復習の忘れを防げます。

また、音声アシスタントは、学習したい内容を問いかけ形式で練習するやり方にも最適です。Amazon Echo(Alexaマルチリンガルモード)を使えば、Alexaと英語で会話ができます。もちろん、英会話だけでなく、和英(英和)の翻訳も可能です。

こういった音声アシスタントは、目や手を使う作業から解放されるので、家事をしながらでも利用できるのが嬉しいですよね。

スマートウォッチで生活習慣を管理

スマートウォッチによる生活習慣の管理は、記憶力向上に大きく役立ってくれます。睡眠パターン・心拍数・日々の活動量の計測など、スマートウォッチを使えば自分の生活習慣や体調をリアルタイムで確認が可能です。

スマートウォッチを手に入れたら、記憶と密接な関係のある睡眠の質を改善するために、まずは睡眠追跡機能を使ってみましょう。多くのスマートウォッチには、心拍数から眠りの深さや時間帯などを正確に分析する機能が備えられています。

脳はレム睡眠中に記憶の整理と定着をおこなうため、レム睡眠の状態を管理できる機能は、今後の生活習慣を考える上で本当に役立ちます。

ハイグレード機種なら、さらに血中酸素レベルや血圧なども計測できるため、より精度の高い体調管理が可能です。

価格も1〜2万円と比較的リーズナブルなので、記憶力と体調を同時に改善したい方に、全力でオススメします。

生活習慣を整えて記憶力アップ

記憶力を向上させるには、脳が問題なく活動している必要があります。そのためには、睡眠・食事・運動といった、生活習慣の見直しが不可欠です。

レム睡眠の時間をしっかり確保する

生活習慣のなかで、もっとも記憶力向上と密接な要素はどれかと聞かれれば、間違いなく睡眠を挙げます。なぜならば、人間の脳は、レム睡眠中に記憶の整理と消去をおこなうからです。

レム睡眠は90〜120分周期で発生し、朝方になるほど1回の時間が長くなります。つまり、睡眠時間が1〜2時間短くなれば、レム睡眠の回数が減り、記憶の整理が十分にできない可能性が出てくるわけです。

日本人の睡眠時間は、世界でもトップクラスに短いといわれています。最低でも7時間、できれば8時間程度の睡眠を確保するように心がけましょう。

なお、時間だけでなく、睡眠の質も重要です。レム睡眠と交互に発生するノンレム睡眠は、体と脳の疲れを回復するための重要な時間になります。

できるだけ部屋を暗くする・快適な温度を維持する・就寝4時間前になったらカフェインとアルコールは摂取しないなど、ぐっすり眠るためにいろいろと試してみてください。

◆睡眠の効能については、コチラの記事でもお読みいただけます

脳が喜ぶ食材を大量に食べる

脳も体の一部である以上、食事の影響を大きく受けます。食事の基本は、三大栄養素のバランスにあり、タンパク質・脂質・炭水化物(糖質)を極端に減らすのは、絶対にオススメしません。

そういう意味でいうと、近年流行っている「糖質制限」には、細心の注意が必要です。あくまでも食べ過ぎを抑えるのが糖質制限の目的であって、必要以上に制限すれば、脳がダメージを受けてしまいかねません。なんといっても、脳の主な栄養源は糖質ですからね。

また三大栄養素とは別に、脳によいといわれる食材(いわゆるブレインフード)を、ぜひ積極的に食べるようにしましょう。以下、オススメのブレインフードをまとめておきます。

- サーモン、サバ、ナッツ類:オメガ3脂肪酸

- 貝類:亜鉛

- ベリー類:アントシアニン

- トマト:リコピン

- コーヒー、緑茶:カフェイン

- ターメリック:クルクミン

◆脳にいいオススメの食材については、コチラの記事でもお読みいただけます

軽めの運動で脳の血流をよくする

運動には、肉体的な健康を保つだけでなく、脳の機能を向上させる効果も期待できます。定期的に体を動かすと、全身の血流がよくなり、脳に運ばれる酸素と栄養(ブドウ糖)の量が増加します。

とくに、大きな筋肉が集まっている下半身の運動効果は絶大です。太ももやふくらはぎのポンプ機能が強化されると、下半身に滞りがちな血液が大量に脳へ供給されます。

もちろん、スポーツ選手のような激しい運動は必要ありません。少し息が弾む程度のウォーキングやストレッチ、筋トレを、週に2回以上合計150分程度おこなえば十分です。

大事なのは、継続すること。無理をしてケガでもすれば、運動が嫌になってしまいます。体を本格的に鍛えたい場合でも、最初は決して欲張らずに、少しずつ強度を上げるようにしましょう。

◆高齢者でもできる運動については、コチラの記事でお読みいただけます

リラクゼーションでストレスをケアする

記憶力が衰える原因でもお伝えしたように、精神的ストレスが記憶に与える影響は、非常に大きいです。いくらよい食生活をして定期的に運動をしても、常に過大なストレスがかかっている状態なら、記憶力にも悪い影響を与えてしまいます。

こういったストレス対策には、リラクゼーションがオススメです。深呼吸・瞑想・ヨガといったメジャーなものから、アーユルヴェーダ(インド)やホ・オポノポノ(ハワイ)といった伝統色の強いものまで、手法はそれこそ星の数ほど存在します。

厳密にいえば、向き不向きなどはあるかもしれません。しかし、自分のメンタルをよい状態に保つのが目的なら、正直どれを選んでも問題ないです。今までこういったメンタル的な手法に取り組んだことのない人は、呼吸法からはじめてみてはいかがでしょうか。

呼吸法なら、ヨガのように柔軟性も必要ないですし、いつでもやろうと思った瞬間に取り組めます。オススメの呼吸法については、以下の記事で紹介していますので、よかったら確認してみてください。

◆呼吸法については、コチラの記事でお読みいただけます

まとめ

記憶力は、勉強や仕事をはじめ、あらゆる場面で重要な役割を果たします。認知症になり、ものごとを簡単に忘れてしまうようになれば、もはや日常生活を送るのも困難です。そういった事態になる前に、今回紹介した9つの方法で、記憶力を鍛えていきましょう。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読