記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

もしあなたが、受験を控えた学生や専門知識を学ぶ必要のある社会人なら、「もっと本を速く読めるようになって、どんどん新しい知識を覚えたい」と熱望しているはずです。

ところが実際には、「5ページも読まないうちに眠くなってしまい、全然読書が捗らない……」という人が多いのではないでしょうか。

でも安心してください。タイトルにもある通り、「右脳速読」をマスターすれば、もう読書で悩む必要はありません。

今回の記事では、私が指導する右脳速読法とあわせて、本を速く読む方法を5つ紹介していきます。5つの方法を理解したうえで、右脳速読に取り組めば、その効果は何倍にもアップするでしょう。読書スピードでお悩みのかたは、ぜひ最後までお読みください。

目次

誰よりも速く本を読む5つの方法

後述する右脳速読法は、私の知るなかでもっとも早く本を読む方法である、と断言できます。右脳速読についてはのちほど詳しく紹介するとして、速読の前にまずは押さえておきたい、5つの読書法をお伝えしておきます。

- とにかく脳内音読をやめる意識をもつ

- 文章をまとめ読みする「視読」をマスターする

- 重要なポイントを見極める

- 最初にまえがきと目次をチェック

- 繰り返しを前提として読む

ひとつずつ解説しますね。

とにかく脳内音読をやめる意識をもつ

もし本を速く読みたいのならば、速読云々の前に、まずは「脳内音読」をやめるのが先決です。

音読と聞けば、「私、音読なんてしていないけど」そう反論してくるかたもいるかもしれませんね。たしかに、いちいち声を出しながら本を読む人はほとんどいないでしょう。しかし、じつはほぼ100%の人が、頭のなかで音読をしているものなのです。

普通の人が本を読むスピードは、1分間に約400〜800文字といわれています。対して人間の話す平均的なスピードは、分速300〜400文字程度です。こうやって比較すると、頭のなかで音読をしていれば、黙読よりも遅くなるのは当然だとご理解いただけると思います。

とはいえ、脳内音読はクセみたいなものですから、そう簡単にはやめられません。唯一効果のある「視読」については、次の項目で解説します。

◆脳内音読については、コチラの記事でもお読みいただけます

文章をまとめ読みする「視読」をマスターする

前述のとおり、脳内音読の防止にもっとも効果的な方法が、今回紹介する「視読(しどく)」です。

おそらく、今回はじめて「視読」という言葉を知った人も、たくさんいらっしゃるでしょう。視読とは、1文字ずつではなく、複数の単語や文章をまとめて読む方法のことです。

「文章を2行も3行もまとめて読むなんて、私にはムリ!」

まとめ読みと言われて、おそらくこのように感じた人も少なくないでしょうね。

たしかに普通に考えれば、文章をいっぺんにまとめて読むなど、できないと感じて当然です。しかし、少しずつ読む量を増やしていけば、必ず視読はできるようになります。

私が指導する右脳速読法の受講生にも、ひとつの単語からはじめて、最終的に1〜2秒間で1ページ読めるようになる人がたくさんいますので。

右脳速読式視読トレーニングについては、のちほど詳しく紹介していきます。なお、別記事でも視読についてまとめていますので、ぜひそちらの記事もご確認ください。

◆視読トレーニングについては、コチラの記事でもお読みいただけます

重要なポイントを見極める

読書をはじめる前に、「重要なポイントを見つけたら覚えておこう」という意識をもつだけでも、かなり速く本が読めるようになります。

本というのは、最初から最後まで、すべてが均等に重要なことが書かれているわけではありません。導入部や事例など、本筋とは直接関係ないパートもかなり含まれているのが普通です。

最終的に自分にとって必要なポイントを知ることが読書の目的だとすれば、重要な箇所に意識を向けてそこだけをしっかり理解できれば、読書の目的はほぼ達成できたといってよいでしょう。

重要な箇所とそうでない箇所のメリハリをつければ、その分読書スピードは速くなります。ただしこういった読み方を、後述する「飛ばし読み」と混同すると、大きな失敗もあり得るので注意が必要です。両者の違いについては、のちほど解説しますね。

最初にまえがきと目次をチェック

本を速く読みたいなら、最初にまえがきと目次のチェックをオススメします。とくによく練られた目次には、それだけでも本の内容をほぼ把握できるほど、情報が満載です。

まえがきにしても、著者がその本で伝えたかった想いやポイントについて、わかりやすく紹介されているケースが多いですよね。(あまり参考にならない場合もありますが……)

いずれにしても、まえがきと目次を読まない読書は、ナビなしで知らない土地をドライブするようなもの。情報満載のまえがきと目次にしっかり目を通して、ぜひ読書を効率よく進めていきましょう。

繰り返しを前提として読む

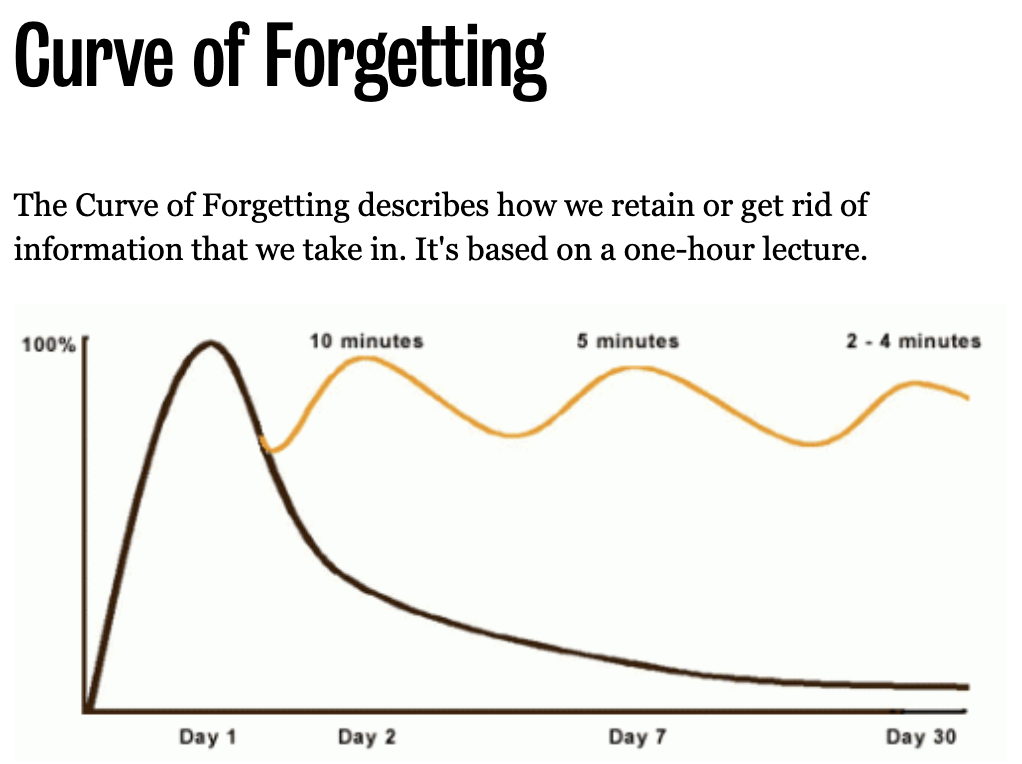

※参考:Curve of Forgetting Campus Wellness | UNIVERSITY OF WATERLOO

どういった内容の本でも、繰り返しを前提にすれば、スムーズに読書が進みます。そもそも、どんなに頭がよくても、1日経てば読んだ内容の80%近くを忘れてしまうのが、人間の記憶というものです。

そう考えると、最初から1回で内容を把握しようとするのは、とても非効率だと思いませんか?1回でこぼれ落ちのないように読もうとすると、どうしても読書スピードは落ちます。

それよりも、1回目は概要をザッと掴むために素早く読み、2回3回と繰り返して少しずつ記憶に定着させるほうがよほど効果的でしょう。

実際カナダのウォータールー大学でおこなわれた研究(上図)によれば、1カ月間に3回復習すれば、最初に覚えた内容をほぼ忘れないでいられるそうです。

通常ならむずかしい3回の復習も、速読ができればそれほどむずかしいことではありません。というわけで、読書はできるだけ3回読むのを前提として、まずはサラッと全体像を掴むように心がけていきましょう。

◆復習の重要性については、コチラの記事でもお読みいただけます

本を速く読む方法を探しているなら「右脳速読」がオススメ!

それでは、右脳速読法「瞬読」の概要をご紹介していきます。

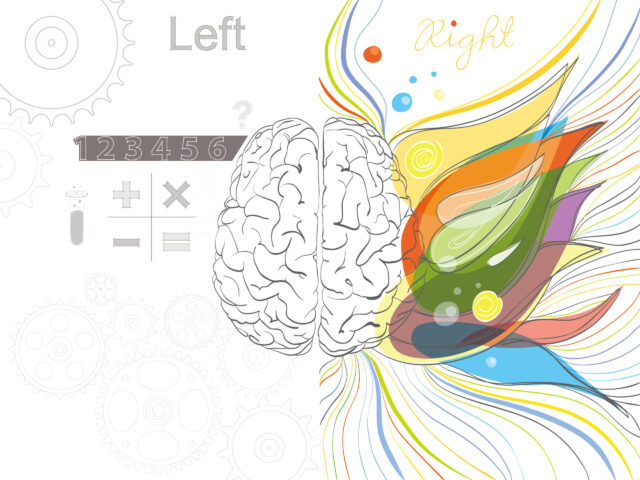

私が指導する右脳速読法「瞬読」をひとことでいうと、「イメージ化が得意な右脳で、読んだ文章を画像として記憶する速読法」といえば伝わりやすいでしょうか。

通常の読書は、文字認識を司る左脳でおこないます。1文字ずつ文字を認識していくので、読書スピードは1分間に400〜800文字が平均といったところです。

対して右脳速読法なら、分速1〜2万文字で本を読める人が本当にたくさんいます。受講生のなかには、分速40万文字以上で読む小学生もいて、指導する私自身も大変驚きました。

イメージ化がピンとこない人に対して、私はよくこのような例をお話しします。

もし「今度のGWにハワイへいこうか?」といわれたら、一瞬でハワイの青い海を頭に思い浮かべるでしょう。「今晩、お寿司食べにいかない?」と誘われれば、マグロやウニといった好物のお寿司が、一瞬のうちに頭をグルグルと駆け巡ったはずです。

そう、文章を普通に読むよりも、イメージで言葉を把握するほうが、圧倒的に処理スピードは速いのです。右脳速読法「瞬読」は、このイメージ力のスピードを最大限活用した速読法だとご理解ください。

なお、速読法ごとの読書スピードの違いや、習得の難易度などについては、このあと「本を速く読む方法を身につける際の注意点」で、詳しく説明します。

右脳速読法「瞬読」をもっと知りたい!という方は下記のリンクからどうぞ。

》》自宅で受講できるZoom体験会

なお、瞬読の詳しい情報は、別記事でもまとめています。速読をはじめる前に、ぜひそちらの記事も確認しておいてください。

本を速く読む方法を身につける際の注意点

誰よりも速く本を読む方法がわかっても、必要なポイントを外してしまうと、思ったような結果は出せません。そこでこの章では、本を速く読む方法を身につける際の注意点を、4点紹介していきます。

- 速読法によって読書スピードは大きく異なる

- 習得のむずかしい速読法は選ぶな

- 本を速く読むのに年齢は関係あるのか?

- 飛ばし読みはNG

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

速読法によって読書スピードは大きく異なる

右脳速読法の項目でもお話ししたように、本を速く読む方法を身につけたいなら、速読を避けては通れません。ただし、速読ならなんでもよいわけではなく、きちんとした基準をもって、自分に合った速読法を選ぶ必要があります。

まず知っておいていただきたいのは、「速読法によって読書スピードは大きく異なる」という事実です。

速読には大きく2種類のやり方があり、それぞれ読める速さの上限が違います。

・目を速く動かす速読法:1分間に約2,000文字

・右脳を活用する速読法:1分間に1〜2万文字(瞬読の場合)

ご覧のとおり、同じ速読でも、その結果には10倍もの差があるのがおわかりでしょう。速読をしない人の読書スピードは、分速約400〜800文字なので、2,000文字でも素晴らしいとは思います。

ただ、せっかく速読を学ぶのなら、より速く読めるほうがいいですよね。速読法による違いについて詳しく知りたいかたは、別記事の比較記事を読んでみてください。速読法の特徴がよく理解できると思います。

◆各速読法の違いについては、コチラの記事でもお読みいただけます

習得のむずかしい速読法は選ぶな

さきほどは、速読法による読書スピードの違いを説明しました。ただ、読書スピードだけに注目して速読法を選ぶと、これまた大きな失敗をしてしまう可能性があります。

なぜならば、速読法ごとに、その「習得の容易さ」も、まったく異なるからです。

たとえば、これまで主流だった目を速く動かす速読法の場合、途中で挫折する人がたくさんいました。どうしてかというと、目を速く動かすには普段あまり使わない眼筋をフル稼働する必要があり、すぐに疲れてしまうからです。

短時間ならともかく、長時間目をグルグル動かし続けるなど、少し考えただけでその難易度の高さが想像できます。

その点、右脳速読法なら、ムリな眼球運動は一切必要ありません。段階ごとに少しずつトレーニングすれば、文字通り誰でも習得が可能です。

右脳速読法「瞬読」をもっと知りたい!という方は下記のリンクからどうぞ。

》》自宅で受講できるZoom体験会

そういうわけですから、速読法を選ぶ際には、くれぐれも習得のむずかしい方法で挫折することのないように、気をつけてチェックしてください。

本を速く読むのに年齢は関係あるのか?

小学生高学年の子どもをもつ親御さんのなかには、中学受験に役立てたくて、子どもに速読を習わせたいと考えるかたがたくさんいらっしゃいます。

結論からいえば、速読をスタートするのに年齢は関係ありません。ストレスなく文字が読める小学校3〜4年生くらいになれば、十分速読に対応できます。

もちろん、速読には理解力や記憶力を鍛えてくれる側面があるので、受験対策としても非常に有効です。また、自我を形成していくこの重要な時期に大量の読書ができれば、子どもの感性や知能はしっかりと磨かれていくでしょう。

ただし、右脳速読を習いたての時期には、子どもの大好きな絵本やマンガは少々我慢してもらうようになります。これらの本には絵が多すぎて、文章のイメージ化という右脳速読のトレーニングを邪魔してしまうからです。(プライベートでは好きに読んでもOK)

これから、中学・高校と大量に文字を読む生活が続きます。子どものうちに読書スピードを鍛えておくと、知識のインプット量において、圧倒的なアドバンテージが手に入ります。ぜひ、頑張って挑戦してみてくださいね。

◆速読と年齢の関係については、コチラの記事でもお読みいただけます

飛ばし読みはNG

「重要なポイントを見極める」でも触れましたが、「重要なポイントをしっかり読む」という意味では、右脳速読も飛ばし読みも似ている面があります。ただし、両者に根本的に大きな違いがあるのは、前にも述べたとおりです。

まず右脳速読の場合、重要なポイントを意識はしますが、そうでない箇所もきちんと読んでいきます。

一方飛ばし読みは、極端な話、重要な箇所以外はサラッと流してほとんど読んでいません。そのうえ、重要な箇所の選定基準が明確ではないので、体調や精神面の影響を非常に受けやすいという大きな欠点があります。

ようするに疲れていたり落ち込んでいたりすると、気が乗らずに、つい大事な部分を見落としてしまう可能性があるということです。

「重要なポイントをしっかり読む」意識だけをマネして、飛ばし読みは決してやらないようにしましょう。

◆速読のしくみについては、コチラの記事でもお読みいただけます

右脳速読トレーニング4つのステップ

ここまで右脳速読の話を読んでも、自分に右脳速読ができるのか、不安を感じているかたも少なくないでしょう。そこで最後に、右脳速読を実際にどうやって学んでいくのか、その流れをご紹介しておこうと思います。

右脳速読トレーニングは、大きく4つのステップに沿って進めていくシステムです。ステップ3と4はトレーニングというよりは実践なので、実質的にステップ1・2で基本を学んでいきます。

ステップ1:バラバラの文字を正しく認識

前述のとおり、右脳速読は目にした文章を瞬時に映像化していく読書法です。ほかの速読法と違い、目を極端に動かすことなく、視界に入った情報を素早く理解していかなければなりません。

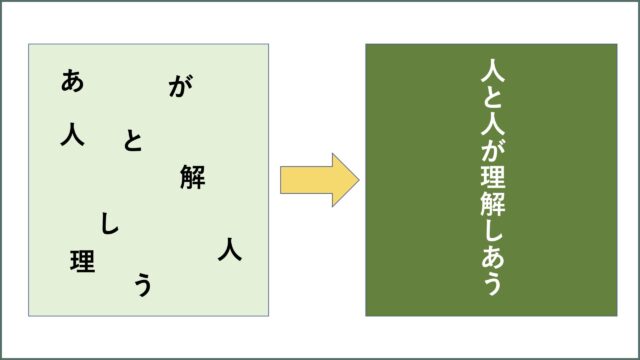

この変換力を鍛えるために、バラバラに配置された文字を正しい言葉に認識するトレーニングをおこなっていきます。

最初は「ジトプエ → エジプト」「メカラ → カメラ」といった、ごく短い単語で十分です。短い単語を5秒以内に変換できるようになったら、今度は文字数を増やし、さらに配置をバラバラにします。

どうですか? 配置がバラバラになると、いきなり難易度がアップしたように感じたかもしれませんね。でも、大丈夫です。5分でも10分でも毎日継続すると、1週間もしないうちにパッと正しい言葉が頭に浮かぶようになります。

こういう状態になったら、ステップ2に進みましょう。

ステップ2:文章の内容を映像化

ステップ2は、目にした文章を、右脳を使って映像化していくトレーニングです。ステップ1では、3〜5文字程度の単語が題材でした。今度は2〜3行にわけた文章を使っていきます。

また、1つの文章にかける時間は、5秒ではなく1秒に減らします。1秒と聞くと、少々たじろいでしまうかもしれませんね。でも、これも慣れです。逆に、ひとつの文章に5秒以上かかる場合は、おそらく左脳読みをしていると考えられます。

あくまでも、瞬時に映像化する能力を鍛えるのが目的なので、もしできなくても1秒経ったらどんどん進めてください。そのうち、必ず読めるようになりますので。

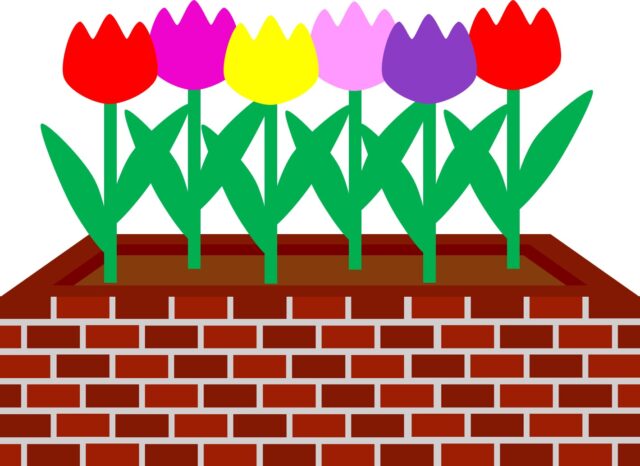

「庭の花壇には、赤や黄色・紫といった色鮮やかなチューリップが、きれいに咲いている。」この文章を読んで、以下のような映像を1秒以内にイメージできたら、合格です。

もちろん、色の順番が違っていてもOKですし、1色くらい抜けたってとくに問題ありません。「花壇にきれいなチューリップが咲き誇っている」イメージさえできていれば、十分です。

1秒以下を意識すると、最初はうまくイメージできないことも多いでしょう。そういう場合でも、「慣れればそのうちできるだろう」くらいの楽な気持ちで、とにかく先に進んでください。

ステップ3:実践本読み

ステップ2の映像化に慣れてきたら、いよいよ長文単位での映像化にチャレンジしていきます。このステップは、いうなれば前述の「視読」に慣れるためのトレーニングです。

最初は2行を基準にトレーニングを進めていき、最終的には見開き2ページの視読を目指していきます。このレベルまでくると、読むというよりは、「見る」という表現のほうがピッタリくるかもしれませんね。

ちなみに、まったく知識のない分野の本は、速読に向いていません。医学知識のない私たちが、医学書を読んでもチンプンカンプンですよね。

まだトレーニングの段階ですので、とにかく基礎知識があって、表記のやさしい読みやすい本を選んでください。そういう意味では、多くの人に受け入れられているベストセラー本が、やはりオススメです。

時間の目安については、ひとまず1冊15分で読むのが目標になります。1冊15分というと、おおよそ分速4,000文字のレベルです。ここまで読めるようになれば、数か月のトレーニングで、1冊3分レベルに到達できる人も多いと思います。

ステップ4:読んだ内容をアウトプット

このアウトプットトレーニングは、ほかの速読法にはない「総仕上げ」とでもいうべき、重要な意味をもっています。

「右脳でインプットした内容を左脳でアウトプットする」そうやって左右の脳をバランスよく使用するので、脳全体が活性化するわけです。

本来、創造性や発想力を鍛えるべき学生時代においても、私たちは論理性や分析・計算といった、結果に直結する勉強ばかりを強いられています。ところが右脳速読に取り組めば、いやでも右脳と左脳両方を使うようになり、自然とバランスが整ってくるんです。

これは、言語脳と呼ばれる左脳に偏重した通常の速読では決して得られない、非常に大きなメリットだと思います。

なお、アウトプットの際は、できるだけ手書きでおこなうのがコツです。手書きでメモを取ると脳が強い刺激を受けて、より長期間記憶に残りやすくなるという研究結果もあります。

もちろん、いったん右脳速読をマスターすれば、毎回アウトプットする必要はありません。ただ、トレーニング期間中だけは、ぜひ積極的にアウトプットに挑戦していただければと思います。

◆アウトプットのやりかたとメリットについては、コチラの記事でもお読みいただけます

まとめ

今回は本を速く読む方法を知りたい人向けに、「脳内音読をやめる意識をもつ」など、5つの方法を紹介しました。

そのどれもが重要なものばかりですが、そのすべてのベースとなるのは、右脳速読です。目に負担をかけずに驚くような速さで本が読める、右脳速読法「瞬読」についてさらに詳しく知りたいかたは、ご自宅で受講できる「Zoom体験会」にてご確認ください。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読