記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

記事の監修

株式会社瞬読 代表取締役山中恵美子

大学卒業後、関西テレビ放送株式会社に勤務。2009年学習塾を開講し3万人の生徒が卒業。

学習効果を上げる方法として速読を取り入れる。これが後の「瞬読」となり生徒が次々と難関校に合格。

2018年瞬読のみの講座が開講し、現在受講生は2,600名を超える。

著書『瞬読』は10万部超えのベストセラーに。その他、TV・ラジオなどメディアにも多数登場し、全国に瞬読を広めている。

脳科学研究 第一人者の推薦

私は「瞬読」を推薦します!

瞬読は能力開発において計り知れない恩恵をもたらすでしょう

私は40年以上にわたり脳科学を研究してきました。AIの進展で10年後には多くの仕事が消え、2020年のセンター試験廃止で「詰め込み」教育も通用しなくなります。これから求められるのはイメージ力・判断力・思考力・コミュニケーション力・共感力といった能力開発領域の力であり、これらを備えた人が各業界のリーダーになります。瞬読トレーニングは速読だけでなく、これらの能力を高める手段にもなるため、豊かな人生を目指す皆さまに自信を持って推薦します。

「先行きも見えてこないし、今からなにか勉強して将来に備えたい」

このように、勉強をして自身のキャリアアップを目指す大人は数多くいます。しかし、何を勉強すればいいのか、どうやって勉強すればいいのか、迷っている人が多いのもまた事実です。

今回は、これから勉強を計画している大人にオススメのジャンルと、大人の効率的な勉強法を紹介していきます。

目次

なぜ大人になっても勉強が必要なのか

テクノロジーの進化や働き方の変化が加速する今、大人にこそ「学び直し」が求められています。知識やスキルを更新し続けることが、キャリアを守り、人生をより豊かに生きるための鍵となるのです。

AI・自動化時代に「学び直し力」が必須になる理由

AIや自動化が急速に進む今の時代、「学び直し力(リスキリング)」は大人にとって欠かせないスキルになっています。なぜなら、技術革新によって仕事の内容や必要なスキルが大きく変化し、これまでの経験だけでは対応できない場面が増えているからです。

データ分析や生成AIの導入で業務の在り方が一変し、今後10年で多くの職種が自動化されると予測されています。これまでにも、時代の流れとともに変化、もしくは消滅してしまった仕事は数多くありました。

しかし、AIや自動化の流れは、これまでとは比較にならないくらい幅広い業界の仕事を根本から変えてしまうでしょう。私たちは、そういった時代の流れに合わせて、新しいスキルへどんどんバージョンアップし続けていくしかありません。

変化の波を恐れるのではなく、知識をアップデートし続ける姿勢こそが、これからの時代を生き抜く唯一の道なのです。

人生100年時代を生き抜くための“学ぶ力”とは

人生100年時代を生き抜くためには、「学ぶ力」こそが最大の資産です。寿命が延び、定年後も長く働くことが当たり前になるなかで、一度得た知識やスキルだけで生涯を乗り切る時代は終わりを迎えつつあります。

必要なのは、環境が変わっても自ら学び、柔軟に適応できる力です。現在の仕事に関するスキルだけで乗り切れると考えていた人にとっては、正直非常に厳しい時代といえるでしょう。

しかし、これまでの状況に限界を感じつつあった人にとって、こうした時代の流れは自分のキャリアを大きく転換する絶好のチャンスになってくれるはずです。

実際、難関資格に挑戦して独立する人や、ITスキルを磨いて高待遇で転職を成功させる人も数多く存在します。現職の経験をもとにオンラインで新しい分野を学び、副業や地域活動に活かすという手も考えられます。

学ぶ力がある人ほど、自分の可能性を制限せず、新しい挑戦を恐れないものです。何歳からでも、学ぶのに遅いということはありません。変化をチャンスに変えるために、できるだけ早く新しい学びに取り組んでいきましょう。

学び続ける人とそうでない人の「生涯年収格差」

学び続ける人とそうでない人のあいだには、長い目で見ると大きな「生涯年収格差」が生まれる可能性があります。なぜなら、知識やスキルを更新し続ける人は、新しい仕事やチャンスをつかみやすく、昇進や転職の機会が大幅に増えるからです。

一方で、学ぶことを止めてしまうと、時代の変化に取り残され、選べる仕事の幅がどんどん狭まっていきます。こういった差が、じりじりと年収格差を生み出していくのです。

たとえば、内閣府の年次経済財政報告には、専門学校や公共職業訓練で学び直しをした人の2年後の年収が、最大30万円程度アップしたというデータが記載されています。

また筑波大学アスレチックデパートメントが民間企業とコラボした調査では、3年間継続して講座を受講した人の年収平均値が、受講前比186%を達成したという報告も見受けられました。

つまり、学びは単なる自己投資ではなく、将来の収入や安心を支える“資産形成”の一部とも考えられるわけです。どのような環境でも価値を発揮できる人であるために、学び続ける姿勢を持ち続けたいものですね。

※第2節 人生100年時代の人材育成 | 平成30年度 年次経済財政報告

これから大人が勉強するならオススメのジャンルは?

ひと言で勉強といっても、なにを勉強するかで、あなたの将来は大きく変わってきます。もちろん、必要な知識やスキルは人それぞれです。今回は、将来に役立つという観点から、8つのジャンルを紹介していきます。ひとつの例として、参考にしていただければ幸いです。

時代に取り残されない「最新テクノロジー・ITスキル」

テクノロジーの変化は、もはや一部の専門家だけの話ではありません。AI、クラウド、データ分析などのITスキルは、すべての社会人にとって仕事を続けるための基礎力になりつつあります。

たとえば、AIに顧客管理の最適化作業をおこなってもらったり、生成AIを活用して資料作成を効率化したりと、新しい技術を使いこなせる人が成果を上げる時代です。「面倒くさいから」「年だから」と新しいスキルの習得を敬遠している人は、将来の選択肢が確実に狭まってしまうでしょう。

もちろん、いきなりハイレベルなスキルに挑戦するような無茶はやめてください。挫折することのないよう、まずは小さな一歩として、AIチャットツールや業務アプリを使いこなすところから始めてみましょう。

最初はもどかしいかもしれませんが、それだけでも同年代のライバルから一歩も二歩もリードできるはずです。

将来の不安を減らす「ビジネス知識と資産運用」

将来に対する不安を軽減するには、「ビジネスの知識」と「資産運用力」を同時に育てることが大切です。どちらか一方だけだと、これからの時代を安定して生き抜くことはむずかしいでしょう。

ビジネスの仕組みを理解すれば、転職や副業の際に自分の市場価値を正しく判断できるようになります。あわせて営業や会計・マーケティングの知識があれば、将来的な独立も夢ではありません。

さらに、資産運用の知識を備えれば、労働収入に頼らずにお金を増やす選択肢が生まれます。かりに特別な知識がなくても、非課税枠のあるつみたてNISAやiDeCoを利用してインデックス投資をおこなえば、リスクを最小限に押さえつつ資産拡大が期待できます。

将来の年金制度に不安を感じているなら、ビジネスの知識と資産運用の勉強はマストといえるのではないでしょうか。

情報社会を生き抜く「ライティングスキル」

膨大な情報が飛び交う現代では、「書く力=伝える力」がビジネスの成果を大きく左右します。どれほど優れたアイデアを持っていても、相手に正確かつ魅力的に伝えられなければ意味がありません。

メールや報告書、プレゼン資料、SNS投稿に至るまで、文章で発信する機会は年々増えています。だからこそ、相手の立場で考え、簡潔で誤解のない文章を書けるライティング力がこれからの時代には不可欠なのです。

ところが、それだけ重要なライティングスキルなのにもかかわらず、残念ながら学校で習う機会がありません。自分の書きたいことではなく、必要な情報をわかりやすく、かつ論理的にまとめた文章を書くには、自分で意識的に学ぶしかないのが現実です。

幸い、ライティングテクニックに関する書籍は多数発行されています。以前別記事で紹介した「新しい文章力の教室」のような良書を参考にして、じっくりとライティングを学んでみてください。

◆新しい文章力の教室の概要については、コチラの記事でお読みいただけます

数字がわかると世界が変わる「財務・会計リテラシー」

ひと昔前までは、財務や会計の知識は、経理の仕事をしている人の専売特許という考えが主流でした。ところが今では、すべてのビジネスパーソンが財務会計を理解できなければ、仕事にならない時代です。

週刊ダイヤモンド編集部がおこなったアンケート調査※によれば、「一般の社員であっても財務3表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)は理解しておいてほしい」と考える企業が29%あったそうです。

これが課長クラスになると、ROE(自己資本利益率)やROA(総資産利益率)といったワンランク上の指標も理解しておくべきという回答が、49%にも上っています。つまり、キャリアアップを目指すなら、財務会計の知識が欠かせないということです。

また、財務会計の知識があれば取引先の経営状況を判断できるし、当然自社の強みや弱みも的確に把握できるでしょう。数字に基づいた論理的な提案ができるようになるため、営業成績もアップするはずです。

さらに、財務会計を学ぶと、将来的に税理士や公認会計士へのステップアップも視野に入ってきます。こういった専門性の高い資格は、社会的評価も高く、将来独立を検討している人にとって魅力的な選択肢になるでしょう。

※参考:データが裏付け!課長&部長になりたきゃ決算書の理解は必須! | 週刊ダイヤモンドの見どころ

商品が売れる仕組みを知る「マーケティング戦略」

どんなによい商品やサービスでも、「売れる仕組み」を理解していなければ成果にはつながりません。マーケティングとは、単なる宣伝ではなく、「誰に・なにを・どう届けるか」を戦略的に考える力です。

情報があふれる今の時代、消費者は必要な情報を自分で選ぶようになり、企業は差別化と共感を生む発信力が求められています。たとえば、SNSを活用して顧客の声を分析し、商品開発に反映させる企業が増えていますが、これも立派なマーケティング戦略の一部です。

このように、市場の動きを読み、価値を的確に伝えるスキルは、私たちのキャリアを伸ばすための最強の武器になってくれるでしょう。マーケティングに苦手意識のある人こそ、ぜひ挑戦してみてください。

人生を長く楽しむための「健康・ウェルネス学」

人生100年時代といわれる昨今、どれだけ健康的な老後を送れるかで、人生のクオリティは大きく変わってきます。どんなジャンルの勉強よりも、まずは健康とウェルネスに携わる時間を最優先するべきです。

健康とウェルネスには、大きく3つの要素があります。ひとつずつみていきましょう。

- 食生活

- 運動

- メンタルヘルス

なんといっても食生活は、健康の土台です。必要な栄養素を適切に摂取できてはじめて、体が正常に機能し、病気のリスクが低減します。三大栄養素の割合や微量栄養素など、これからどのような食事をしていけばいいのか、まずは栄養の基本をしっかりと学びましょう。

定期的な運動は、筋力の維持や心肺機能の強化・血流改善など、さまざまな効果を私たちにもたらしてくれます。定期的な運動を習慣にすれば、体の痛みも改善されるし、成人病にもなりにくくなるでしょう。

また、身体と同じように、心のケアも大切です。とくに今はSNSなどを通じて、ストレスを受ける機会が昔より格段に増えました。瞑想やヨガ、あるいは自然との触れ合いでも構いません。自分に合ったリラクセーションの方法を定期的に実践してください。

◆体によい生活習慣については、コチラの記事でもお読みいただけます

世界へチャンスを広げる「英語学習」

大人の勉強といえば、英語学習をイメージする人も多いはず。それくらい英語を学ぶ人は、本当にたくさんいます。「グローバル社会が広がる今、英語ができないとマズイ」と自主的に学ぶ人もいれば、会社の意向で仕方なく学ぶ人もいるでしょう。

理由はともかく、英語を勉強して絶対に損はありません。なぜなら、英語を身につけると、以下のようなメリットが手に入るからです。

- 昇進や転職の確率がアップする

- 収入が増える

- 仕事の幅が広がる

- 海外で働く選択肢も

- 外資系企業に転職できる可能性が高くなる

- 手に入る情報量が何十倍にも増える

- 幅広い人脈を構築できる

- 海外文化を気軽に楽しめる

今どき、英語くらいできて当然という人もいますが、きっちりとビジネスレベルで英語を使いこなせる人はまだまだ少ないのが現実です。そのため、「話す・聞く・書く・読む」という四技能を高いレベルで身につければ、年収は大幅にアップする可能性があります。

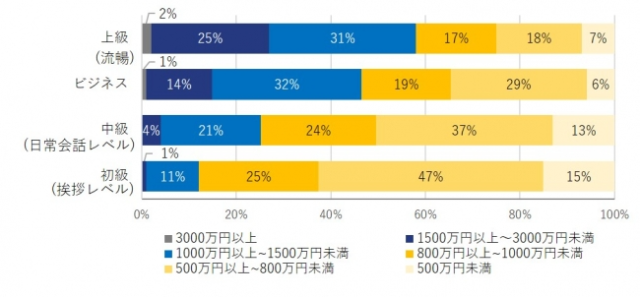

人材派遣会社大手エンワールド・ジャパン株式会社のアンケートによると、英語レベル上級者の約60%が、年収1,000万円以上と回答したそうです。対して、英語レベル初級者で1,000万円以上の年収の人は、約10%に留まっています。

※出典:年収1,000万円以上が約60% 英語レベルと年収の高さに相関関係|エンワールド・ジャパンのプレスリリース

昇進や転職の条件にTOEICの高得点を設定している企業も多く、ビジネスパーソンにとって英語学習をする価値は十分にあるといえるでしょう。

感性と創造力を磨く「アート・クリエイティブ分野」

人生の質は、お金や仕事だけで決まるものではありません。自分の感性を表現する楽しさは、人生を豊かにしてくれます。アートやクリエイティブな分野に興味のある人は、ぜひチャレンジしてみてください。

なにを選ぶかは、完全に個人の好みになります。ただ、今まで特別アートに関わったことのない人のために、大人向けのオススメジャンルをいくつか挙げておきます。

- ハンドクラフト:レザークラフト、手芸など

- 写真撮影 / 映像制作:風景写真、PV撮影など

- 楽器演奏:ピアノ、ギターなど

- ダンス:モダンバレエ、ジャズダンスなど

- 演劇:現代劇、伝統芸能など

- デザイン:グラフィックデザイン、インテリアデザインなど

- 美術:絵画、陶芸など

- 文学:小説、短歌など

なにを選んでも、アートやクリエイティブなプロジェクトは、自分のなかの創造性を刺激してくれます。アートな視点は、私たちの日常生活に、新しい視点や刺激をもたらしてくれるでしょう。

大人の勉強に役立つ健全なマインドを身につけよう

メンタルのトラブルが急増している近年、マインド系の学びは非常に有益であるといえます。また、忙しい大人が勉強を継続するには、自分のマインドをしっかりと整える意識が欠かせません。

この章では、そういったふたつの意味を込めて、大人の勉強に役立つ健全なマインドを身につける方法を紹介していきます。

ストレスを軽減する「マインドフルネスと瞑想」

現代社会は非常に速いスピードで動いており、多くの人々は日々の生活の中でストレスを感じています。こうしたストレスを溜め込んだ状態でいくら勉強をしようと思っても、勉強に集中できず、思うような効果は上げられないでしょう。

また、長期間継続するストレスは体調不良や心の不安を引き起こす原因となり得るため、適切なメンテナンスが欠かせません。

そこでオススメなのが、「マインドフルネス」や「瞑想」の実践です。どちらも目をつぶり静かに座っているため同じものとして扱われがちですが、両者には明確な違いがあります。

マインドフルネスは、現在の瞬間に意識を集中させ、ありのままの自分を受け入れるトレーニングです。一方瞑想は、心の無を目指して、ストレスや悩みで疲れ果てた脳(心)を休ませるのが目的になります。

もっとも、得られる効果は、どちらも大きな差はありません。マインドフルネスと瞑想の実践は、以下のようなメリットをもたらしてくれます。

- ストレスの軽減

- 感情の制御

- 集中力アップ

- 記憶力アップ

- 良質な睡眠

もし、自分の心が疲れていると感じているなら、勉強と並行してぜひマインドを整える取り組みをしてみてください。

◆メディテーション(瞑想)については、コチラの記事でもお読みいただけます

ポジティブな心の持ち方を育む「ポジティブシンキング」

ポジティブシンキングをひと言でいえば、「ものごとを前向きに捉える考え方」です。どんなことにも、よい面と悪い面の両方が存在します。ここで、マイナス面に意識をフォーカスしてしまうと、恐怖心や不安が生まれ、おそらく途中で諦めてしまうでしょう。

ところが、よい面を引っ張り出すのが上手な人は、「うん、これならなんとかなるでしょう!」と、挑戦を恐れません。なかなか勉強が進まないときでも、明日もっと頑張ればいいかと、気持ちの切り替えが非常に上手です。

大人の勉強は、基本的に長期戦になります。なかには1か月程度で終了するものもありますが、短くても半年、長ければ数年をかけて新しい知識を学んでいくのです。そうなると、気持ちのアップダウンを少なくしていかないと、とても勉強は続けられません。

もちろん、「そんな簡単にポジティブに考えられない」と、否定したくなる人もいるでしょう。でも、まずはウソでもいいから、「うん、なんとかなる」「大丈夫でしょう」と自分に言い聞かせてみてください。繰り返しポジティブな言葉を発しているうちに、自然と「自分ならできると思う」という自信が生まれてきますので。

固定観念を打ち破れ「クリティカルシンキング」

日本語訳として「批判的思考」という表現が使われるため、クリティカルシンキングに対して間違い探しのようなイメージを持つ人も少なくありません。しかし、クリティカルシンキングの目的は、「それは本当に正しいのか?」という視点で、ものごとの本質を見極めることにあります。

たとえば、「毎日10個ずつ英単語を暗記すれば、10日で100個、1か月で300個は覚えられる」という学習計画を立てたとしましょう。数字的に間違いはないし、期間的にもムリはなさそうなので、論理的にはとくに問題なさそうです。

ところが、クリティカルシンキングの場合、以下のように計画の前提をまず疑ってみます。

「覚えた単語を忘れないでいられるのか」

「1日10個の単語暗記は現実的に可能なのか」

「そもそもいつまでに何個覚える必要があるのか」

そうなると、「1日おきに前日の復習を挟み込む」「半年後のTOEIC試験までに単語帳1冊を終わらせたいので、1回の単語量を倍に増やす必要がある」というように、新しい方向性が見えてくるわけです。

これはあくまでも一例にすぎませんが、大人の勉強を効率的に進めるためにも、ぜひ前提を疑う意識を持ってください。

◆クリティカルシンキングについては、コチラの記事でもお読みいただけます

大人はこう勉強しよう「実践的な勉強法」

勉強の重要性はわかっていても、実際に勉強を継続できるのは、ほんのひと握りの人だけ。残念ながら、それが現実です。そこで、「継続」を可能にする大人の勉強法のコツを、5つの観点からお伝えしていきます。勉強をスタートする前に、ぜひチェックしてみてください。

達成までの道筋を描く「目標設定の技術」

忙しい社会人は、モチベーションに勉強の進捗が影響されがちです。やる気がある日は3時間ぶっ続けて勉強できるのに、モチベーションが下がると何日も勉強をしません。これでは、せっかく勉強しても、思うような結果は出せないでしょう。

忙しい社会人だからこそ、継続学習のために、しっかりと目標設定をおこなってください。もちろん、目標自体は人それぞれ。「収入を◯◯円にしたい」「海外支店に異動する」など、自由に設定してOKです。

ただし、その目標は必ず実現可能なものでなければなりません。目標の立て方はいろいろありますが、今回は「SMART」というフレームワークを紹介しておきます。

- S(Specific):具体的な目標になっているか?

- M(Measurable):その目標は測定が可能か?

- A(Achievable):現実的に達成は可能か?

- R(Related):目標と成果に整合性はあるか?

- T(Time-bound):いつまでに達成するのか?

上記のなかでも、R(整合性)には、とくに注意が必要です。海外勤務がしたくて英語を勉強するのにTOEIC600点を目標にしていたら、いくら目標を達成しても海外勤務はできないでしょう。

こういった目標と成果のミスマッチは、案外多いものです。勉強をムダにしないためにも、しっかりと目標を精査していきましょう。

◆目標設定のコツについては、コチラの記事でお読みいただけます

自分に合った学習スタイルを見つける

いろいろな学習スタイルがあるなか、自分に合った学習法をみつけられるかどうかは、極めて重要なポイントになります。なぜならば、自分に合わない学習をいくら続けても、思うような効果が期待できないからです。

学習スタイルを大まかに分類すると、以下の3つにまとめられます。

- 視覚型

- 聴覚型

- 体感型

視覚型の人は、文字を読むのは当然として、図やグラフなど視覚的な情報の取り入れが得意です。聴覚型の人は、リアルな講義やオンライン動画を使って、目と耳の両方から音声をインプットすると効果的に学習が進みます。

また、重要な内容を書き出す・実際に試してみるといった、体感型学習を好む人も少なくありません。手や体を動かすと、より強力に記憶に定着するからです。ただし、体感型学習は、とにかく時間がかかり過ぎます。

聴覚型にしても文字学習より時間がかかるし、反対に文字学習はサクサク読めるぶん、忘れやすいという欠点があります。なので、ひとつの学習スタイルに固執することなく、3つの学習スタイルをうまくミックスして、勉強の効率を上げていきましょう。

◆学習スタイルについては、コチラの記事でもお読みいただけます

忙しくても続けられる「スキマ時間活用術」

現代社会を生きる大人は、みんな忙しさに追われていて、まとまった学習時間を確保するのはなかなか大変です。そういう場合は、ぜひ、日常生活の中に散らばる「スキマ時間」をうまく活用していきましょう。

ここでいうスキマ時間とは、通勤時間・移動時間・休憩時間・待ち時間といった、5〜30分ほどの空き時間を指します。こういった時間の一つひとつはごく短いものの、積み重ねれば軽く1〜2時間は確保できるはずです。

お昼休みに30分でランチを済ませれば、20分程度は勉強に使えます。また通勤時間は、スキマ時間学習のゴールデンタイムです。電子書籍のテキストや講座を視聴しながら、片道30分〜1時間みっちりと勉強できます。

ただし、1回の学習時間が短いので、時間のかかる勉強はあまり効率がよくありません。ひとつの単元が短い素材を選ぶなど、短時間の学習をいかに集中できるかがポイントです。

◆スキマ時間の活用については、コチラの記事でもお読みいただけます

記憶に残る「分散学習(スぺースドリピティション)」

勉強に大量の時間を投入できる学生と違い、大人は効率的に学習を進めていかないと、期待するような成果を出せません。しかも、仕事やプライベートに忙殺される大人の場合、時間のある人に比べて記憶の定着はどうしても悪くなります。

そこでオススメなのが、「分散学習」です。分散学習には、大きく2つの側面があります。

- 違うジャンルの勉強を挟み、集中力を維持する

- 1度勉強した内容を忘れた頃に再度取り組む

同じジャンルの勉強を続けていると、必ず飽きがきて、勉強の効率は下がります。しかし「英語→簿記→仕事の勉強→英語→簿記」というように、違うジャンルの勉強をうまくスケジューリングすると、集中力の低下を最低限に抑えられるのです。

また、学びたい内容を一気に詰め込むより、一定の間隔を空けながら何度も繰り返し学習するほうが、記憶に定着しやすいといわれています。適切な復習の間隔については、1か月間に3回以上というカナダの大学のデータを参考にするのがいいでしょう。

復習回数については、別記事で詳しく解説しているので、ぜひそちらの記事にも目を通しておいてください。

◆復習の回数については、コチラの記事でもお読みいただけます

学びを加速させる「コミュニティ・仲間の力」

「勉強して自分のスキルアップをしたい」そう思っても、いざ取りかかると、モチベーションが続かなくて悩んでいる人は少なくありません。もしあなたが、モチベーションの維持に不安を感じているなら、学びのコミュニティを検討してみてはどうでしょうか。

大人の勉強を継続するむずかしさを感じているのは、あなただけではありません。スキルアップを志す仲間と一緒に勉強を頑張りたいと考えている人は、世の中に数多くいます。そういう人達と一緒に勉強をすると、以下のようなメリットがあります。

- 仲間に引っ張られてモチベーションが下がらない

- 半強制的に勉強をする環境が手に入る

- わからない点や勉強法などを教えてもらえる

- お得な情報が手に入りやすい

時節柄、今はほとんどの学習コミュニティが、オンラインでおこなわれているはずです。直接会えないぶん、日本全国の仲間とコミュニケーションが取れるというメリットがあります。

ネットで検索すると、学習コミュニティで何件もヒットするので、ぜひ自分に合った場所を探してみてください。

まとめ

これからの時代、大人の勉強は、時代の変化に適応していくために不可欠な要素となっていきます。新しい技術やビジネススキル、さらには健康やアートなど、自分に必要なジャンルの勉強にできるだけ早く取り組んでください。

そうすれば10年後、いや1年後には、大きく成長した自分に会えるはずです。

株式会社 瞬読

株式会社 瞬読